合同労組(ユニオン)から団体交渉申入れがなされたときの、会社側の適切な対応について解説します。あわせて、組合側から交付された団体交渉申入書についてどのような点を確認しておけばよいのかについても、わかりやすく解説します。

団体交渉は、交渉当日よりも前、団体交渉申入書を交付された時から既にスタートしています。十分な準備をし、最適なスタートを切ることが、会社側に有利な解決へと繋がります。

組合を無視したり、団体交渉に応じないという態度をとったりすれば、団体交渉拒否の不当労働行為として違法だといわれてしまいます。しかし一方で、組合の要望を飲まなければならないわけでもないため、まずは、団体交渉申入書の内容をよく精査し、今後の方針を検討することが大切です。

- 団体交渉を申し入れられたら、検討時間を申し出て、ただちに対応する

- 団体交渉申入書には、議題・要求・手続き的ルール等、組合の要求が書かれている

- 団体交渉拒否の不当労働行為といわれないよう注意

なお、団体交渉対応について詳しく知りたい方は、下記まとめ解説をご覧ください。

まとめ 団体交渉の対応を弁護士に依頼するメリット・依頼の流れと、弁護士費用

まとめ 団体交渉の対応手順

↓↓ 動画解説(約11分) ↓↓

団体交渉を申入れられたら、すぐにすべき基本

まず、団体交渉を申し入れられたら、すぐにすべき基本的な事項について3点に分けて解説します。

団体交渉に応じるか検討する

まず、合同労組(ユニオン)からの団体交渉の申入れに応じる必要があるかどうかを検討することから始めます。

労働組合は、憲法に団体交渉権を保証されており、かつ、労働組合法で、正当な理由のない団体交渉拒否が不当労働行為として違法だとされています。そのため、会社側で組合対応にあたる際には、原則として団体交渉には応じなければならないのですが、一方で、団体交渉を拒否してもよいケースもあります。

労働組合法では「団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」を不当労働行為としています。逆にいえば、正当な理由があれば団体交渉を拒否できます。団体交渉を拒否すべきケースとは、例えば次のものです。

- 団体交渉のルール(日時・場所・参加者等)について協議ができない

- 組合側の言動からして、団体交渉をすることが危険である

団体交渉に応じない姿勢を示すと、組合から強い圧力を受けることがありますが、不当労働行為に該当するかどうかは、法的な専門的な判断であり、最終的には、労働委員会もしくは裁判所が決定するものであり、労働組合が決めるものではありません。

検討時間を確保する

団体交渉を申し入れられた時、応じる必要があるかどうかを検討したり、次章に解説するように申入書を精査して回答書を作成したりといったことには一定の時間を要します。弁護士に相談し、団体交渉への同席を依頼する時は、弁護士の予定も確認しなければなりません。

しかし、団体交渉申入書には、即座に回答するよう求めるプレッシャーが記載されていることが通常です。「すぐに団体交渉に応じると回答しなければ不当労働行為であり、違法である」、「労働組合への回答は3日以内に必ず行うように」といった文言です。

団体交渉への初動対応は、法律の専門的な判断が必要です。検討に猶予が必要なときは、検討時間を確保しなければなりません。このとき、原則としては団体交渉に応じると伝えながら、回答期限を延期するよう組合に求めていくのが適切な対応です。下記の例文を参考にしてください。

貴組合より20XX年XX月XX月日付の団体交渉申入書で申し入れられた団体交渉に応じます。

なお、十分な検討のため、回答は20XX年XX月XX年日までに書面で行います。

十分に検討してから回答することが協議を実効的に進めるのに役立ちますから、あまりに短すぎる期限設定に従う必要はありません。期限の延期を求めてもなお、不当に焦らせてきたり、恐怖や不安の下に不利な要求を通そうしてきたりするとき、それ以上の組合対応をすべきではないケースもあります。

申入書を精査し、回答書を作成する

初動対応において検討時間を確保したら、早速、団体交渉申入書を精査し、回答書を作成します。

前章にも解説したとおり、検討時間を確保して十分に検討することが必要なため、焦って労働組合に電話をして掛け合うなど、性急な対応は控えるべきです。団体交渉申入書が到着した時点で、組合側には十分な検討時間があり、準備が完了しています。このような状況で、まだ申入書を見て間もなく、十分な検討もなく交渉を開始することは不利な状況を招くことがあきらかです。

回答書を作成するためには、会社側の言いたいことばかり書くのではなく、団体交渉申入書に噛み合わせることがポイントです。団体交渉申入書のチェックポイントについては、次章で詳しく解説します。

↓↓ 動画解説(約11分) ↓↓

団体交渉申入書のチェックポイント

合同労組(ユニオン)から送付されてくる団体交渉申入書は、次のようなものです。

代表取締役 ○○○○ 殿

執行委員長 ○○○○

株式会社○○○○で働く○○○○さんが、当労働組合に、20XX年XX月XX日に加盟しました。

そこで、この度、団体交渉の申し入れをします。(※1)

議題1:組合員○○○○の長時間労働について

議題2:組合員○○○○の残業代の未払いについて

貴社におかれましては、団体交渉に応諾頂けるか、また、応諾いただける場合であっても下記期日について変更、調整が必要か否かについて、本書面到着から1週間以内に、速やかに回答するよう求めます。(※5)

団体交渉開催の日時:20XX年XX月XX日○時~(※4)

団体交渉開催の場所:貴社会議室、もしくは、当労働組合内の会議室

ただし、団体交渉の開催を遅延させる行為、団体交渉への応諾を拒否する行為をはじめ、不誠実な交渉態度は、労働組合法に禁止される「不誠実団交」にあたるため、厳に慎むよう強く求めます。(※6)

団体交渉申入書には、上記のような団体交渉に関する要件だけでなく、労働問題について会社側を厳しく批判し、責任追及することが「不当労働行為」、「ブラック企業」等の強い表現とともに記載されることが少なくありません。団体交渉申入書を見慣れない方にとって、不安が高まるのももっともです。

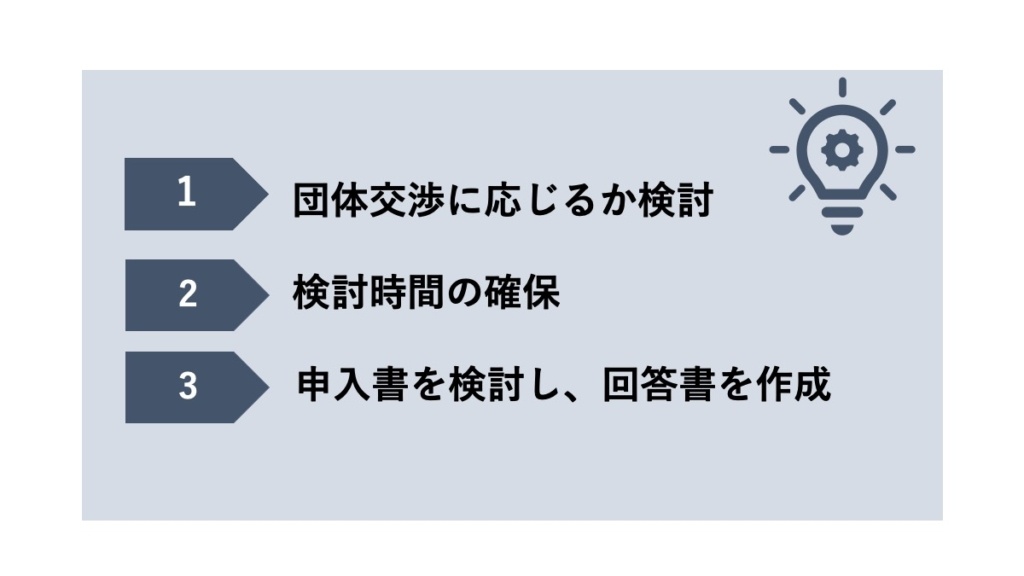

以下では、団体交渉申入書に記載される各要素について、その読み方と注意点を解説します。

団体交渉申入書を検討する際の心構えとして、あくまで申入書の記載は組合の要求であり、全てが正しいわけではないことを念頭に、焦ったり怒ったりせず内容の検討をすることが大切です。

なお、団体交渉申入書に先立って、もしくは同時に送付されることのある労働組合加入通知書・労働組合結成通知書のポイントもご参照ください。

団体交渉申入れの意思表示

まず、団体交渉申入書の主要な目的である「団体交渉を申し入れる旨の意思表示」が記載されます。

前章で解説したとおり、団体交渉の申入れには原則として応じなければなりませんが、団体交渉拒否に正当な理由があるケースでは、拒絶しても不当労働行為とはなりません。また、団体交渉に応じたとしても、話し合いの結果、組合側の要求には応じないとするケースもあります。

団体交渉の議題

団体交渉を申し入れるにあたっては、団体交渉の議題が記載されることが通常です。つまり、労働組合が、団体交渉においてどのような労働問題について会社と議論をしたいかという要望です。

団体交渉の議題は、労働条件等に関することであれば義務的団交事項として話し合いが義務となりますが、経営三権に関することなど、使用者の専権に属する事項については話し合いに応じる必要がありません。また、団体交渉の議題をあらかじめ明確にしておくことは、十分な主張と資料の準備を、使用者側があらかじめ行うために役立ちます。

団体交渉申入書で議題があきらかにされていないとき、「団体交渉に応じる必要があるかどうか」の判断ができませんから、議題をあきらかにするよう電話や書面等で労働組合に事前に要求することが適切な対応です。

労働組合の要求

団体交渉申入書には、団体交渉の議題ごとに、労働組合の要求が記載されていることが通常です。合同労組(ユニオン)から出される要求には、次のようなものがあります。

- 不当な処分の撤回(解雇の撤回と復職、懲戒処分の撤回等)

- 金銭支払(未払残業代請求、ハラスメントの慰謝料請求等)

- 謝罪

- 今後の労働環境の改善

いずれも、あくまで組合側の一方的要求であることを頭に入れて、法律と裁判例に基づき、正しい主張であるかを検討する必要があります。

交渉の手続的ルール(日時・場所・参加者等)

団体交渉前にあらかじめ決めておくべき手続的ルールとしては、団体交渉の開催日時、開催場所、参加者の3点があります。これらの手続的ルールについても、団体交渉の議題と同様、労使の話し合いで決定するものであり、組合側の一方的な要求に従わなければならないわけではありません。

特に、次の要求を飲んでしまうと、会社にとって著しく不利な交渉となってしまうため、原則として拒否するようにしてください。

- 業務時間中に団体交渉を開催すること

- 会社の敷地内(社内会議室等)での団体交渉

- 会社側の参加者として、労働問題の当事者を参加させること

回答期限

団体交渉申入書には回答期限が明記されているのが通常です。そして、組合側の求める回答期限には、時間的猶予がほとんどないことが多いです。労働組合として、会社の準備が十分にできていない状態で早く団体交渉をしたほうが有利に進むことが期待できるからでしょうが、会社側としては焦って対応することは避けなければなりません。

回答期限までに何ら連絡をせず無視することは、団体交渉拒否の不当労働行為といわれても仕方ありませんが、検討に一定の時間を要するときには、その旨を伝えて回答期限の延期を求めるのが適切な対応です。期限までに十分な回答ができなかったとしても、話し合いをする姿勢を見せることが、不誠実との指摘を受けないためにも大切です。

組合活動に関する警告

団体交渉申入書には、団体交渉に応じないおそれのある会社に対してプレッシャーとなるよう、「どのような行為が不当労働行為になるか」という点についての知識が記載されていることが多いです。確かに、不利益取扱い、団体交渉拒否、支配介入という3類型の不当労働行為に該当すると違法となり、労働委員会で救済命令を下されてしまうおそれがあります。

しかし一方で、団体交渉申入書に記載された法律知識は、労働組合側に有利な解釈とされていることが多く、必ずしも労働委員会で実現できる解決とは異なることがあります。どのような行為が不当労働行為になるかについては、下記解説をご参照ください。

あわせて、不当労働行為をはじめ会社が組合側の要求に従わないときの警告として、以下の組合活動を行うと記載されていることが多いです。

- 労働委員会への不当労働行為救済申立

- ビラまき

- 街宣活動、抗議活動

- ストライキ(争議行為)

- 労働基準監督署への申告

警告された組合活動は、実際に実行されると会社に大きな損失を与えるため、不安に思う気持ちは理解できます。しかし、脅しに屈すれば、組合側の思うツボです。各組合活動への対応方法は、上記のリンク先をご参照ください。

組合活動を行う権利は、その組合活動が正当なものである限り認められるのであって、正当な理由のない組合活動は違法となります。少なくとも、まだ団体交渉申入書の時点で過剰に反応する必要はありません。

まとめ

今回は、団体交渉のスタート地点である、合同労組(ユニオン)からの申入れがあった際の対応と、団体交渉申入書のチェックポイントについて解説しました。初めてのことで驚く方が多いですが、焦らず冷静に対応しなければなりません。

原則として団体交渉に応じる必要があることを解説しましたが、団体交渉自体に応じたからといって、組合側の要求を飲まなければならないわけではありません。一方で、正当な理由のない申入れであるとして団体交渉の申入れを拒絶するときには、不当労働行為となるおそれがあるため、法律や過去の裁判例等の検討をもとに慎重に判断しなければなりません。

当事務所の団体交渉サポート

弁護士法人浅野総合法律事務所では、企業の労働問題解決を専門的に取扱い、団体交渉について会社側で対応のサポートをすることを得意としています。

団体交渉申入書には、過激な記載がされていることも多いですが、あくまで労働者側の主張に過ぎず鵜呑みにして過剰に不安に思う必要はありません。対応にお困りのときは、ぜひ一度ご相談ください。

団体交渉についてよくある質問

- 団体交渉に応じる必要がありますか?

-

団体交渉拒否は、不当労働行為として禁じられており、原則として応じる必要がありますが、正当な理由があれば団体交渉を拒否することができます。もっと詳しく知りたい方は「団体交渉を申し入れられたら、すぐにすべき基本」をご覧ください。

- 団体交渉申入書のどのような点をチェックしたらよいですか?

-

団体交渉申入書は、労働組合による団体交渉の求めであるため、まずはどのような議題について争点としているのかをチェックし、あわせて不当労働行為とならないよう回答期限をチェックしてください。より詳しく知りたい方は「団体交渉申入書のチェックポイント」をご覧ください。

- 相手方のことを理解する

合同労組(ユニオン)とは?

誠実交渉義務とは - 団体交渉の申入れ時の対応

労働組合加入通知書・労働組合結成通知書の注意点

団体交渉申入書のチェックポイント - 会社側の事前準備と回答書作成

団体交渉の事前準備

会社側が回答書に書くべきこと - 参加者の選定と心構え

会社側の参加者・担当者は誰が適切か

参加する会社担当者の心構え

団体交渉に弁護士が参加・同席するメリット - 団体交渉当日の対応

団体交渉当日の進め方・話し方

やってはいけない禁止事項 - 団体交渉の解決までの流れ

解決までにかかる期間

団体交渉の打ち切り方 - その他

派遣先の団体交渉応諾義務