ストライキ(争議行為)されてしまったときの会社側の対応について、わかりやすく解説します。ストライキ(争議行為)は、憲法・労働組合法に保障される労働組合の権利のなかでも、最終手段となる重大な行為です。そのため、ストライキ(争議行為)されると、会社に大きな不利益があります。

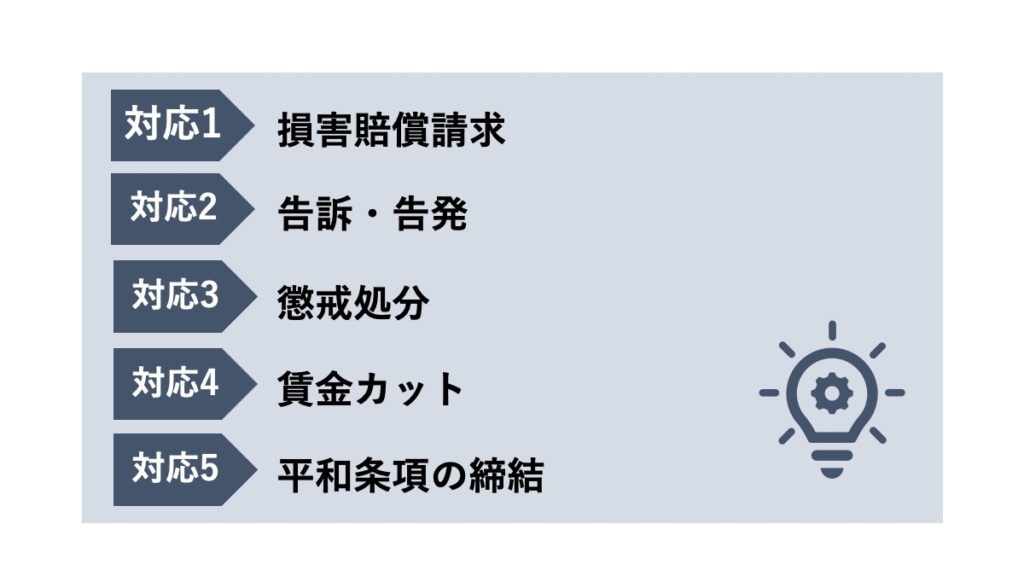

正当性のないストライキに対し、会社は次の対抗手段を講じることができます。

ストライキ(争議行為)には民事免責、刑事免責など多くの保護が認められますが、正当性を有しないときに許されません。このとき会社側でも徹底抗戦が必要です。労働組合の要求を断固拒否すべきケースもあります。団体交渉等で行われるストライキ(争議行為)を示唆する発言にひるんで、脅しに屈してはなりません。

- 労働組合には団体行動権(争議権)が保障され、ストライキができること

- 正当性のないストライキには、損害賠償請求、告訴告発、懲戒処分などで対策できる

- 正当性の判断基準は、ストライキの主体・目的・行為態様の3つの観点から判断する

なお、団体交渉対応について深く知りたい方は、次のまとめ解説をご覧ください。

まとめ 団体交渉の対応を弁護士に依頼するメリット・依頼の流れと、弁護士費用

↓↓ 動画解説(約9分) ↓↓

労働組合に保障される「争議権」とは

労働組合に保障される「争議権」とは、労働者にあたえられた重要な権利である「労働三権」(団結権、団体交渉権、団体行動権)のうち、団体行動権のことです。

労使双方の主張や要求が大きく異なるとき、いずれも譲歩が難しく、合意が成立しないときには団体交渉での解決が困難なことがあります。このようなとき、労働者ないし労働組合側が行使するのが、団体行動権(争議権)です。

ストライキ(争議行為)とは

ストライキ(争議行為)は、団体行動権(争議権)の発動として労働組合によって行われる集団的な行動のことであり、労働関係調整法に次のとおり定義されています。

労働関係調整法7条

この法律において争議行為とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為及びこれに対抗する行為であつて、業務の正常な運営を阻害するものをいふ。

労働関係調整法(e-Gov法令検索)

労働者は、会社に雇用されている間、会社にとって不利益な行いをすることは禁じられています。しかし、労働組合は、労働者側の主張を貫徹することを目的とする限り、業務の正常な運営を阻害することが許されています。

ストライキ(争議行為)の種類

労働組合の行うストライキ(争議行為)には、その行為態様により次のような種類があります。

- 同盟罷業

使用者に対抗するために、一斉に労務の提供を停止する行為 - 怠業

しめし合わせて一斉に作業能率を低下させ、業務の遂行を遅らせる行為 - ロックアウト(作業所閉鎖)

使用者に対抗するために、労働者を作業所から締め出し、労務の提供をできないようにする行為

ストライキ(争議行為)に与えられた保護

ストライキ(争議行為)は、憲法という重要な法律で認められた権利保障なので、様々な責任が免責されるという保護がなされています。

つまり、ストライキ(争議行為)の一貫として行われるもののなかには、会社の営業を妨害したり、雇用契約上の義務に違反したり、会社の名誉を既存したりといった、通常であれば違法行為であるはずのものが含まれていますが、ストライキ(争議行為)として行う場合に限り、適法なものと取り扱われるわけです。

ストライキ(争議行為)に与えられた法的保護は、大きく分けて次の3つです。

- 民事免責

民法の不法行為(民法709条)に該当する行為によって他人に与えた損害を賠償する義務について免責される。つまり、正当な争議行為であれば、損害賠償は不要となる - 刑事責任

刑法上の違法な行為は、犯罪となり、刑罰の制裁を受けるが、正当な争議行為であれば犯罪とはならない - 不当労働行為による救済

使用者が、ストライキ(争議行為)に対抗して行った措置が不当労働行為のとき、救済を受けることができる

特に、ストライキ(争議行為)への対抗措置を正しく行わなければ、会社側の対応が不当労働行為となってしまい、労働委員会で救済命令を下されてしまうおそれがあります。例えば、正当なストライキ(争議行為)をした組合員に対する不利益処分、ストライキ(争議行為)に参加しないよう強くはたらきかける行為は違法です。

ストライキ(争議行為)への会社側の対応

前章で解説したストライキ(争議行為)をに与えられた手厚い保護は、いずれも、ストライキ(争議行為)が正当な場合に限られます。

したがって、正当性を欠くストライキ(争議行為)が行われたとき、会社側は労働組合に対してその責任を追及することができます。不当なストライキ(争議行為)には決して屈してはならず、断固として戦う必要があります。

損害賠償請求

労働組合の行ったストライキ(争議行為)が正当ではないときには、民事免責がはたらきません。そのため、会社は労働組合に対して、不当なストライキ(争議行為)によって負った損害の賠償を求めることができます。

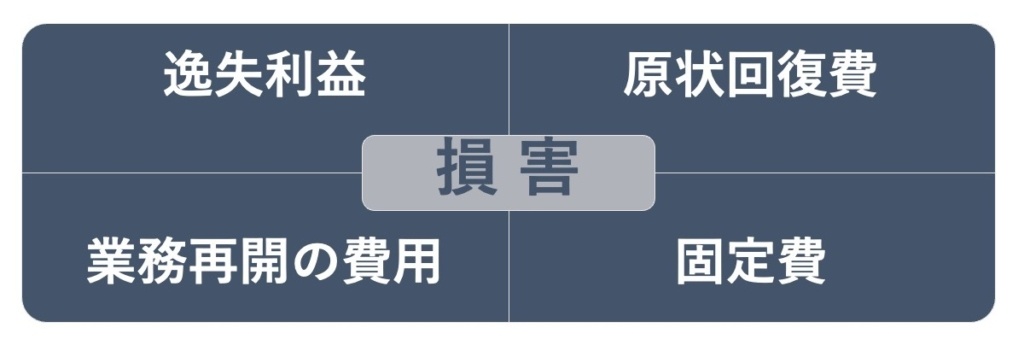

不当なストライキ(争議行為)による損害として請求すべきものには、例えば次のものがあります。

- ストライキ(争議行為)による業務停止によって失った売上(逸失利益)

売上が減少したときは、ストライキ(争議行為)がなかったと仮定したときの売上額との差額 - ストライキ(争議行為)によって破壊された会社設備の原状回復費用

貼り付けられたビラを剥がす費用、壁の修繕費用、清掃費用等 - 停止した業務を再開するためにかかる費用

- ストライキ(争議行為)によって業務が行われなかった間も負担しなければならなかった固定費

ストライキ(争議行為)が違法なときでも、その損害額の算出方法はとても難しい問題なので、よく検討しなければなりません。

告訴・告発

正当性のないストライキ(争議行為)は、刑事免責による保護も受けられません。そのため、ストライキ(争議行為)中に、刑法上の犯罪に該当する行為があれば、刑事罰を下される可能性があります。例えば、次のような行為が検討に値します。

- 暴行罪(刑法208条)

2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 - 傷害罪(刑法204条)

15年以下の懲役又は50万円以下の罰金 - 脅迫罪(刑法222条)

2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 - 名誉毀損罪(刑法230条)

3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金 - 逮捕・監禁罪(刑法220条)

3月以上7年以下の懲役

犯罪行為にあたると考えられるとき、処罰を求めるためには、捜査機関(警察ないし検察)に対して告訴、告発することを検討してください。なお、告訴とは犯罪行為の被害者が捜査機関に対して処罰を求める行為、告発とは被害者以外の者が処罰を求める行為をいいます。

懲戒処分

違法なストライキ(争議行為)に加担することは、企業秩序を乱す違法な行為です。

したがって、会社側は、労働組合の違法行為に加担した組合員に対して、企業秩序違反を理由に懲戒処分を下すことが検討できます。どのような懲戒処分とするかは、行為態様の悪質さによって決定します。

賃金カット

違法なストライキ(争議行為)に参加し、その間の業務を行わなかった時間分については、会社は賃金をカットすることができます。雇用契約上、賃金はあくまでも、労務の対価として与えられているからです。

このことは、ノーワークノーペイの原則と呼ばれます。むしろ、ストライキ(争議行為)に対して賃金を支給する行為は、労働組合に対する資金援助となり、支配介入の不当労働行為として禁じられています。一見労働組合に対してメリットしかないように見えますが、労働組合が会社の資金に依存してしまうと、労働者保護の目的が達成できなくなってしまうからです。

平和条項の締結

最後に、違法なストライキ(争議行為)に対して強硬手段で対抗するばかりでは、お互いに徹底抗戦を継続し、更にダメージが拡大してしまうおそれがあります。

たとえストライキ(争議行為)が違法であっても、きちんと団体交渉による話し合いを行い、集団的労使紛争を解決しなければ問題は終わりません。話し合いの結果、「一定期間の間、ストライキ(争議行為)を行わない」という内容の条項を「平和条項」と呼び、これを締結することにより労働問題を解決することができます。

ストライキ(争議行為)の正当性に関する判断基準

労働組合によるストライキ(争議行為)を受けたとき、会社側としての適切な対応がどのようなものかは「ストライキ(争議行為)に正当性があるかどうか」によって大きく変わります。

そのため、会社側の立場で労働組合対応を正しく行うためには、ストライキ(争議行為)の正当性に関する判断基準を理解する必要があります。この点、法的な判断基準には、ストライキ(争議行為)の主体、目的、行為態様の3つの側面からの検討を要します。

主体による判断基準

正当なストライキ(争議行為)といえるためには、労働組合が主体となって行うものである必要があります。労働組合は、憲法ないし労働組合法による手厚い保護を受けるため、適切な団体であるかどうかについて慎重に判断されます。

目的による判断基準

ストライキ(争議行為)が正当性を有するためには、ストライキ(争議行為)の目的が正しいものである必要があります。つまり、労働組合の目的である労働者保護を目的とするものであれば、正当だと判断される傾向にあります。

具体的には、労働条件の改善、会社の不当な取扱いに対する責任追及といった、労働問題の解決が目的である必要があります。嫌がらせや政治目的、宗教目的等、これ以外の目的で行われるストライキ(争議行為)は、正当性を有しない可能性があります。

行為態様による判断基準

ストライキ(争議行為)が正当なものといえるためには、その行為態様が正当でなければなりません。

例えば、暴力や脅迫等の違法手段をともなうとき、それがどのような目的で行われるとしても、正当なストライキ(争議行為)とはいえません。ストライキ(争議行為)として行われるなかに、「職場占拠」と呼ばれる行為がありますが、裁判例でも正当性がないと判断したケースがあります。

正当性を有せず違法な行為の例には、ストによって職場を占拠することで仕事をできなくしたり、運送会社などで社用車のエンジンキーなどを労働組合が占有したりする行為があります。

【ケース別】ストライキへの適切な対応

ここまで解説したとおり、労働組合が、労働問題の解決として行うストライキ(争議行為)にはさまざまな種類があり、正当性を有するものであれば争議権を尊重して誠意ある対応をしなければなりませんが、正当性のないものに対しては責任追及を含め断固とした対応が求められます。

前章では、ストライキ(争議行為)の正当性に関する一般論を解説しましたが、最後に、ストライキ(争議行為)のケース別に、会社の行うべき適切な対応について解説します。

団体交渉を尽くさないストライキへの対応

労働組合がストライキ(争議行為)をする目的は、決して会社にダメージを与えたり会社をつぶしたりするものではありません。むしろ、対立するのではなく、お互いに譲歩し、歩み寄りにより労働問題を解決できればそれが一番です。

労使トラブルも、まずは団体交渉で話し合いを尽くし、合意できないときにはじめてストライキ(争議行為)に発展します。そのため、むしろ労働組合側が団体交渉をしっかりと行わず、会社の誠意ある態度を踏みにじってストライキ(争議行為)を結構したときには、正当性を有しないと判断される可能性があります。

会社側としては、このような経緯でストライキ(争議行為)に発展してしまわないよう、団体交渉義務をきちんと尽くすことが何より重要です。

政治ストへの対応

労働組合の目的は、労働条件の改善などの労働問題解決にあります。そして、ストライキ(争議行為)の目的の観点からみて、このような労働組合の目的に沿わないとき、そのストライキ(争議行為)を保護する必要性はなく、正当性を認められません。

この観点で、いわゆる政治スト、すなわち、政治活動を目的としたストライキは正当性が認められず、違法とされています。そのため、政治ストは、労働組合に保証された民事免責、刑事免責、不当労働行為による救済はいずれも認められませんから、会社側としては、政治ストを認める必要はなく、厳しく対応すべきです。

なお、労働法の改正に対する反対運動など、間接的に労働問題の解決を目的としているときは、例外的に正当性のあるストライキ(争議行為)となる可能性があります。

組合内の手続違反のストライキへの対応

労働組合内部のルールは、組合規約によって定められています。

組合規約に、ストライキ(争議行為)を起こすときの手続きが定められているとき、組合内の手続きを遵守しなければ、正当性のあるストライキ(争議行為)とはいえません。

例えば、組合規約で、ストライキ(争議行為)をするときは組合内の合意を得る必要があると定められていたとき、一部の組合員だけで勝手に行う行為は、正当性を有しません。このように、労働組合全体の意思を無視し、一部の組合員だけで行うストライキを「山猫スト」といいますが、正当性が否定される典型例です。

まとめ

今回は、ストライキ(争議行為)が行われたときの会社側の適切な対応について解説しました。

組合活動のうち、特に会社側が注意して対応しなければ大きな被害を受けてしまうのがストライキ(争議行為)です。会社に与えるダメージが大きいため、労働組合からもよく交渉のカードとして挙がります。団体交渉の席上などで労働組合から「ストライキ(争議行為)する」と言われたとき、そのストライキ(争議行為)の正当性を慎重に検討して、対抗措置を講じる必要があります。

当事務所の組合対策サポート

弁護士法人浅野総合法律事務所では、企業の労働問題解決を得意分野としており、組合対策をサポートするにあたり、ストライキ対応も苦にしません。

正当性があるストライキ(争議行為)に対しては話し合いを尽くし、誠実な対応を要する一方、正当性のないときは違法行為として扱い、断固たる対応が必須です。対応に迷うとき、お早めに弁護士のアドバイスをお求めください。

ストライキについてよくある質問

- ストライキとはどのような行為ですか?

-

ストライキは争議行為ともいい、労働組合が行う組合活動のうち、最終手段に位置づけられる行為です。同盟罷業、ロックアウト、怠業等、会社にとって大きな不利益となる行為があります。もっと詳しく知りたい方は「ストライキ(争議行為)とは」をご覧ください。

- ストライキに対する会社の適切な対応は?

-

ストライキ(争議行為)が行われたとき、正当な理由のないものに対しては、損害賠償請求、告訴・告発、懲戒処分、賃金カットといった厳しい対応が可能です。もっと詳しく知りたい方は、「ストライキ(争議行為)への会社側の対応」をご覧ください。