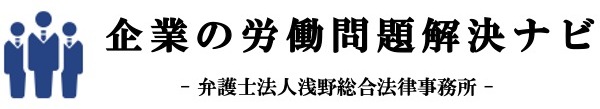

労働委員会は、集団的労使紛争の解決を主な役割とする行政の機関です。各都道府県に設置される「都道府県労働委員会」と、中央に設置される「中央労働委員会」の2つがあります。

集団的労使紛争とは、わかりやすくいうと会社と労働組合のトラブルです。労働委員会では、その解決手段として「不当労働行為救済申立事件」を取り扱っています。会社と組合の間で、団体交渉による自主的な解決が難しいとき、労働委員会に不当労働行為救済申立てを行い、審理を受けることができます。

そのため、企業側の労働問題において、労働委員会は主に合同労組(ユニオン)との戦いの場面で登場します。今回の解説では、労働委員会について詳しく知りたい方に向けて、次の法律知識を解説します。

- 労働委員会の重要な役割は、不当労働行為救済申立事件を審理すること

- 労働委員会の組織と構成員

- 労働委員会のその他の役割(労働組合の資格審査、個別労使紛争のあっせん等)

なお、団体交渉対応について深く知りたい方は、次のまとめ解説をご覧ください。

まとめ 団体交渉の対応を弁護士に依頼するメリット・依頼の流れと、弁護士費用

労働委員会の組織

労働委員会は、集団的労使紛争(会社と労働組合との紛争)について、中立かつ公平な立場で判断し、解決するための行政機関です。

そのため、集団的労使紛争について中立かつ公平に判断するため、都道府県、内閣などから独立した行政委員会として、独立性が担保されています。

都道府県労働委員会

都道府県労働委員会は、各都道府県に設置されている地方自治体の機関であり、その管轄する地方公共団体内で起こった集団的労使紛争について、不当労働行為救済申立事件によって紛争解決を図ります。

名称が変わる前は「地方労働委員会」と呼ばれていたことから、一般に「地労委」と呼ばれることがあります。

中央労働委員会

中央労働委員会は、2つ以上の都道府県にまたがる集団的労使紛争や、全国的に重要な問題の解決を取り扱う労働委員会です。また、中央労働委員会では、都道府県労働委員会で行われた不当労働行為救済に関する処分についての再審査を行います。

地方労働委員会が各自治体の機関であるのに対し、中央労働委員会は国の機関であり、厚生労働省が所管しています。中央労働委員会は、東京に「本局」、大阪に「西日本事務所」が置かれています。略して「中労委」と呼ばれることがあります。

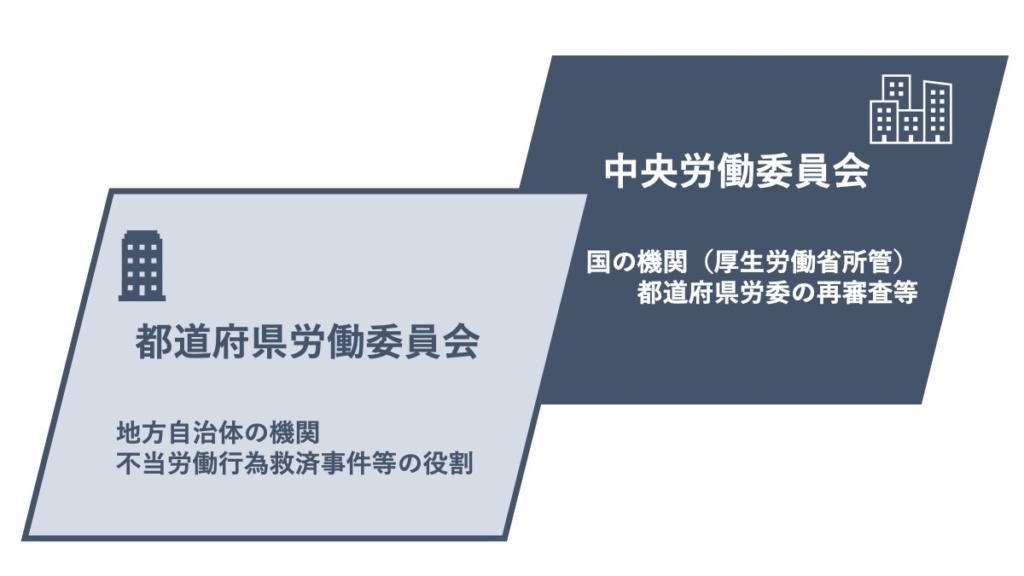

労働委員会の構成

労働委員会の構成は、労働組合法19条に定められています。

労働委員会は、使用者委員、労働者委員、公益委員という、性質の異なる3種類の委員で構成されています。

中立かつ公正な判断を担保するため、各委員の人数は同数です。委員の任期は、いずれの委員も2年です。

労働組合法19条

1. 労働委員会は、使用者を代表する者(以下「使用者委員」という。)、労働者を代表する者(以下「労働者委員」という。)及び公益を代表する者(以下「公益委員」という。)各同数をもつて組織する。

労働組合法(e-Gov法令検索)

2, 労働委員会は、中央労働委員会及び都道府県労働委員会とする。

3. 労働委員会に関する事項は、この法律に定めるもののほか、政令で定める。

性質の異なる3種類の委員で公正されるのは、労働問題について、労使及び中立的観点のそれぞれから委員が意見を出し合い、調和のとれた適切な解決を目指すためです。そのため、いずれの委員も一方的に会社や労働組合の味方をするわけではなく、双方の事情を委員会の判断に反映させながら、労使関係の調整、解決を目指します。

3種の委員は全て同数とされており、中央労働委員会では各15名(合計45名)となっています。都道府県労働委員会では、自治体によって異なりますが、東京都労働委員会では各13名(合計39名)です。

手続きによって実際に関与する委員の数は異なりますが、まずは3種類の委員の違いについて理解することが大切です。

使用者委員

使用者委員は、使用者側(会社側)の利益を代表する委員です。

経済団体の役員等から選任されることが通常で、多くは、企業の人事部門の役職経験者のことが多いです。

労働者委員

労働者委員は、労働者側(労働組合側)の利益を代表する委員です。

労働組合役員等から選任されることが多いです。

公益委員

公益委員は、公平中立な立場からの判断権者となる委員です。

労働法に関連する学識経験者(大学教授等)、弁護士等から選任されます。

各委員の選出方法

労働委員会の委員について、都道府県労働委員会の委員は都道府県知事、中央労働委員会の委員は内閣総理大臣が任命することとなっています。使用者委員の選出は使用者団体の推薦、労働者委員の選出は労働組合の選出にしたがって行うことが通常です。公益委員の選出は、使用者委員、労働者委員の同意によって行われます。

労働委員会の委員にどのような人物が選出されているかは、名簿が公開されているのでそちらをご覧ください(中央労働委員会委員名簿、東京都労働委員会委員名簿)。

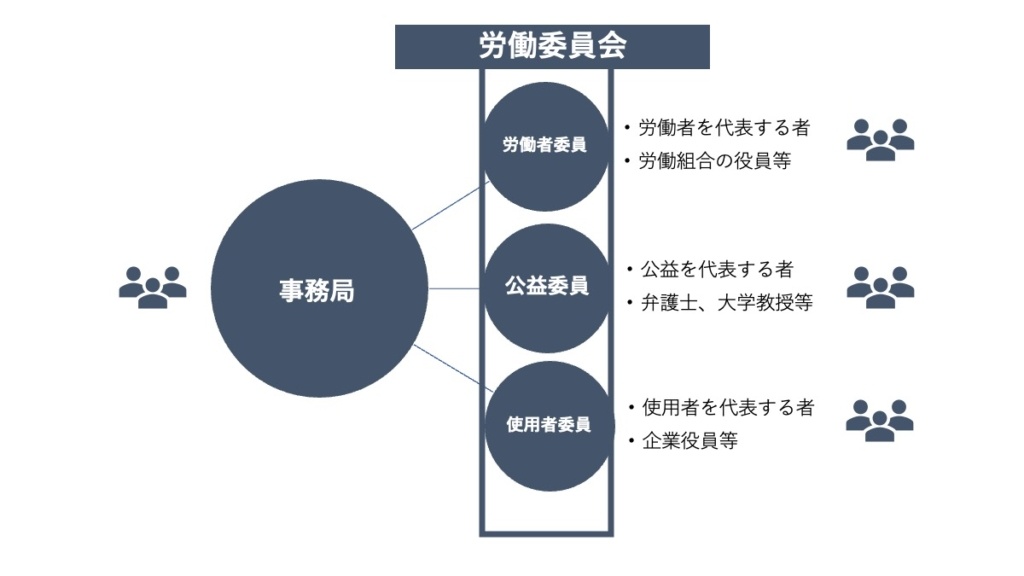

労働委員会の役割と権限

労働委員会は、主に集団的労使紛争、つまり、労働組合と会社との間の争いの解決を役割としています。

集団的労使紛争の解決のため、労働委員会の役割と権限として行われるのが次の4つです。

- 労働組合の資格審査(労働組合法5条1項)

- 不当労働行為救済申立事件(労働組合法第四章第二節)

- 労働争議の調整(労働組合法20条)

- 労働協約の一般的拘束力に関する決定(労働組合法18条)

加えて、個別労働紛争解決促進法に基づき、個別労使紛争の解決のためのあっせん制度が実施されています。

労働組合の資格審査

労働組合法は、労働組合の権利を定め、集団的労使紛争の解決を目指す法律ですが、この法律の適用を受け、労働組合としての権利を行使するためには、それにふさわしい組織である必要があります。労働組合の要件に適合する組合を「法適合組合」といい、法適合組合でなければ、後に解説する不当労働行為救済申立事件を申し立てることができません。

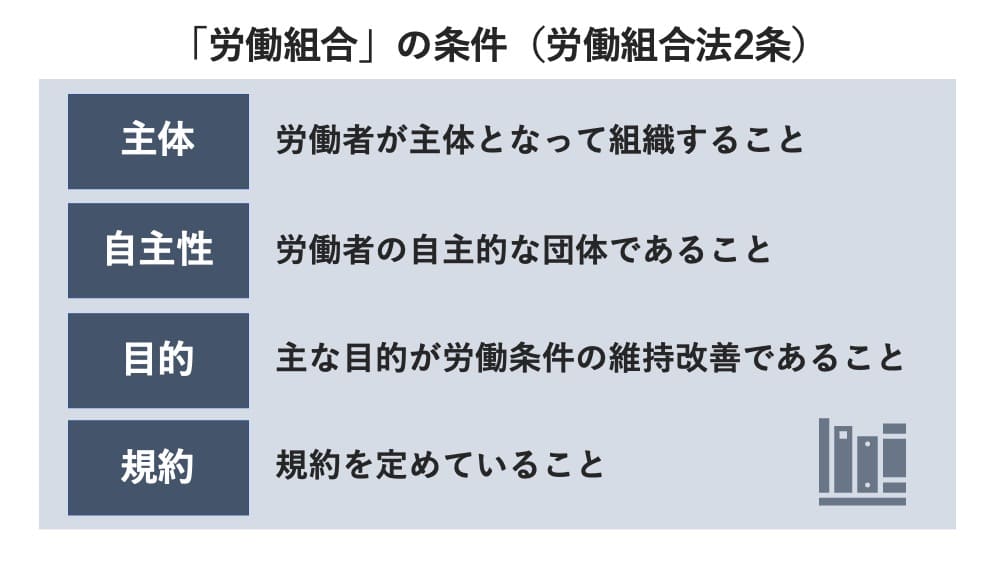

労働組合には、労働者が主体となる自主的な組織であり、その目的が労働条件の維持改善にあるという、労働組合法上の「労働組合」にあたるための要件が定められています。

そのため、労働組合法5条1項では、労働組合法の適用を受けるにふさわしい組織であることについて、労働委員会が証拠に基づいて資格審査を行うことを定めています。この資格審査によって労働組合であると認めてもらうためには、規約を作成し、名称、所在地、役員に関する民主的選出の制度等を定めておくことが要件とされています(労働組合法5条2項)。

労働組合の資格審査は、不当労働行為からの救済を主張する団体が、企業と独立し、自主的かつ民主的に運営されていることを担保する目的があります。

不当労働行為救済申立事件

不当労働行為救済申立事件とは、会社が、労働組合に対して行うことが禁じられている不当労働行為を行ったとき、労働者もしくは労働組合の申立てにより、これを審査し、救済命令を下すという労働委員会の手続きです。

不当労働行為は、労働組合法において労働組合の権利を守るために定められるものであり、不利益取扱い、団体交渉拒否、支配介入の3種類があります。

労働委員会では、労働者もしくは労働組合からの申立てに基づき「不当労働行為が行われたかどうか」が審査されます。労働委員会における審査は、訴訟と類似しており、主張書面によって双方の主張を整理し、証拠によって証明するという流れで進みます。多くの場合には、証人尋問が行われます。

審査の結果、不当労働行為が行われたことが明らかになったときは、労働委員会が救済命令を下し、不当労働行為によって害された権利の回復を実現します。不当労働行為があったと判断されるときは救済命令、不当労働行為に該当しないと判断されるときは棄却命令が下されます。都道府県労働委員会の命令に不服があるときは、中央労働委委員会に対し再審査を請求できます。再審査請求は、命令の交付日から起算し、使用者側は30日以内、労働組合側は6ヶ月以内に行う必要があります。

労働争議の調整

会社と労働組合が、労働問題について協議をすることを団体交渉といいます。団体交渉が決裂すると、労働争議に発展します。

労働委員会では、団体交渉による自主的な解決が困難な時、労使間を取り持ち、調整する役割を担います。

労働争議の調整方法には、あっせん、調停、仲裁の3種類があります。なお、「あっせん<調停<仲裁」の順に、当事者に対する拘束力が強まります。

団体交渉が激化する等、当事者間での解決が困難なとき、あっせん申請をし、調整を図ることができます。あっせん申請は、労使いずれからも可能です。なお、人命に関わる場合や、社会的に大きな支障のある場合には、労働委員会の職権によりあっせんが開始されることがあります。

あっせんの中では、あっせん案が提示され、双方が受諾する場合にはこれを約束として終了します。ケースによっては、労働委員会の立ち会いのもとで団体交渉が開催されることもあります。なお、あっせんの拘束力は弱く、当事者の一方が提示されたあっせん案に同意しないときは、あっせんは打ち切られます。

労働協約の一般的拘束力に関する決定

会社と労働組合の間で、労働条件等について合意する書面を「労働協約」といいます。

労働協約は、その締結当事者となる会社と労働組合だけを拘束することが通常ですが、一定の地域に従事する同種の労働者の大部分がその労働協約の対象者となるときには、労働協約当事者の申立てにより、労働委員会の決議によって、その地域における他の労働者、使用者にも適用されるようにすることができます。これを「労働協約の一般的拘束力」もしくは「労働協約の拡張適用」といいます。

労働協約の一般的拘束力を及ぼすことが適当かどうかについて、労働委員会が審査する権限があります。

まとめ

今回は、労働委員会の組織と役割について解説しました。

労働委員会は、集団的労使紛争を解決する重要な役割を持っています。中でも不当労働行為救済申立事件を取扱い、会社が労働組合に対して不当労働行為を行ったとき、労働組合を救済する役割があります。

とはいえ、労働委員会は、労働組合の味方というわけではなく、会社側にとっても有効活用することで集団的労使紛争を円滑に解決できるメリットがあります。団体交渉を申し入れられ、労使のトラブルが激化してしまったケースで、労働委員会の活用を検討することが有益です。

当事務所の組合対策サポート

弁護士法人浅野総合法律事務所では、企業側の労働問題解決を得意分野とし、労働組合対策に注力しています。

今回解説した労働委員会へ、労働組合から不当労働行為救済申立てをされてしまったとき、的確な対応をし、反論しなければ、救済命令を下され大きな不利益を負うおそれがあります。対応にお困りの方は、ぜひ一度弁護士のアドバイスをお聞きください。

組合対策のよくある質問

- 労働委員会はどのような組織・構成ですか?

-

労働委員会には、中央労働委員会と都道府県労働委員会があり、それぞれ役割が異なります。また、いずれの組織も、使用者委員・労働者委員・公益委員の三者からなります。もっと詳しく知りたい方は、「労働委員会の組織」をご覧ください。

- 労働委員会の役割で、会社が気をつけておくことはありますか?

-

労働委員会には、労働組合の資格審査、不当労働行為救済申立事件、労働争議の調整、労働協約の一般的拘束力に関する決定といった主要な役割があります。なかでも、会社が注意しておくべきは、不当労働行為救済申立事件です。もっと詳しく知りたい方は「労働委員会の役割と権限」をご覧ください。