経営三権は、団体交渉等で労働組合から不当な要求を突きつけられたり、理不尽な譲歩を迫られたりしたとき、最後の砦となります。労働組合が、憲法ないし労働組合法によって権利保障を受けるように、会社にも「経営三権」という重大な権利があります。

経営三権は次の3つです。

経営三権については、労働組合と協議することなく、会社が一方的に決めることができます。そのため、経営三権に属する事項をしっかり理解しておくと、労働組合との団体交渉を会社側に有利に進められます。

労働組合と対峙し、組合側の権利が保護されすぎているのではないかと感じるとき、経営三権の行使を怠っているおそれがあります。

まとめ 団体交渉の対応を弁護士に依頼するメリット・依頼の流れと、弁護士費用

労働三権と経営三権

労働三権とは

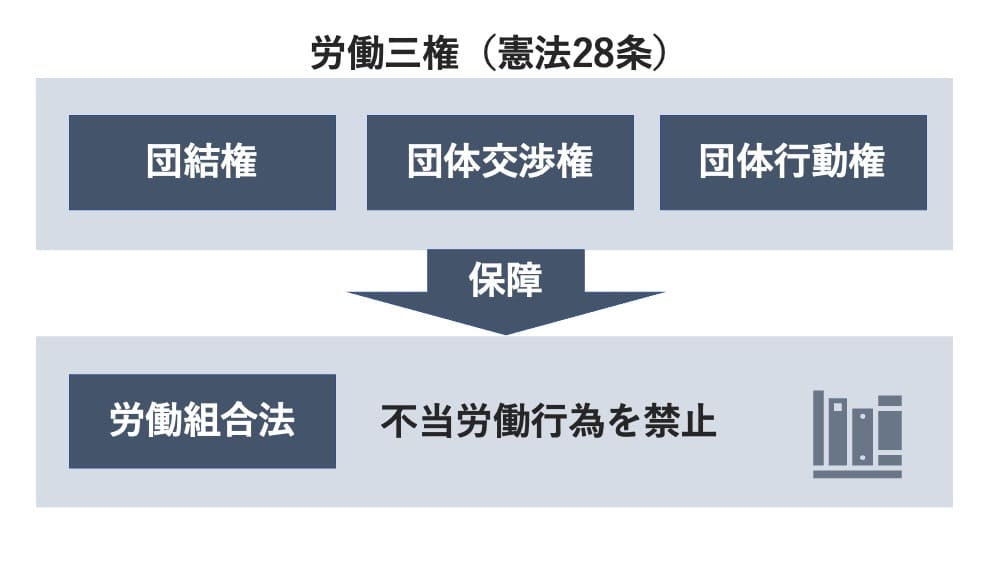

集団労使紛争では、労働者側には労働三権が認められています。

労働三権とは、次のものです。

- 団結権

労働者が団結して、労働組合を結成する権利 - 団体交渉権

労働組合が、会社との間で団体交渉を行う権利 - 団体行動権(争議権)

労働組合が、ストライキ(争議行為)を行う権利

これらの労働三権の保障から、労働組合には、通常では許されない行為が、組合活動として行う場合に限って許容されています。そのため、団体交渉等を行うと、労働組合の保護が手厚く、会社に不利しかないように思えてきます。

経営三権とは

組合対応をしていると、会社が不利なように錯覚します。

しかし、本来はそもそも、労使間に交渉力の格差があり、弱い立場にある労働者が団結することを保証するために認められたのが労働三権です。つまり、もともとは、給与を支払う側という使用者のほうが有利な立場にあると考えられているのです。このような有利な状況を実感できないのは、会社にどのような権利が認められているかを十分理解していないからです。

会社側に認められた経営三権とは、次の3つです。

経営三権についての団体交渉には応じなくてよい

経営三権は、会社の「専決事項」といわれます。

「専決事項」とは、会社だけの判断で決められるという意味であり、労働組合の介入やはたらきかけを許さないということです。

経営三権についても団体交渉で議論をかわしたり、労働組合のいうことに従わなければ決められなかったりすると、「誰が会社の経営者なのか」が曖昧になってしまいます。そのため、団体交渉で議論すべき事項と、そうでない事項(専決事項である経営三権)については、厳格な区別が重要です。

むしろ、経営三権に属する事項については、団体交渉の議題とすべきではありません。労働組合から、議題とすることを求められても、経営三権に属することを理由に、拒絶するのが会社側の正しい対応です。

団体交渉を正当な理由なく拒否すると、団体交渉拒否の不当労働行為にあたりますが、正当な理由があるときには拒否することができます。

団体交渉で話し合うべき議題を、義務的団交事項と呼びますが、経営三権はこれには含まれません。そのため、経営三権に関することについての話し合いを拒否したとしても、団体交渉拒否の不当労働行為にはなりません。

経営三権について、わかりやすく解説

経営三権の具体的な内容について、わかりやすく解説していきます。

業務命令権

経営三権の1つ目が、業務命令権です。

労働者は、会社に雇用されることによって、当然に、会社の指示にしたがって職務を遂行する義務を負います。この義務は、雇用契約の本質的な内容なので、契約書や就業規則に記載していなくても存在する義務です。労働者の労務提供義務の反対として、会社は労働者に対して業務命令をする権利があります。

業務命令権には、仕事を命じるというだけでなく、

- 時間外に労働を命じる権利(残業命令権)

- 休職を命じる権利

- 健康診断を受診するよう指示する権利

などが含まれます。

業務命令権は、業務時間中に適用されます。

これとの関係で、労働組合がよく要求してくる業務時間中の組合活動に応じる必要はありません。

業務時間中は、職務に専念する義務があり、業務命令にしたがう必要があるからです。

度重なる業務命令違反など、悪質なケースでは、解雇も含めた対応を検討すべきです。

↓↓ 動画解説(約12分) ↓↓

人事権

経営三権の2つ目が、人事権です。

人事権は、会社が労働者の人事的な扱いについて決定する権利であり、採用からはじまり、異動・配置転換・転勤、評価、昇給・減給、昇格・降格、そして、解雇などが含まれます。

人事権の中でも、会社運営においてとても重要なのが、人事評価を行う権利です。人事評価は、会社による強化であり広い裁量が認められています。そのため、どのような能力を会社において重要なものと評価するか、どの程度秀でていたら良い評価とするかについて、会社がある程度自由に決定することができます。

このような人事評価について、裁量を逸脱しているといえるほど不当なものでない限り、労働組合との団体交渉をしたり、同意を得たりする必要はありません(ただし、納得を得るための説明はすべきです)。

なお、人事権の行使が許されるとはいっても、労働組合に加入したことを嫌悪して管理監督者に昇格させ、労働組合に加入できなくする行為は、支配介入の不当労働行為として違法だと評価されるおそれがあります。

施設管理権

経営三権の3つ目が、施設管理権です。

施設管理権は、会社が、その建物や設備、内部にある物品などを管理し、侵害を排除する権利です。

労働組合は、会社から自主独立の立場で活動する組織であり、会社からの援助は禁止されています。労働組合の自主性を損なう心配がないような便宜供与は例外的に認められていますが、会社が労働組合に、その敷地内にある会議室の使用、掲示板の利用、組合室の設置等を認めるかどうかは、施設管理権の観点から、会社の自由な判断に委ねられています。

会社の経営上の秘密を守る必要がある

会社に認められた権利との関係で、労働組合から団体交渉等で求められることのある、経営上の秘密に関する資料について、開示しなければならないのかが問題となることがあります。

労働組合側の主張は、「資料を開示してもらい、同じ土俵に立たなければ議論ができない」というものです。要求された資料を開示しないと、団体交渉拒否の不当労働行為にあたると主張されることもあります。

確かに、労働組合の申し入れてくる議題を前提とすると、経営上の資料を開示しなければ団体交渉が進められない場合はあります。しかし、会社側としては経営上の秘密を守る必要があり、労働組合が要求してくる資料をすべて開示しなければならないわけではありません。

この点で、開示することの難しい資料を要求されているとき、そもそもその議題が、経営三権に該当するもので、団体交渉に応じる必要のないものではないかについて、検討する必要があります。

まとめ

今回は、経営三権について解説しました。労働組合と対峙するとき、会社側に認められている権利の限界を知ることが重要です。

労働組合側には、憲法という重要な法律に保障された労働三権という非常に強い権利があります。労働三権を振りかざされると、団体交渉ではどのようなことでも労働組合の思い通りにみえてしまいますが、実際はそうではありません。「誠実に交渉には応じ、ただし、拒否すべき点はきちんと拒絶する」というのが、会社側の正しい組合対応です。

当事務所の組合対策サポート

弁護士法人浅野総合法律事務所では、企業の労働問題解決について専門の対策チームを用意し、組合対策を得意としています。

経営三権をいかに駆使して団体交渉を戦う方法について、アドバイス差し上げますので、お気軽にご相談ください。

組合対策についてよくある質問

- 経営三権とはどのような権利ですか?

-

経営三権とは、使用者側に認められた権利であり、会社の専権として自由に決められる範囲のことです。具体的には、業務命令権、人事権、施設管理権があります。各権利についてもっと詳しく知りたい方は「経営三権についてわかりやすく解説」をご覧ください。

- 労働三権とはどのような権利ですか?

-

労働三権とは憲法で労働組合に認められている、団結権・団体交渉権・団体行動権(争議権)のことです。各権利についてもっと詳しく知りたい方は「労働三権とは」をご覧ください。