- 派遣社員が加入した合同労組(ユニオン)から、労働条件についての団体交渉を行うよう要求が届きましたが、応じる必要があるのでしょうか

-

派遣社員は、派遣先とは直接の労働契約関係にないことから、原則として団体交渉に応じる必要はありません。派遣社員の団体交渉相手は、派遣元となるのが基本だからです。

しかし、派遣社員は軽くみられがちですが、

- 派遣先の支配が及ぶ労働条件の改善

- 実際の労働環境の改善

- ハラスメントの問題

といった、派遣先の努力によって改善できる議題は、団体交渉応諾義務が生じることがあります。このとき、正当な理由なく拒絶すれば、団体交渉拒否の不当労働行為となり、責任追及を受けてしまうリスクがあります。

まずは、労働組合から届いた団体交渉申入書をご覧いただき、どのような項目が団体交渉の議題として求められているかを確認し、検討するようにします。

今回は、派遣社員が組合員として加入した労働組合から、団体交渉の申入れを受けたとき、派遣先となる企業における適切な対応についてわかりやすく解説します。

まとめ 団体交渉の対応を弁護士に依頼するメリット・依頼の流れと、弁護士費用

まとめ 団体交渉の対応手順

派遣社員の雇用関係と、団体交渉応諾義務

派遣社員の雇用関係

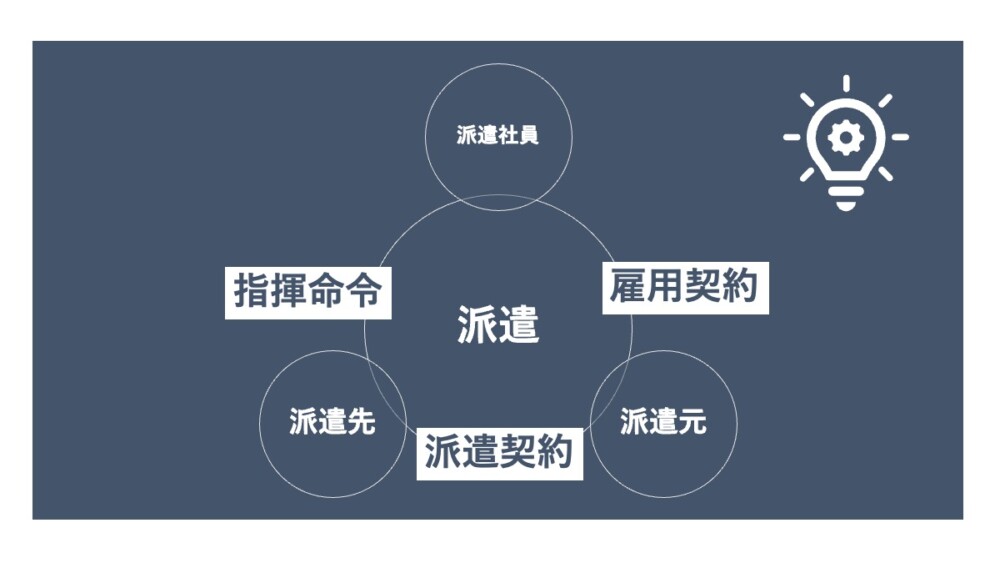

労働者派遣の雇用関係は、正規雇用の社員のように労使の1対1の関係ではなく、派遣先・派遣元・派遣社員の3社間に存在する特殊な雇用関係です。

このとき、派遣社員との雇用関係は、派遣元との間に存在し、派遣先と派遣元との間には派遣契約(雇用している労働者を派遣するという内容の契約)が締結されます。そして、派遣先と派遣社員との間には、指揮命令関係はありますが、契約関係はありません。

派遣先は、派遣社員との関係で雇用関係にはないため、労働組合法7条の「使用者」には当たらず、したがって、派遣社員からの団体交渉を応諾する義務は負わないのが原則です。

働き方改革と派遣法改正

近時の働き方改革で、多様な働き方が尊重されるようになったため、派遣社員だというだけで軽視することにはリスクが生じます。派遣社員を軽視する派遣先で、派遣社員から団体交渉を申し入れられる相談例が増加しています。多様な働き方の推奨により、派遣社員は「正社員になれなかった人」だけでなく、ワークライフバランスを維持したい人が含まれるようになりました。あえて派遣社員を選択した社員の中には、その労働条件、労働環境の改善を求める人が多いです。

この流れは、労働者派遣法の改正により「労働契約申込みなし制度」が導入され、違法派遣の場合には派遣社員からの申込みによって正社員として雇用してもらえるようになったことで、更に加速しています。つまり、違法派遣が常態化すると、派遣社員はみなし制度を活用して正社員として雇用すべき義務を生じさせ、これを理由に団体交渉を申し入れることができるわけです。

派遣先が団体交渉応諾義務を負うケース

以上のことから、派遣先は、派遣社員との関係では労働組合法にいう「使用者」ではなく団体交渉応諾義務を負わないのが原則ですが、例外的に「使用者」に該当して団体交渉に応じなければならないケースがあります。

派遣社員だからという理由だけで団体交渉を拒否しては、団体交渉拒否の不当労働行為として違法となるおそれがあります。

そこで次に、派遣先が団体交渉応諾義務を負うケースについて、後述する裁判例等を参考に解説します。

労働条件等を支配している場合

派遣社員の雇用関係は、派遣元との間にあるため、派遣社員の賃金その他の労働条件を決める権利は、派遣元にあります。しかし、実態としてはそうではなく、派遣先が労働条件等を事実上定めているというケースもあります。

このようなとき、派遣先が、派遣社員の労働条件等の決定に影響力を及ぼし、事実上支配しているといえるような場合には、その点について団体交渉したいときは派遣先とすることに意味がありますから、派遣先が「使用者」として団体交渉に応じなければなりません。

裁判例等でも、雇用主と同視できる程度に労働条件を決定することができるかどうかが、重要な判断要素とされています。

派遣先がコントロールできる労働環境に関する交渉

派遣先が労働条件に影響を及ぼしている場合でなくても、派遣先がコントロール可能な労働環境等に関することが議題となっているときには、そのような団体交渉には応じる義務があります。労働環境については派遣先が改善することができるわけですから、派遣先と直接団体交渉をする意味があるからです。

このように、議題の種類によって派遣先に団体交渉応諾義務が生じるのは、次のような議題です。

- 派遣社員の働く職場の就労環境の改善

- 就労場所、就労施設に関する事項

- 安全配慮義務違反について

- 派遣先におけるセクハラ・パワハラ等のハラスメント

いずれも、派遣元に図ることなく、派遣先の努力によって改善が可能なものであり、直接の契約関係がないからという理由で団体交渉を拒否することはできません。

就労環境の改善、安全配慮義務違反、ハラスメント被害等について労働組合法の「使用者」として団体交渉義務を負うだけでなく、実際にこれらの責任について派遣社員との間で派遣先が責任を負います。

そのため、派遣社員に対しても当然に、安全・健康に働けるよう職場環境に配慮しなければならず、セクハラ・パワハラの防止措置をとらなければなりません。

違法派遣の場合

違法派遣の状態にあるとき、「労働契約申込みみなし制度」の対象となり、派遣社員の申込みにより雇用関係が成立しうる余地があることは、前章で解説のとおりです。そして、この場合には、派遣先は、雇用主と同視しうる立場にあることが明らかであり、労働組合法の「使用者」として団体交渉をする義務が生じます。

みなし制度に基づく申込みがなされれば、その派遣社員との間で将来雇用関係が生じる可能性が高いからです。

なお、派遣法改正によりみなし制度が導入され、違法派遣が常態化すれば、派遣先といえども派遣社員の申込みによって直雇用契約を強制されるおそれがあります。したがって、団体交渉応諾義務の文脈に限らず、違法派遣の状態は解消しておくことが急務です。

派遣先が団体交渉に応じる義務があるとした裁判例

派遣社員からの団体交渉申入れは多くの労使トラブルを生み、裁判例となっています。

派遣先と派遣社員との間には雇用契約はないものの、裁判例でも、一定の要件の下に、派遣先が団体交渉に応じる義務があると判断しています。

派遣先が、派遣社員との関係で労働組合法の「使用者」にあたるとして裁判例、労働委員会命令について解説します。

裁判例ないし労働委員会命令において、派遣先が派遣社員の「使用者」にあたると判断する際に考慮された要素をまとめると、次のようなものがあります。

- 雇用関係に隣接ないし近似する関係があるかどうか

- 近い将来に、雇用関係が成立する現実的かつ具体的な可能性があるかどうか

- 派遣法違反の違法な派遣実態があるかどうか

- 基本的な労働条件について、雇用主と同士できる程度に決定できる地位にあるかどうか

以下では、裁判例等の判示について解説していきます。

クボタ事件(東京地裁平成23年3月17日判決)

クボタ事件(東京地裁平成23年3月17日判決)では、労働組合法7条の「使用者」について、「労働契約関係ないしはそれに隣接ないし近似する関係を基礎として成立する団体労使関係を上の一方当事者」を意味すると判示しました。

そして、直接の雇用者でなくても「当該労働者との間に、近い将来において雇用関係が成立する現実的かつ具体的な可能性が存する者もまた、これに該当する」とし、直雇用化を近い将来予定している派遣社員との間で、直雇用化後の労働条件についての団体交渉応諾義務を認めました。

ショーワ不当労働行為再審査事件(中労委平成24年10月18日命令)

ショーワ不当労働行為再審査事件(中労委平成24年10月18日命令)では、「労働者派遣法上の派遣先事業主は、派遣労働者の所属する組合との関係では原則として労働組合法7条の使用者には該当しない」という原則を述べた上で、労働組合法7条の「使用者」の範囲を、直接の雇用主に限定しないことを示しました。

「例えば、労働者派遣法の枠組み、または、労働者派遣契約で定められた基本的事項を逸脱して労働者派遣が行われている場合や、労働者派遣法上、派遣先事業主に一定の責任や義務が課せられている部分等については、労働組合法7条の使用者に該当する場合がありうる」として、派遣先が、団体交渉に応じなければならない場合があることを認めました。

朝日放送事件(最高裁平成7年2月28日判決)

朝日放送事件(最高裁平成7年2月28日判決)では、最高裁は、「労働組合法7条の使用者は、一般に労働契約上の雇用主をいう」という原則を述べた上で、「基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にある場合には、その限りにおいて、当該事業主は同条の使用者に当たる」として、労働条件を支配決定する関係にあるかどうかを重視することを示しました。

派遣先が団体交渉に応じる際の注意点

団体交渉の議題を確認する

前章で解説したとおり、派遣先が、派遣社員との団体交渉に応じる義務があるかどうかは、団体交渉の議題によって判断しなければなりません。議題が、派遣先の支配できる労働条件や、派遣先における就労環境その他安全配慮義務に関する事項等であったときには、団体交渉に応じなければなりません。

そのため、派遣社員から団体交渉の申入れがあったとき、まずは議題を確認することが必要です。組合側の求める議題は、団体交渉申入書に記載されていることが通常ですが、記載がなかったり曖昧だったりするときは、団体交渉を行う前に、組合に確認することを要します。

その他、団体交渉申入れに対応する際の注意点は、下記解説をご参照ください。

安易に拒否しない

派遣先は、基本的には労働組合法の「使用者」に当たらないのが法的には原則でありながら、派遣労働の実態をみれば、派遣先がコントロール可能な労働条件・労働環境が存在します。そのため、実際には、派遣先であっても団体交渉応諾義務が生じるケースが多いです。

そのため、派遣社員だからといって安易に団体交渉を拒否することは禁物です。

また、必ずしも労働組合法の「使用者」にあたるかどうかが微妙なケースでも、社内で起こった労働問題を円滑に解決するために、団体交渉における協議が有益なこともあります。実際に社内に労働法違反の実態があるときには、直ちに改善すべきであり、「使用者ではないから」といった形式論で強引に拒絶することは得策とはいえません。

まとめ

今回は、派遣社員から団体交渉の申入れを受けたときの会社側の適切な対応について解説しました。

派遣社員を軽視してきた会社にとっては、派遣社員からの団体交渉はあまりに突然のことで、拒否してしまうことが多いのではないでしょうか。「派遣社員のことは派遣元任せ」という姿勢だと、誠意ある交渉がなされていないとして、団体交渉拒否の不当労働行為の責任を負わされてしまうおそれがあります。

原則として、派遣社員との団体交渉は派遣元が行うのが基本ですが、例外的に、派遣先でもコントロール可能な労働条件、労働環境等の改善について、派遣先も団体交渉応諾義務を負います。派遣社員を戦力として上手に活用するためには、そこから生じるトラブルについても解決の努力をしなければなりません。

迷う場合には、会社だけの判断で安易に団体交渉を拒絶するのではなく、弁護士のアドバイスをお聞きください。

- 相手方のことを理解する

合同労組(ユニオン)とは?

誠実交渉義務とは - 団体交渉の申入れ時の対応

労働組合加入通知書・労働組合結成通知書の注意点

団体交渉申入書のチェックポイント - 会社側の事前準備と回答書作成

団体交渉の事前準備

会社側が回答書に書くべきこと - 参加者の選定と心構え

会社側の参加者・担当者は誰が適切か

参加する会社担当者の心構え

団体交渉に弁護士が参加・同席するメリット - 団体交渉当日の対応

団体交渉当日の進め方・話し方

やってはいけない禁止事項 - 団体交渉の解決までの流れ

解決までにかかる期間

団体交渉の打ち切り方 - その他

派遣先の団体交渉応諾義務