今回は、団体交渉の参加者(会社側)の決め方について解説します。

団体交渉のルールは法律に明確に定まっているわけではなく、誰が参加すればよいかはケースによって異なります。しかし、不誠実な対応をすると団体交渉拒否の不当労働行為として違法になることとの関係上、一定の権限ある人物が参加することが求められています。そのため、「誰が参加すれば誠意ある交渉といえるか」を理解する必要があります。

組合からは、社長の参加を強く求められることがありますが、必ずしも社長の参加は必須ではありません。重要なのは「会社にとって有益な交渉とするために」という観点からの人選です。あわせて、交渉担当者をあらかじめ決めておくことが円滑な団体交渉の進行に役立ちます。

なお、団体交渉の参加者(会社側)は、労使の協議で決めるべきことで、組合の要求を受け入れる必要はありません。労働紛争が激化しているとき、団体交渉に弁護士を同席してもらうことが有効なケースがあります。

まとめ 団体交渉の対応を弁護士に依頼するメリット・依頼の流れと、弁護士費用

まとめ 団体交渉の対応手順

↓↓ 動画解説(約9分) ↓↓

会社側の参加者・担当者ごとの検討

団体交渉における会社側の参加者に、決まったルールはありませんが、会社が労働組合との話し合いを有利に進めるためという戦略的な見地に立って考えれば、次のような者が、参加者・担当者の候補となります。

なお、会社側にとって有利であり、その一方で、団体交渉拒否の不当労働行為であるとの指摘を受けないための、戦略的な参加者・担当者の決定方法については次章で後述します。

社長

会社の代表者である社長は、会社の重要事項についての決定権を持っています。そのため、社長が団体交渉に参加すれば、団体交渉の席上で、労働組合との話し合いを円滑に進め、要求に応じたり拒否したりといった判断が迅速にできます。小規模な会社では、社長以外に適切な担当者が見つからないことも少なくありません。

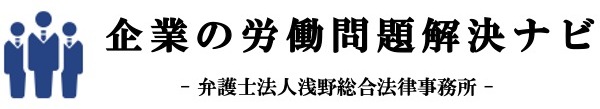

社長が団体交渉の参加者となることには次のようなメリットがあります。

- 団体交渉を、スピーディに進められる

- 団体交渉の席上で全ての問題解決について決定できる

- 労働組合の譲歩に応じて、会社側の譲歩を柔軟に決定できる

- 団体交渉に関する社内の情報共有が迅速にできる

しかし一方で、社長が団体交渉に参加することにはデメリットもあります。ある程度以上の規模の会社だと、議題となっている労働問題について社長があまり状況把握をしておらず、社長が参加しても問題解決が期待できないこともあります。

- 団体交渉の席上における社長の不用意な発言が命取り(パワハラ発言等)

- 社長が、労働組合の勢いに負けたり、丸め込まれたりすると、不利な決定をその場でしてしまうおそれがある

- 即断即決を求められる

会社側に以上のデメリットがあることから、合同労組(ユニオン)は社長の参加を強く求めるケースが多いです。しかし、通常、合同労組(ユニオン)の担当者よりも、社長のほうが労働法の知識に疎いことが多く、何ら準備せずに社長が団体交渉に出席してしまうことは危険です。

したがって、社長を団体交渉の参加者・担当者とするとき、最適な方法であるかどうか、事前によく吟味しなければなりません。

なお、社長を参加させないことを選択した場合にも、団体交渉における労働組合からの質問・要求にすべて「社長の確認が必要であり、すぐには回答できない」と逃げることはできません。

社長が団体交渉に出席しないとしても、会社側で出席している人物が何ら権限がなかったり、事情すら知らなかったりといったケースでは、そのような交渉態様は不誠実と判断され、団体交渉拒否の不当労働行為と評価されるおそれがあります。

人事労務の担当者(役員・人事部長等)

人事労務の担当者は、団体交渉において会社側の主要な参加者となります。

社長については上記のとおり、参加することにメリット・デメリットがあるものの、人事労務の担当者であれば基本的にこのようなトラブル処理のための人材であり、まさに適任者といえるでしょう。社内で起こった労働問題が団体交渉の議題となるときも、その問題に詳しいことが通常であり、決定権も社長に次ぐものを持っているケースが多いです。

なお、規模の小さい会社では、社長が人事労務の担当者を兼ねていることが多く、この観点から社長が参加者として適切だと判断することがあります。一方、規模の大きい会社では、人事部長や人事担当役員が事情を詳しく把握していないおそれがあり、それより下位の役職者の参加が最適と考えられることがあります。

直属の上司

団体交渉の議題が社内で起こった労働問題であるとき、団体交渉においてその事実関係について話し合わせることがあります。このようなとき、事実関係をよく知る者を団体交渉に参加させることにより、会社にとって有利な反論をしてもらうことができます。

以上の観点から、会社側の参加者・担当者として最適なのが、労働問題を訴える組合員の直属の上司であった者です。

例えば、次のようなケースで、直属の上司が団体交渉に参加し、発言することが効果的です。

- 未払残業代の議題で、労働の実態について発言する

- 不当解雇の議題で、組合員の勤務態度、能力不足について発言する

- ハラスメントの議題で、実際に見聞きしたセクハラ・パワハラ言動について発言する

合同労組(ユニオン)から送付された団体交渉申入書には団体交渉の議題として求められる事項が記載されていることから、話し合われる議題についてある程度の予測を立てることができ、これに応じて参加者を選定できます。書面上では議題の特定が十分ではないときは、より実効的な協議を行うため、事前に電話や書面等で確認します。

議題となる労働問題の当事者

団体交渉の議題となっている労働問題で、当事者となっている者が社内にいるとき、組合側はその人の参加を強く求めてきます。例えば、組合員がセクハラ・パワハラ被害を訴えて団体交渉を申し入れるケースで、加害者と主張する社員の参加を求める例がこれにあたります。

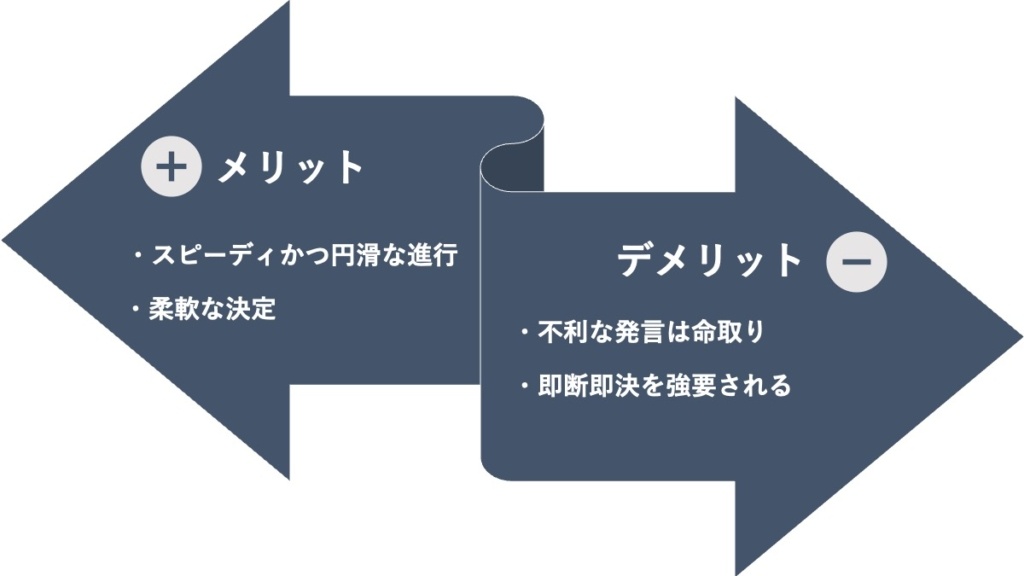

労働問題の当事者を参加させることは、事実関係に争いがあるとき会社に有利な証言をさせることができる等のメリットがあります。

- 実際に体験した事実について証言できる

- 労働組合の主張に、証言に基づいた反論を即座にできる

一方で、結局参加させても感情的な対立が深まるばかりで、うまく話し合いがまとまらない可能性が高いです。また、団体交渉の席上で、万が一にも不用意な発言をしてしまうと、決定的に不利な状況を招いてしまうおそれがあります。

- 被害者となった組合員からの感情的な対立を深刻化させる

- 不用意な発言でパワハラを再発させる

- 謝罪を強要される

そのため、少なくとも初回の団体交渉等、早期の段階では、労働問題の当事者となる社員は参加させないことが基本となります。話し合いが進み、事実関係や責任の程度が明らかになった後、謝罪の必要がある場合には、入念な準備の上で団体交渉に参加してもらうことがあります。

弁護士

団体交渉に、弁護士に同席してもらうことで、その席上で法的サポートを受けることができます。弁護士は社内の者ではありませんが、団体交渉の当事者である会社から委任を受けたときは、団体交渉に参加できます。

顧問弁護士として日常的に労働問題のチェックをしていた弁護士に参加を依頼することで、団体交渉の議題についてもこれまでの労働組合対策を踏まえたアドバイスが期待できます。

なお、社労士の中にも団体交渉への参加を得意とする者がいますが、紛争化した際の代理権は法律上認められておらず、団体交渉がこじれたときは、不当労働行為救済申立事件、労働審判等に発展した時にはあらためて弁護士を選任する必要があります。

団体交渉の参加者を決める時の注意点

次に、以上のように複数考えられる会社側の参加者・担当者のうち、どの人物を選ぶかに関する戦略と、参加者を決める際の注意点等について解説します。

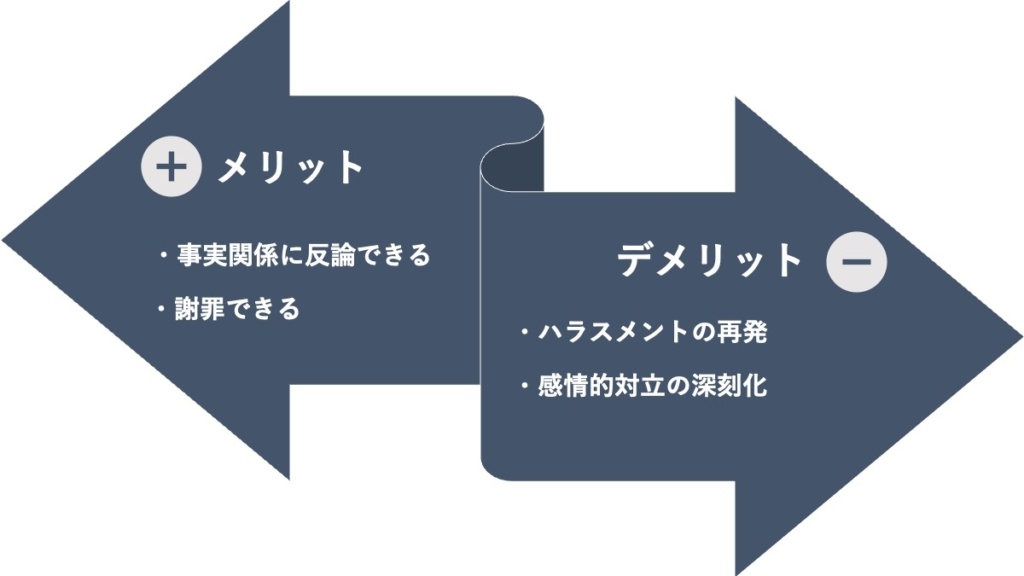

労使の協議で決める

団体交渉のルールは、労使の話し合いで決定します。そのため、団体交渉の参加者についても、労使双方の話し合いで決定するのが原則であり、労働組合の一方的な要求を飲まなければならないわけではありません。

労働組合側から一方的に、「社長の出席を要求する。」といわれても、従わなければならないわけではありません。

一方で、会社が勝手に決めて良いわけでもなく、交渉の実態がないときには団体交渉の不当労働行為として違法となってしまいます。参加者に関する労使の協議がまとまらないときは、団体交渉を開始する以前の問題のため、まずはその前提問題から解決しなければ、団体交渉を開催することができません。

不誠実と指摘されないための参加者選び

団体交渉に参加する者に一切の権限がないとか、事情を全く知らない等、団体交渉をする意味がないような場合、そのような交渉態度は不誠実といえ、団体交渉拒否の不当労働行為となります。団体交渉では、使用者の誠実交渉義務があるためです。

例えば、次のような団体交渉のケースは違法のおそれが強いでしょう。

- 会社側の参加者が、事情を知らない平社員しかいなかった

- 会社側の参加者が、弁護士のみであった

なお、このような団体交渉では、違法であるだけでなく、会社としても十分な反論ができないまま事が進んでしまうため不利益しかありません。

議題に関係する参加者を選ぶ

団体交渉に出席する参加者は、団体交渉の議題に関係する者でなければなりません。団体交渉では、組合側が要求した議題に対して、労使が話し合うことで進行していくからです。

団体交渉を実のある話し合いとするために、会社側の参加者が、自身の経験した具体的な事実を踏まえながら、会社に有利な反論を述べられるよう準備する必要があります。この点で、弁護士に依頼するときには、事前に打ち合わせをし、想定問答等を作成してもらうことが有効です。

交渉力ある参加者を選ぶ

団体交渉は、特殊な場です。特に、合同労組(ユニオン)が行う団体交渉は、暴言や野次、荒っぽい発言が飛び交うなど、騒然とした空気となることがあります。

このような場で、積極的に発言したり、場の空気に飲まれず自分の意見を伝えたりできるかは、その人の正確にもよります。労働組合からの強い要求に屈してしまったり、優柔不断になってしまったりする者は、参加者とすることを控えたほうがよいでしょう。この点で、弁護士をつけずに会社だけで対応するのであれば、交渉力のある参加者を選択すべきです。

ただし一方で、血気盛んで積極的に発言をしすぎる社員が、団体交渉の席上で不用意な発言をしてしまうこともあるため、冷静かつ慎重な性格を併せ持っていることも、担当者としての適性には重要です。社長や社員の交渉力に不安のあるときは、弁護士に依頼して担当窓口となってもらうことを検討してください。

会社側に不利な者を参加させない

団体交渉に参加することで会社が不利な状況に陥ることは避けなければなりません。この観点から、会社が不利な状況に恋こまれかねない社員の参加は、断固拒否する必要があります。

例えば、ハラスメント事案で加害者がまだ社内に残っているというケースでは、組合側は加害者となった社員を団体交渉に参加させるよう強く求めてきます。このとき、加害者となった社員の精神が不安定で、団体交渉に参加させてしまうと危険なとき、参加を拒否しなければなりません。

団体交渉の参加者を組合に伝える方法とタイミング

以上のとおりに戦略的に決定した会社側の参加者について、労働組合側に事前に伝えておく必要があります。

団体交渉の参加者について、必ずしも事前の許可が必要なわけではないですが、労使の話し合いで決めるべきであり、かつ、交渉を円滑に進めるためにも、事前に組合に通知しておくことがあります。事前に伝えるときは、書面によって行うことが通常です。

例えば、弁護士が依頼を受け、受任通知の際に伝える例は、次のとおりです(あわせて、弁護士が受任し、今後の窓口となることを伝えます。窓口を限定しても、交渉を誠実に行っていることに変わりはありません)。

弁護士 ○○○○

当職は、この度、株式会社○○○○より、貴組合が○○年○月○日付労働組合結成通知書及び同日付団体交渉申入書によって申し入れた団体交渉等の一切の労働問題について受任しました。

本書面にて、受任の旨を通知します。

今後、上記の労働問題についての連絡は、当職宛に頂けますようお願い致します。

会社に直接連絡しても、対応致しかねますので、予めご承知おきください。

また、既に進行中の団体交渉について、参加者を通知する例は、次のとおりです。

参加者を通知するとともに、

- 参加者が多くなりすぎて交渉が頓挫しないよう、組合員も同数程度とするよう求めること

- 組合側が要求してきた参加者について、参加を控えること

といった点についても必要に応じて記載をしておきます。

代表取締役 ○○○○

貴組合が○○年○月○日付労働組合結成通知書及び同日付団体交渉申入書によって申し入れのあった団体交渉に応じます。

当社の参加者は、社長○○○○、人事労務担当役員○○○○の2名を予定しています。

団体交渉の円滑な進行のため、貴組合におかれましても、同数程度の参加者に調整して頂けますようお願い致します。

なお、貴組合より、当社従業員○○○○の参加の要求がありましたが、応じることができません。

なお、その他の回答書の注意点は、下記の解説をご参照ください。

↓↓ 動画解説(約11分) ↓↓

労働組合側の参加者

最後に、対峙する相手方となる、労働組合側の参加者について解説しておきます。

労働組合側の参加者は、会社の社員と、加入した労働組合(もしくは上部団体)の組合員です。議題に関連する者だけでなく、一般の組合員が複数同席するケースが通常です。これらの組合員は、一見部外者に見えますが、労働組合に所属する者であるため同席を拒否することはできません。労働組合側の参加者を排除したり、団体交渉を拒んだりすると、団体交渉拒否の不当労働行為となるおそれがあります。

交渉を担当するのは、加入した労働組合(もしくは上部団体)の役職者が多く、団体交渉について豊富な経験を有し、労働法の知識に長けています。

労働組合側の参加者を理由に団体交渉を拒否することはできないのが原則です。

ただし、あまりに組合員の参加人数が多かったり、不規則発言で団体交渉の進行に支障が生じていたりするとき、団体交渉を中止するという判断をすべきケースがあります。このときには、団体交渉のルールや参加者の選定について話し合うところから再度始めることとなります。

団体交渉の相手方当事者となることの多い、合同労組(ユニオン)とはどのような団体なのかについては、下記解説でよく理解してくださいませ。

まとめ

今回は、団体交渉における会社側の参加者・担当者について解説しました。

社長、人事部長、弁護士等、よく参加者・担当者として選定される者がいますが、一方で、法律上、参加者についての厳格なルールはありません。そのため、誰を参加させるかは、戦略的な見地から、ケースに応じて決定する必要があります。一方で、「怖いから逃げたい」、「不快だから相手をしたくない」といった、戦略とはかけ離れた感情面の理由で団体交渉への参加を拒否すれば、団体交渉拒否の不当労働行為となり、責任追及を受けるおそれがあります。

弁護士が依頼をいただく時、団体交渉自体には参加せず後方支援のアドバイスに留める場合もありますが、団体交渉は当日の話し合いが重視される傾向にあるため、実際に同席し、席上で組合対応についての法的アドバイスを提供することを基本としています。

- 相手方のことを理解する

合同労組(ユニオン)とは?

誠実交渉義務とは - 団体交渉の申入れ時の対応

労働組合加入通知書・労働組合結成通知書の注意点

団体交渉申入書のチェックポイント - 会社側の事前準備と回答書作成

団体交渉の事前準備

会社側が回答書に書くべきこと - 参加者の選定と心構え

会社側の参加者・担当者は誰が適切か

参加する会社担当者の心構え

団体交渉に弁護士が参加・同席するメリット - 団体交渉当日の対応

団体交渉当日の進め方・話し方

やってはいけない禁止事項 - 団体交渉の解決までの流れ

解決までにかかる期間

団体交渉の打ち切り方 - その他

派遣先の団体交渉応諾義務