労働組合対策を正しく行うために、相手方となる労働組合とはどのような組織かについて知っておくと助けになります。

労働組合がどのような団体かは、労働組合法に定めがあります。労働組合法に定められた「労働組合」に該当しなければ、同法の保護を受けることができず、不当労働行為の救済を受けることができません。これに対し「労働組合」に該当すれば、不利益取扱い、団体交渉拒否、支配介入といった行為が、不当労働行為として違法になります。

そのため、団体交渉の申入れを受けたときは、まず初めに、「その団体が、労働組合法の『労働組合』の条件を満たしているか」を確認してください。

まとめ 団体交渉の対応を弁護士に依頼するメリット・依頼の流れと、弁護士費用

↓↓ 動画解説(約9分) ↓↓

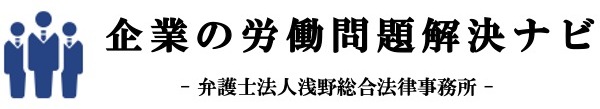

労働組合法の「労働組合」の条件

労働組合法による手厚い保護を受けるためには、同法が定める「労働組合」の条件を満たす必要があります。

労働組合法には、労働組合の定義について次の定めがあります。

労働組合法2条柱書

この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。

労働組合法(e-Gov法令検索)

つまり、わかりやすく説明すると、労働組合法によれば、同法に定義された「労働組合」と認められるためには、

- 労働者が主体となって組織していること

- 労働者が自主的に組織していること

- 労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的としていること

- 組合規約に必要なルールが定められていること(労働組合法5条)

という4つの条件を満たさなければなりません。

これら全ての条件を満たした労働組合のことを「法適合組合」と呼びます。

不当労働行為救済申立をするときや、法人登記時、労働協約の拡張適用を求めるとき等には、労働委員会による資格審査を受け、労働組合法の「労働組合」の条件を満たしていることを確認される必要があります。

なお、労働組合法上の「労働組合」としての保護を受け、労働委員会で不当労働行為救済申立をするためには、必要事項を記載した組合規約を、労働委員会に提出し、資格審査を受けなければなりません。

規約に記載すべき項目は、次の事項とされています(労働組合法5条)

・組合の名称

・組合事務所の所在地

・組合員が差別を受けず、均等な取扱いを受ける権利を有すること

・人種、宗教、性別、門地又は身分によって組合員資格を奪われないこと

・役員が組合員(又は代議員)の直接無記名投票で選挙されること

・総会が少なくとも毎年一回開催されること

・会計監査人(公認会計士等の資格者)による会計報告が、毎年一回組合員に公表されること

・ストライキが組合員(又は代議員)の直接無記名投票による過半数の決定を要すること

・規約の改正には組合員(又は代議員)の直接無記名東京による過半数の支持を要すること

なお、最近の集団的労使紛争は、合同労組(ユニオン)が主体となることがほとんどです。合同労組(ユニオン)も、上記条件を満たす限り労働組合であることに変わりありません。

労働組合法の「労働組合」の条件を満たさない組合とは

前章に解説した労働組合法の「労働組合」の条件を満たさなくても、組織化すること自体が否定されるわけではありません。労働者は、憲法によって団結権を保証され、組織を作って会社と対抗することが許されているからです。ただし、労働組合法の要件を満たさない場合には、労働組合法に定められた民事免責、刑事免責、不当労働行為の救済といった権利保障が与えられません。

労働組合法の「労働組合」の条件を満たさない組合とはどのような場合かについて解説します。

自主性不備組合

自主性を欠く団体は、労働組合法上の「労働組合」とは認められません。

自主性を欠く団体とは、例えば、次のものです。

- 社長の指示に従って組織された団体

- 会社から、労働組合法上許されない経費援助を受けている団体

- 使用者の利益代表者が参加している団体

使用者の利益代表者については次章に解説するとおり、いわゆる「会社側」の人間にあたるため、それらの人が加入していると労働組合の自主独立性が侵害され、労働者の利益とならないため、労働組合法の「労働組合」とは認められません。

規約不備組合

規約不備組合は、その名のとおり、労働組合法の条件となる組合規約が存在しない団体です。規約不備組合もまた、労働組合法の「労働組合」とは認められず、同法の保護を受けられません。

ただし、団体交渉等の段階で規約が存在していなかったとしても、労働委員会に不当労働行為救済申立をするときの資格審査時に組合規約が存在していれば、労働委員会の手続きに参加できるものとされています。

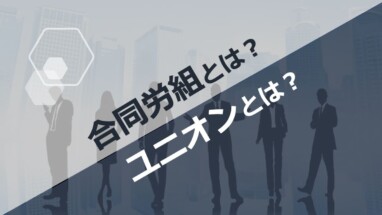

労働組合が満たしてはならない条件

労働組合に与えられる労働組合法の手厚い保護は、労働者のために労働問題を解決する団体に特別に与えられたものです。そのため、労働組合法の保護を受ける「労働組合」は、次の条件を満たしてはなりません。

会社の経費援助を受けてはならない

労働組合法にいう「労働組合」の運営は自主的に行われなければならず、会社の影響を受けることは許されません。そのため、会社から経費の援助を受けている団体は、労働組合法の保護を受けることができません。

この点で、会社側の立場においても、経費援助その他の利益を労働組合に与えることは、組合をコントロールしようとする行為であるとして、支配介入の不当労働行為に該当し、違法です。

なお、業務時間中の組合活動、団体交渉時間を有給とすること、最小限の組合事務所の貸与、チェックオフ等、一定の便宜供与については例外的に許されていますが、いずれも会社の許可が必要であり、会社はこれらを認めなければならない義務はありません。便宜供与を求められたときの対応は、次の解説をご参照ください。

団体の目的による制限

労働組合法の「労働組合」は、労働条件の維持改善等を目的としていなければなりません。これ以外の目的を主要なものとする団体は、同法の「労働組合」とは認められません。

例えば、次のような目的を持つ団体は、労働条件の維持改善等を目的とはしていないと判断される可能性があります。

- 政治活動

- 社会活動

- 福利厚生事業

- 共済事業

沢の町モータープール事件(最高裁昭和37年5月24日判決)は、選挙を通じて労働条件の向上を目指すビラをまく行為が、主として政治活動目的であり、政党な組合活動ではないと判断しました。

ただし、裁判例には、政治活動が目的でも、労働条件の維持改善その他の経済的地位の向上を目指して行うもので、それが所属組合の自主的、民主的運営を志向する意思表明だと評価できるとき、労働組合法の保護を受けることができると判断したものがあります。例えば、労働法の改正を目的とした政治活動、政党や候補者の支援等がこれにあたります。

使用者の利益代表者は参加してはならない

労働組合法にいう「労働組合」を構成する組合員の範囲は、同法に定義される「労働者」でなければならず、使用者の利益代表者が加わることは許されません(なお、形式上は業務委託、フリーランス、個人事業主でも、使用従属性が認められるときは「労働者」であり、組合に加入できます)。

労働組合法の「労働組合」であるためには、使用者の利益代表者は参加してはなりません。使用者の利益代表者は、いわば「会社側」の人間であり、労働者が主体となって自主的に組織したものではなくなってしまうからです。

使用者の利益代表者とは、例えば次の者です。

- 役員(取締役、監査役、理事等)

- 人事権を有する管理職

- 人事部門、労務部門を統括する役職者

- 社長秘書、警備の守衛等、重大な企業秘密に接する者

なお、使用者の利益代表者にあたるかどうかは、形式ではなく実質で判断しますから、会社が管理職扱いしているからといって労働組合に加入してはならないわけではありません。この点は次の解説で詳述していますのでご参照ください。

労働組合が「過半数組合(多数組合)」になるための条件

最後に、労働組合の条件と関連して、「過半数組合(多数組合)になるための条件について解説しておきます。

労働組合の人数は少数でも構わず、2人以上の労働者が組織すれば、労働組合となります。とはいえ、労働者が多数加入していた方が影響力が大きく、ある事業場の過半数の労働者が加入した組合は「過半数組合(多数組合)」と呼ばれ、法律上の重要な役割を担ったり、強い保護を受けたりすることができます。

過半数組合の役割には、次のものがあります。

- 労働基準法上の労使協定(36協定等)の締結当事者となることができる

- 就業規則を作成、変更する際の意見聴取者となる

過半数組合(多数組合)となるための条件は、事業場単位で、全労働者の過半数がその組合に加入していることです。この計算の際には、前章で解説した使用者の利益代表者は含めませんが、社員であれば雇用形態を問わず、アルバイト、パート、契約社員、嘱託社員等の非正規労働者も含みます。

社内の組合に限らず、合同労組(ユニオン)の支部等の名称だったとしても、その組合に社内の多くの社員が参加していたとき、過半数組合(多数組合)となってしまっているおそれがあります。特に、複数名の社員から団体交渉を申し入れられた際には、相手となる組合が過半数組合(多数組合)でないかどうかの確認が必要となります。

まとめ

今回は、労働組合対策をする上で大前提となる「労働組合とはどのような組織か」という点について、労働組合法の観点から解説しました。団体交渉を求めてくる団体の中には、労働組合法上の「労働組合」の要件を満たしていない組織もありますが、そのような団体は、団体交渉拒否の不当労働行為について、救済命令を求めることができません。

労働組合法による救済、保護は強力であるため、これを受けるにふさわしい組織を備えるため、労働組合となるための条件を満たさなければなりません。条件を満たしているとき、団体交渉等に応じなければなりません。

当事務所の組合対策サポート

弁護士法人浅野総合法律事務所では、企業の労働問題解決を数多くサポートし、組合対策を得意としています。

労働組合が社内に結成されてしまったときや、労働者の加入した社外の合同労組(ユニオン)から団体交渉を受けたとき、それらが労働組合法上の条件を満たしているかを調べ、会社側の適切な対応を選択する必要があります。判断に迷うときは、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

組合対策のよくある質問

- 労働組合法の「労働組合」の条件はどのようなものですか?

-

労働組合は、社員が主体となって自主的に、会社から独立した組織でなければなりません。要件を満たさないと、労働組合法の保護を受けられません。もっと詳しく知りたい方は「労働組合法の『労働組合』の条件」をご覧ください。

- 労働組合が満たしてはいけない条件はありますか?

-

労働組合法の保護を受けるためには、会社から経費援助を受けてはならず、使用者の利益代表者、つまり、いわゆる「会社側の人間」を加入させてはなりません。もっと詳しく知りたい方は「労働組合が満たしてはならない条件」をご覧ください。