付加金に関する基礎知識と、未払残業代請求の労働審判のケースで、付加金を請求されたときの適切な対応を解説します。

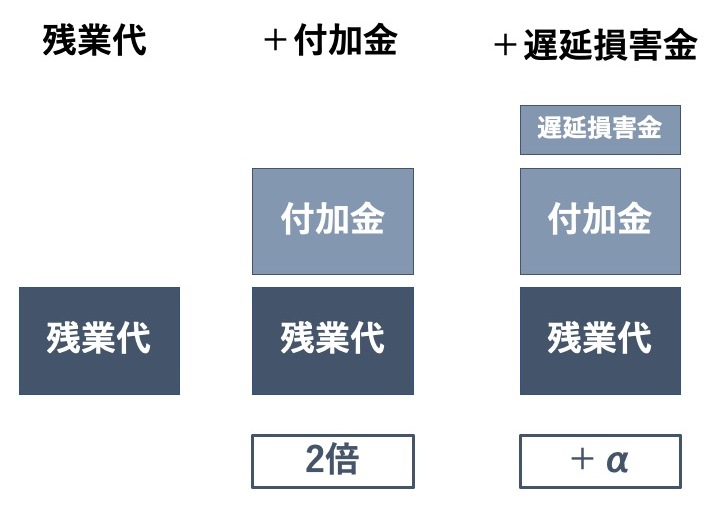

労働審判で残業代を請求されたとき、相当高額な請求に驚いてしまうことがあります。更には、付加金・遅延損害金を支払うよう求められることも少なくありません。付加金・遅延損害金は、未払いへのペナルティであり、特に付加金が満額認められてしまうと、支払額は最大で2倍にふくらむリスクがあります。

ただし、付加金は、訴訟における裁判所の命令によって認められるため、労働審判の段階で払う必要はありません。内容証明の通知書や労働審判申立書に付加金が書かれているのは、異議申立てや24条終了によって労働審判が訴訟に移行したときに備えて念のためのもので、いますぐに付加金が認められることはありません。

未払残業代をめぐるトラブルにおいて、付加金等の制裁を回避し、できる限り合理的な解決を得るためには、早期解決が重要なポイントです。

まとめ 労働審判の会社側の対応を弁護士に依頼するメリットと、手続き・解決の流れ

↓↓ 動画解説(約12分) ↓↓

付加金とは

付加金とは、法律上会社に支払い義務のある金銭を、社員に対して支払っていなかったとき、未払額と同額を付け加えて支払うことを命じられる制度です。「付加」して、つまり、付け加えて支払う金銭を意味しているため、未払いがあったときに制裁として、本体に加えて更に支払いをしなければなりません。

付加金の支払根拠は、労働基準法114条に次のとおり定められています。

労働基準法114条

裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第6項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から5年以内にしなければならない。

労働基準法(e-Gov法令検索)

※なお、同法143条2項で、114条但書の「5年」とあるのは当面の間「3年」とすることが定められています。

以下では、付加金の基本知識について順に解説していきます。

↓↓ クリックで移動 ↓↓

付加金の対象となる賃金

付加金の支払いを命じられるのは、労働基準法において会社に支払義務があると定められた一定の賃金に限られます。裁判所が、会社に対して付加金の支払いを命じることのできる未払賃金とは、次のものです。

- 解雇予告手当(労働基準法20条)

- 休業手当(労働基準法26条)

- 割増賃金(時間外・深夜・休日)(労働基準法37条)

- 有給休暇期間の賃金(労働基準法39条6項)

これらの賃金は、労働基準法に定められたもののなかでも重要性が高く、付加金による厳しい制裁に向いていると考えられているからです。このうち、「割増賃金」というのが、いわゆる未払残業代に相当します。

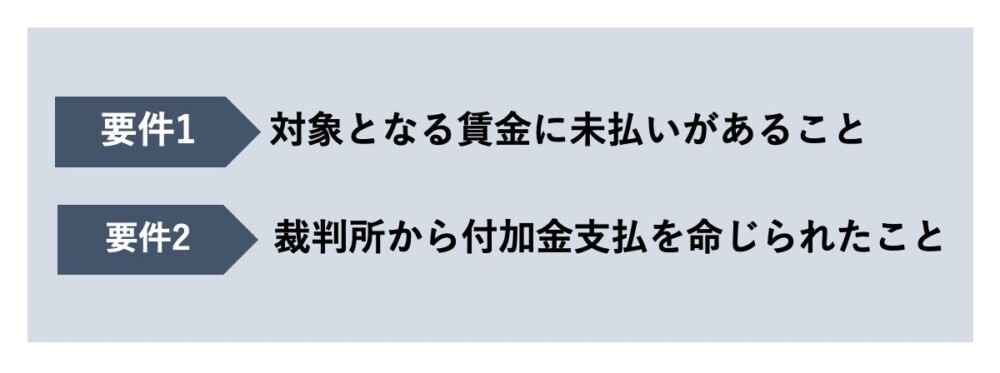

付加金の要件

付加金の支払いは、裁判所の命令があって初めて生じます。つまり、付加金の要件として、次の2点を満たさなければ、会社側は付加金を支払う義務を負いません。

- 付加金の対象となる賃金に未払いがあること

- 付加金の支払いを裁判所に命じられたこと

このとき、「裁判所」というのは訴訟のことを意味しており、労働審判を行う労働審判委員会は「裁判所」に含まれません。つまり、労働審判段階では、付加金の支払いを命じられることはありません。

また、訴訟においても、付加金の支払いを命じるかどうかは裁判所の裁量に任されており、必ず支払いを命じなければならないわけではありません。交渉態度が不誠実であったり違反の程度が悪質であったりといった、制裁の必要性が高い場合にはじめて、裁判所は付加金を命令します。

付加金の金額

訴訟で、裁判所によって付加金の支払いが命じられるとき、その金額は、未払額と同額を上限とします。つまり、最大で、未払額と同額まで、付加金を支払うよう命じることができるのです。そのため、最大の支払い命令が下ると、未払額とともにそれと同額の付加金を支払わなければならず、会社が支払うべき金額は2倍となり、強力な制裁として機能します。

なお、付加金の金額についても支払いを命じる裁判所の裁量に任されています。つまり、最大で未払額と同額を上限として命じることができるわけですが、それより低い額の付加金支払いが命じられることもあります。

付加金の除斥期間

付加金は、一定の期間が過ぎると請求することができません。

当初は、この期間は2年間とされていましたが、2020年4月施行の改正民法の影響で延長され、3年間とされています(なお、労働基準法114条但書の条文上は5年とされていますが、同法143条2項にて、当面の間は3年間とされる。あわせて、記録の保存期間、賃金請求権の時効も改正あり)。

| 改正前 | 改正後 | |

|---|---|---|

| 賃金請求権の時効 | 2年 | 5年 (当面3年) |

| 記録の保存期間 | 3年 | 5年 (当面3年) |

| 付加金の請求期間 | 2年 | 5年 (当面3年) |

この期間は、法律上「除斥期間」とされており、催告や時効中断が認められていない分、消滅時効よりも強力な制度です。消滅時効であれば、内容証明の通知書を送付して催告を行って時効を猶予し、催告後6ヶ月以内に訴訟提起すれば時効を中断することができますが、除斥期間はこのような猶予や中断が許されず、期間の経過によって当然に権利が消滅します。

付加金の支払いが命じられるケースとは

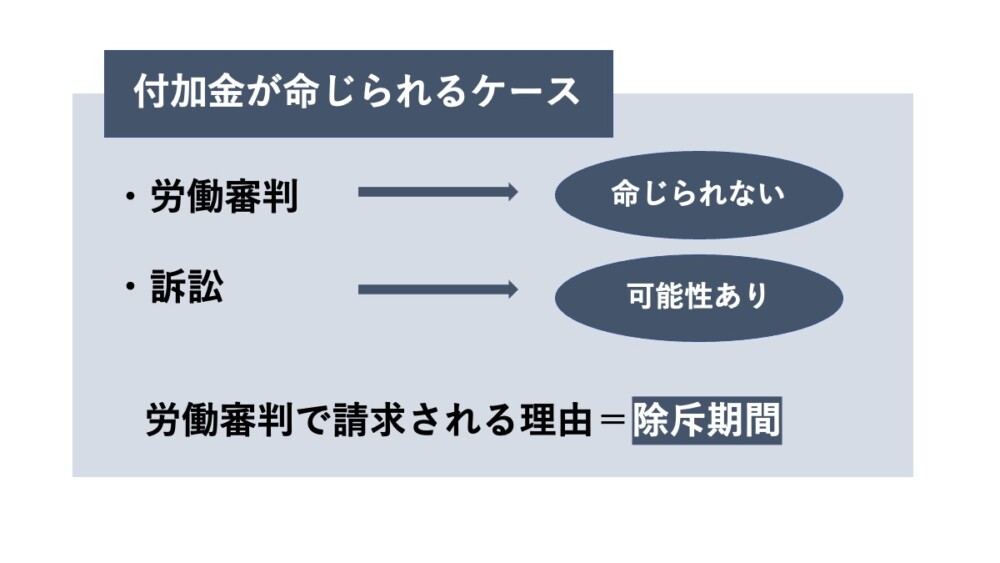

以上のことから、法律の条文からして、労働審判で付加金を命じられることはなく、労働審判申立書に付加金の記載があったとしてもあわてる必要はありません。たとえ労働者側から労働審判で付加金を請求されたとしても、裁判所の命令が下せないため、付加金を支払う義務を負うことはないからです。

そこで次に、企業側の視点で、付加金の支払いが命じられてしまうケースと、労働審判で請求されてしまう理由について解説します。

労働審判で付加金の支払いを命じられることはない

労働審判で付加金の支払いが命じられることはありません。前章で解説したとおり、労働基準法114条で、付加金は「裁判所」の命令があってはじめて支払う必要があるところ、この「裁判所」に労働審判委員会は含まれないからです。

労働審判委員会には、「審判官」という名称で裁判官がその判断に加わりますが、訴訟におけるものとは別物と考えられているからです。

したがって、労働審判では付加金を支払う必要はまだないため、焦る必要はありません。なお、付加金を支払わなくてもよいとはいえ、未払残業代請求の労働審判では、支払うべき残業代の金額を減額するため、会社側に有利な反論を徹底して行う必要があります。

訴訟で付加金の支払いを命じられるケース

これに対し、訴訟では、裁判所から付加金の支払いを命じられてしまうことがあります。このとき、前章でも説明したとおり、付加金支払いを命じるかどうか、命じるとしていくらの付加金と定めるか、といった点は裁判所の裁量に任されています。そのため、未払賃金の額や悪質性、交渉態度の誠実さ等の事情を加味して、裁判所が決めることとなります。

なお、付加金の支払いが判決で命じられたとしても、実際に付加金を支払わなければならないのは判決確定後です。そのため、第一審の判決で付加金が命じられても、その後に控訴して争ったり、和解したりすれば、結果的に付加金を支払わなくても済むようになります。

労働審判で付加金の請求がなされる理由

労働審判では付加金の支払いを命じられることがないわけですが、労働者側からは、労働審判段階から付加金の請求をされるのが実務では通例です。そのため、労働審判申立書の「申立ての趣旨」のところには、付加金に関する記載があることが通常です。

労働審判で付加金を請求されるのは、付加金には3年間という除斥期間が定められており、この期間を超えると請求できなくなってしまうからです。

この点、労働審判では、いずれかの当事者が異議申立てをすると自動的に訴訟に移行しますが、その場合には、労働審判申立時に訴訟提起があったものとみなされます。つまり、労働審判段階で付加金の請求をしておけば、訴訟提起時に付加金の除斥期間3年を超えてしまっていたとしても、付加金を請求することができるわけです。

以上のことから、労働審判段階では付加金の支払いが命じられることはありませんが、請求は労働審判段階からされるのが実務では通常です。

労働審判で付加金請求されたときの会社側の適切な対応

最後に、未払残業代請求等の労働審判で付加金を請求されてしまったとき、会社側の立場で、できる限り支払額を減らすための適切な対応について解説します。

なお、会社側の事前準備は、労働審判の第1回期日までにすべて完了しておく必要があるところ、会社側では労働審判を申し立てるタイミングをコントロールできず受け身になりがちなため、特にスピーディな準備が重要です。

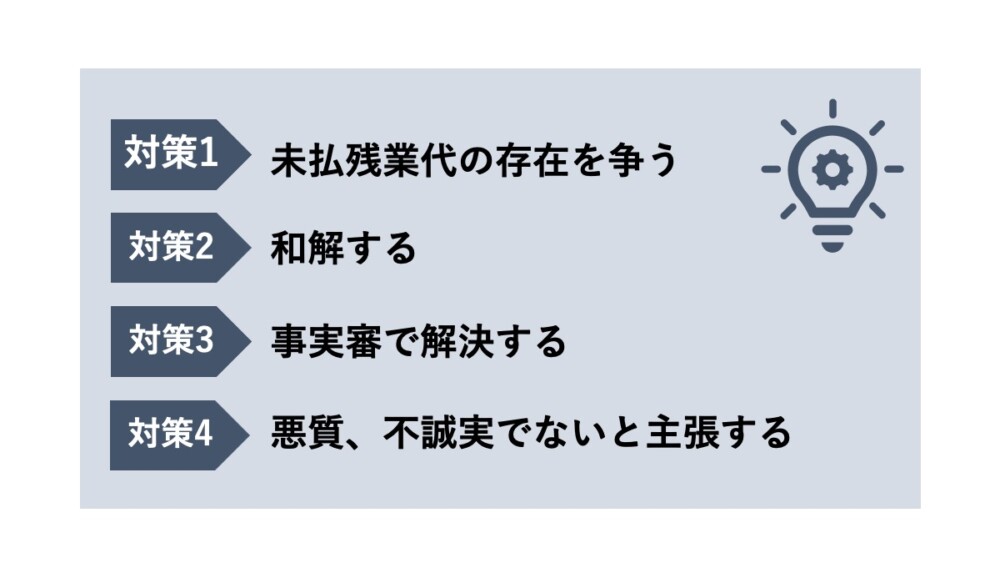

未払残業代の存在を争う

まず、未払残業代請求の労働審判が申し立てられてしまったとき、付加金の支払いよりも先に、本体である残業代請求についてしっかり反論をしておくことが重要です。

当然ながら、未払額が存在しなければ付加金を命じられることもありませんし、未払額が低額であるほど付加金の上限額も低額となります。そこで、残業代の支払義務が存在しないことを主張し、労働者の申立てに反論していくのが第一の対応策です。

和解する

未払残業代の支払義務が全くないとはいえないものの、労働者側の請求は不当に過大だというケースもあります。このようなとき、会社側としては十分に反論した上で、請求額から一定の減額をしてもらって和解をすることが、早期解決につながります。

労働審判内で和解ができれば、付加金の支払いを命じられることはありません。実務では、労働審判内で和解をするときには、付加金までは和解内容とはしないことが一般的です。労働者側にとっても、早期解決して紛争コストを削減できることにはメリットがあり、金額にもよりますが和解が成立する可能性は高いです。

事実審の口頭弁論終結時までに解決する

労働審判内で和解・調停がまとまらないときには、労働審判委員会は「労働審判」という最終決定を下します。前章で解説したとおり、労働審判委員会には付加金支払いを命じる権限がないため、労働審判では付加金の支払いは命じられません。

労働審判に従って未払残業代を支払えば、これで事件終了となり、付加金を支払う必要はありません。そのため、異議申立てをして争う経済的合理性があるかどうか、付加金の点も含めが慎重な検討を要します。

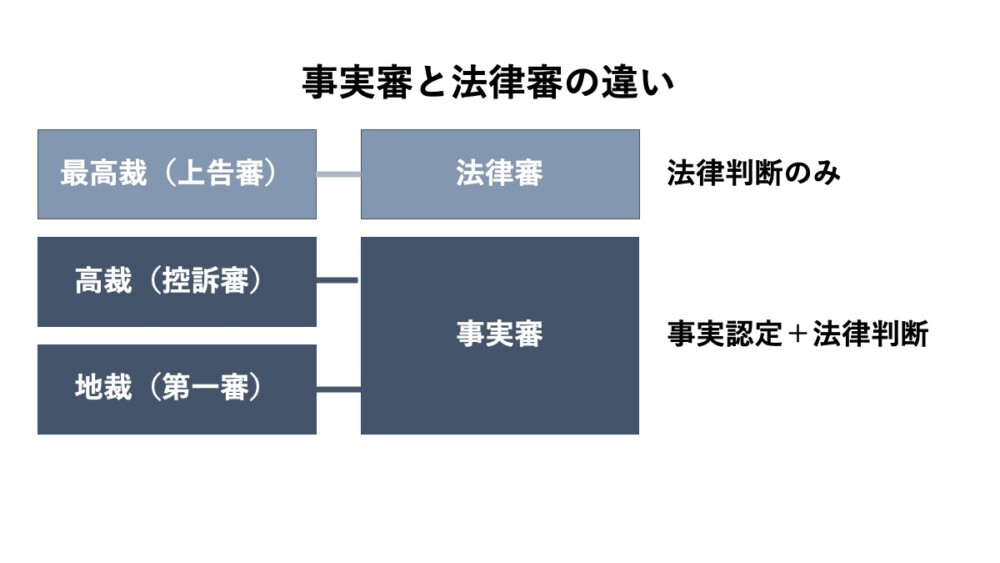

労働審判に従うことができないとき、2週間以内に異議申立てすれば自動的に訴訟に移行します。この場合でも、事実審の口頭弁論終結時(控訴審の審理終結時のことです)までに未払額を支払えば、付加金を命じる判決が確定することはなく、付加金を支払う必要はありません。

日本の裁判所では「三審制」が採用され、地方裁判所で第一審、高等裁判所で控訴審、最高裁で上告審が行われます。このうち、地裁(第一審)、高裁(控訴審)は事実審といって事実認定と法律判断の双方を行い、最高裁(上告審)では法律判断のみを行い事実に関する争いはできません。

悪質、不誠実でないことを主張する

付加金の支払いを命じるかどうか、いくらの付加金を命じるかといった点は、裁判所の裁量とされています。つまり、未払残業代等が存在したとしても、裁判所は付加金の支払いを命じないこともできます。

裁判所の判断は、会社側(企業側)の交渉態度が不誠実であったり、残業代未払の悪質性の程度が大きかったりするときに付加金を支払うべきという方向に傾きます。付加金は、これら会社の不誠実さ、悪質さに対する制裁という意味があるからです。

会社側(企業側)としては、未払残業代が存在しないことを主張して争うとしても、労働者からの要求があったとき誠実な話し合いには応じていること、違法性は軽微であり、悪質ではないと主張し、付加金を命じられてしまう事態を回避することができます。

まとめ

今回の解説では、労働審判において、未払残業代請求とともに付加金を請求されたとき、どのように対応したらよいかについて解説しました。

労働審判では付加金の支払い命令はされないものの、労働審判における早期円満な解決ができないとき、訴訟に移行する等問題がさらに発展し、付加金による制裁を受けてしまうおそれがあります。企業側で労働審判による残業代請求に対応するときは、早期解決のため的確な対応を要します。

当事務所の労働審判サポート

弁護士法人浅野総合法律事務所では、企業の労働問題解決をしっかりサポートするための研鑽を積んでおります。中でも、労働審判対応に強い事務所です。

会社側の立場で、残業代請求をされたときは、残念ながらこれまでの労務管理が不十分だった可能性があります。残業代請求を拒否し、できるだけ支払う金額を減額するため、労働審判対応について弁護士にお任せいただくことが有効です。

付加金についてよくある質問

- 付加金とはどのようなものですか?

-

付加金は、会社が労働基準法に定められた残業代をはじめとする賃金に未払いがあるとき、裁判所の命令によって支払いが命じられる制裁のことです。要件、金額や除斥期間等について詳しくは「付加金とは」をご覧ください。

- 労働審判で、付加金を請求されたら、会社はどう対応すべきですか?

-

付加金は、訴訟で命じられるのが原則で、労働審判段階で支払うことはありませんが、除斥期間に配慮し、労働審判段階から請求されるのが通例です。未払残業代について反論するとともに、和解による早期解決を目指すべきです。もっと詳しく知りたい方は「労働審判で付加金請求されたときの会社側の対応」をご覧ください。