本解説では、会社と社員の労働問題に関する争いのうち、個別労使紛争を解決する手段としてよく利用される「労働審判」と「あっせん」の違いを解説し、それぞれ、会社側の適切な対応について説明します。

個別労使紛争を解決する手段のうち、よく利用されるものには、

といったものがあり、どの手段を選択するかは労働者側が決定します。会社側にとっては、いずれの方法が選択されるかによって、その労働問題を取り巻く紛争の状況が一変します。なお、最近では合同労組(ユニオン)による団体交渉が、個別労使紛争の解決機能を持つようになっています。

労働審判とあっせんはよく似た制度ですが、いくつかの重要な違いがあります。適切な対応が異なる可能性があるため、臨機応変に検討しなければなりません。最近では、労働審判の解決力がとても高いことが証明され、労働者側において労働審判による解決が選択されるケースが急増しています。

↓↓ クリックで移動 ↓↓

なお、労働審判対応について深く知りたい方は、次のまとめ解説をご覧ください。

まとめ 労働審判の会社側の対応を弁護士に依頼するメリットと、手続き・解決の流れ

↓↓ 解説動画(約10分) ↓↓

あっせんの特徴

あっせんは、会社側(企業側)と社員との間で労働トラブルが生じているとき、その問題を話し合いによって解決するための制度です。例えば、あっせんで取り扱われる労使間の問題は、賃金(未払残業代請求・退職金請求等)、不当解雇、昇給昇格、出向・配転といった労働条件に関する様々なトラブルがあり、特に制限はありません。

なお、統計資料によれば、あっせんで解決された労働問題のうち多いのは、退職(1位、14.5%)、職場の嫌がらせ(2位、10.9%)、解雇(3位、10.7%)となっています(東京都産業労働局「令和元年度労働相談及びあっせんの状況」)。いずれも、当事者同士の話し合いで解決できるならそれに越したことはありません。

ここでは、あっせんの特徴について、

といったポイントに分けて解説します。

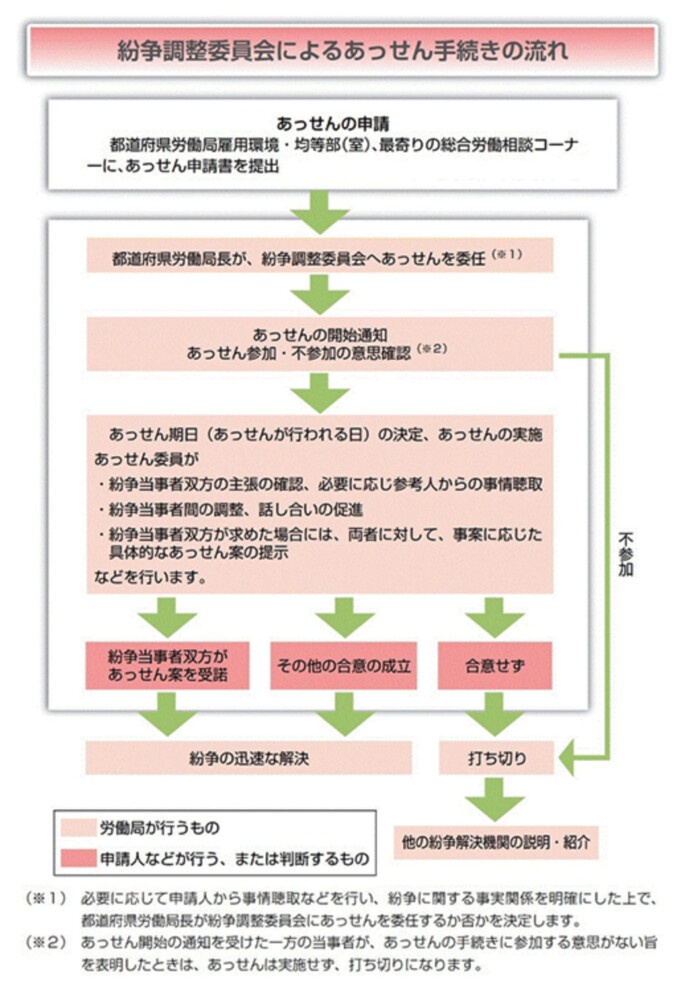

あっせんを行う機関

あっせんを行う機関には、主に次の2種類があります。

- 都道府県労働委員会で行われるあっせん

- 労働局の紛争調整委員会で行われるあっせん

いずれも中立的な機関が間に入って紛争を調整する機能をもっています。単に「あっせん」と呼ばれるとき、混同しないように注意してください。弁護士に相談するときは、あっせんが申し立てられた機関名を伝えるか、もしくは、あっせん申立書等、送付されてきた書類を持参するとよいでしょう。

あっせんでは、労働問題の専門家であるあっせん委員が、労使間の交渉を仲裁することで、円満な和解成立に向けた手助けをしてもらえます。問題社員を解雇したケースなどのように労使が決定的に決裂した場合をはじめ、労使間で直接連絡をとって話し合うことが困難な場合に、あっせんが利用されます。

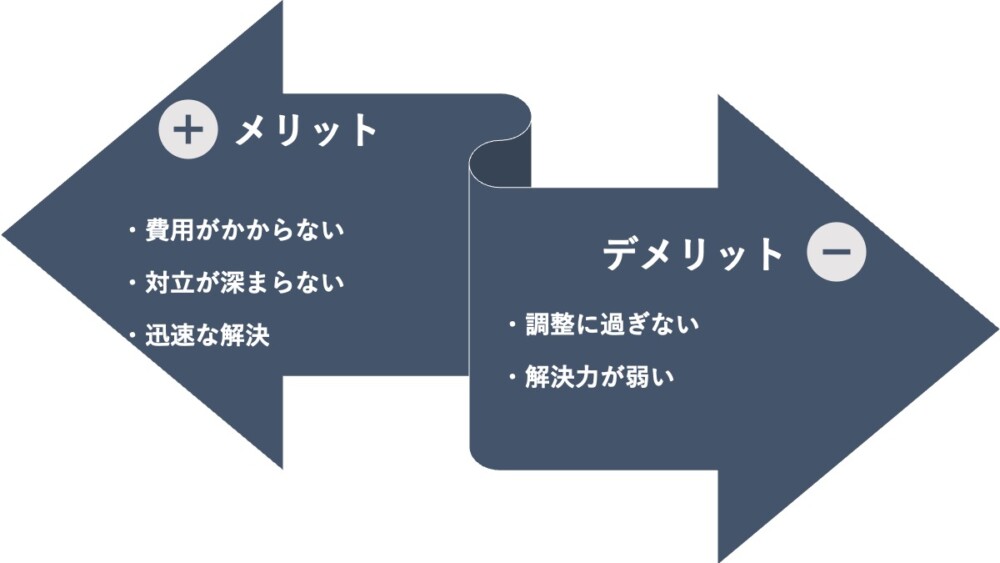

あっせんのメリット・デメリット

メリット

あっせんの方法を選択し、労働問題を解決することは、主に労働者側にとって大きなメリットとなります。つまり、紛争解決手段を選択するのは労働者側であるため、労働者側にメリットがある場合にあっせんが利用されているわけです。

あっせんは、労働委員会、労働局のいずれの場合も費用が低額(もしくは不要)というメリットがあります。手続きが簡易なため、社員側では弁護士を依頼しないことが多く、弁護士費用の節約にもなります。あっせんでは、短期間のうちに、専門家を交えた合理的な解決策を提案してもらうことができるメリットもあります。

なお、基本的にはあっせんは、話し合いで解決する制度ですが、中立的な行政機関を説得するために、証拠はあったほうがより良いといえます。

総じて、あっせんは社員が自分1人で労働問題を解決するとき利用されることの多い制度です。短期間で、かつ、それほど敵対的にならずに労働問題を解決できる点は、企業側にとってもメリットとなります。

デメリット

あっせんは、専門家をあっせん委員として加え、当事者間の交渉を仲介してもらう制度です。そのため、あっせんにおけるあっせん委員に役割はあくまでも「当事者間の調整」と「話し合いの促進」に過ぎません。

話し合いによる解決の余地があるとき、あっせん案を提示して歩み寄りを求め、双方が合意するときにはあっせんによる解決が可能です。しかし、労使間で話し合いによる解決の余地が皆無なとき、あっせんの解決力が低いというデメリットが露呈します。

労使いずれも譲歩をしないときや、会社側に参加する意味がないほど不当な要求が突きつけられた例では、あっせんに応じることにはデメリットしかありません。このとき、中立的な行政機関といえども、その制度趣旨からして強い説得をしたりどちらかに厳しい判断を下したりすることはありません。

あっせんによる解決

あっせんにおける労使の協議によって、労働問題の解決について合意ができたときは、あっせん委員が提示したあっせん案を会社側が受諾します。受諾されたあっせん案は、民法上の和解と同様の効力を有するものとされています。

ただし、あっせんの中では、相互の譲歩によって解決可能性がおよそないとき、あっせん委員が強制的に判断を下すわけではありません。あっせん案についてもあくまでも提案であり、これを受諾することが会社側に強制されるわけでもありません。

あっせんへの会社側の適切な対応

次に、労働者側からあっせんを申し立てられてしまったとき、企業側のとるべき対応について解説します。

前章で解説したとおり、あっせんに参加するかどうかは任意であり、会社側としてはあっせんには参加しないという選択も可能です。また、仮にあっせんに参加したとしても、あっせん案を受諾しなければならないわけでもありません(受諾しなければ、あっせんは不成立で終了します)。

とはいえ、労働問題が小さいうちにあっせんで解決し、全社的な大きなトラブルとなることを未然に防止することができる場合もあるため、あっせんに不参加もしくはあっせん案を受諾しないという判断をするかどうかは、慎重な検討が必要です。

会社側の3つの対応と判断基準

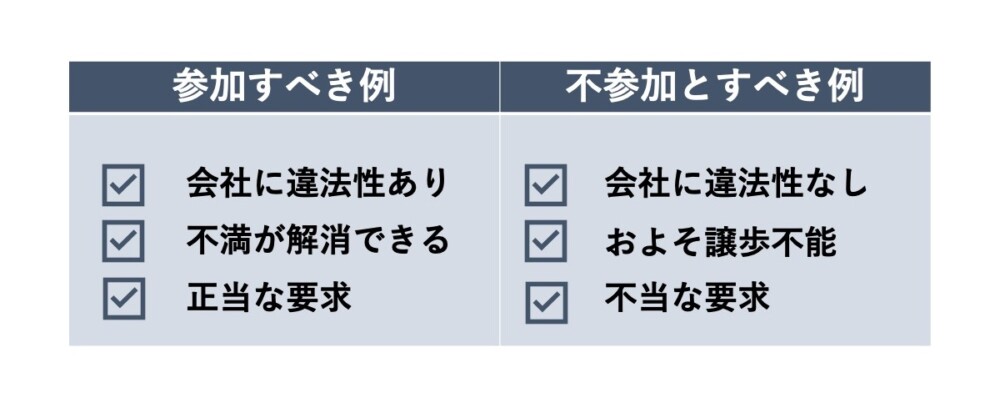

あっせんに参加して話し合いをするか、あっせんに不参加とするかは企業側の自由です。欠席してもペナルティは特になく、あっせんが打ち切りになるだけです。

そのため、あっせんに対する会社側の対応としては次の3つがあります。

- あっせんに参加しない(不参加)

- あっせんに参加するが、あっせん案は受諾しない(不成立)

- あっせん案を受諾して解決する

あっせんを打ち切りにできたとしても、明らかに会社に違法性があるときや、労働者の不平不満が解消されないとき、労働審判・訴訟といった更に協力な解決手段に発展するおそれがありますから、あっせんを拒否するだけでは根本的な解決にならないおそれがあります。そのため、あっせんを拒否するか判断するにあたっては、労働審判等より強力な解決手段に移行したとき、会社が勝つことができるのか、結論の見通しが必要となります。

また、必ずしも会社に不利ではない労働問題のケースでも、とりあえずあっせんに参加して話し合うことで、労働審判・訴訟等に対応するコストを削減でき、社員の不満を解消して穏便に解決できる場合もありますから、安易に不参加とすべきではありません。

「あっせん」に参加をしても、「あっせん案の受諾はしない」という道もある以上、「とりあえず『あっせん』には参加する」という選択も一理あります。

あっせん不参加としたときの流れ

では、社員側のあっせん申請に対し、会社側が応じず、あっせんの不参加を選択したとき、どのような流れになるのかについて解説します。

会社側(企業側)が「あっせん」に不参加という対応をした場合には、あっせんは不成立となり終了します。この場合には、あっせん手続きによっては労働問題が解決できなかったことになります。

社員側が、会社の違法性を確信しているときや、不平不満が強く感情的対立が深いケース等では、労働審判、訴訟等のより強力な解決手段に発展するおそれがあります。なお、これらの手段を利用するためには通常、弁護士への依頼が必要となり、費用や手間もあっせんより多くかかるため、ここで社員側があきらめてくれる場合には、これ以上の争いをストップすることができます。

あっせん不成立としたときの流れ

仮に、あっせんへの参加に応じたとしても、あっせん案が会社側にとって著しく不利なものであったり、法的に正しい解決ではなかったり、過大な譲歩を求められたりしたときには、あっせん案を受諾しないことができます。

あっせん委員の示すあっせん案によっては労使間の合意が成立しなかったときには、あっせんは不成立となり終了します。

なお、あっせん打ち切りの通知を労働者側が受領してから30日以内に訴訟を提起したときには、あっせん申請の日に訴訟が定期されたものとみなされます。この点で、あっせん申請には消滅時効を中断する効果があります。

あっせんに応じないと会社側が不利になるケース

あっせんを申請する労働者の多くは、あっせんが不成立となったときには労働審判や訴訟に進むことを見越して方針検討していることがあります。特に、労働者側に弁護士がついていたときは、あっせんに応じなかったからといって争いが終了するとは到底考えられません。

あっせんを拒否したところで労働審判、訴訟になることが予想でき、かつ、法的には労働者側の請求が認められる可能性が高いという事案では、あっせんによって柔軟に解決するほうが、会社側にとってもメリットとなるといえます。このようなときにあっせんに応じず、無視ないし放置しておくと不利になる可能性が高いです。

このとき、労働審判や訴訟で社員側の請求が認められるだけでなく、その紛争コストが余計にかかる上、あっせんを拒否した交渉態度は不誠実だという印象が生まれてしまいます。特に、労働審判では「申立てに至った経緯」を主張することとなっており、不誠実な会社だという印象が労働者側からことさらに強調され、裁判所の心証に影響を与えるおそれがあります。

これに対し、あっせんであれば、詳細な事実関係の審理はあまり行わずに判断を下すことから、労働審判に比べて、解決金の水準も低く済む傾向にあります。

労働審判への対応(「あっせん」との比較)

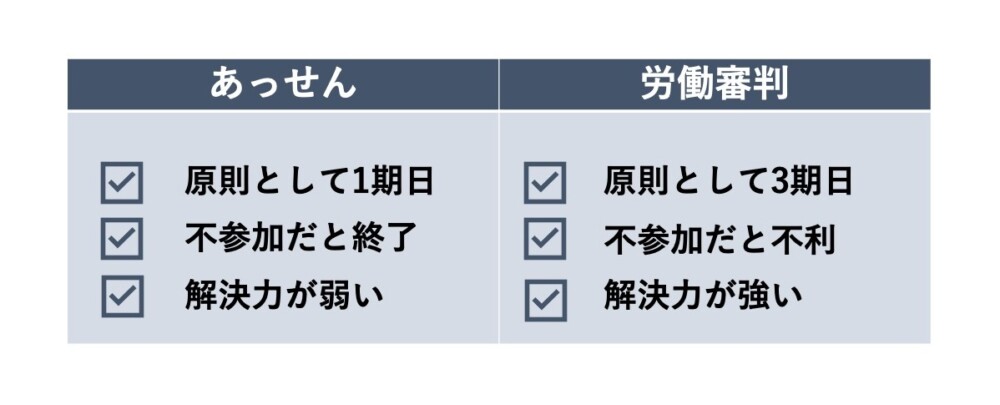

労働審判は、あっせんと訴訟との中間的な制度です。

労働審判では、訴訟ほどには審理に時間をかけないことから、訴訟よりは解決までの機関が短期間で終わります。労働関係の訴訟が半年〜1年半程度かかるのに対して、労働審判は、3日以内の期日で終了するものとされ、平均審理期間は70日程度です。

あっせんと比べると、労働審判では「労働審判」という最終結論が下される点で、あっせんのように解決力が脆弱ではありません。不参加としたり、まともな反論をしなかったりすれば、あっせんでは不成立で終わるところ、労働審判では会社の負けとなってしまいます。

以上のことから、労働審判は、労働者側にとって、簡易かつ迅速に、柔軟な解決を実現できる制度として、使い勝手のよい解決手段としての利用が急増しています。

あっせんと労働審判の違い

労働審判は、訴訟との比較では、より短期間で迅速に解決が可能です。具体的には、原則として3回以内の期日で結審(平均審理期間約70日程度)で解決します。あっせんとの比較でいうと、労働審判では、まずは調停によって話し合いがされるため、労使間の協議をないがしろにして裁判所が強制的に決める制度ではありません。

話し合いが合意に至らなかった場合に初めて、労働審判委員会がその心証に基づいて「労働審判」という強制的な判断を下します。話し合いの後に強制的な判断が控えていることから、労働審判は強力な解決力を併せ持っています。

労働審判では、出頭命令に従わない場合には5万円以下の罰金が科されます。また、不利な労働審判を下されるという点で、会社側(企業側)にとって、あっせんのように不参加は選択できません。

労働審判への適切な対応

労働審判を申し立てられたとき、これに参加しなければ会社側(企業側)にとって不利な内容の労働審判が確定してしまいます。そのため、あっせんのように不参加を選択することは得策ではありません。

労働審判に対しては、しっかり事前準備をし、参加して反論を述べることが適切な対応となります。会社側で労働審判に対応するとき、裁判所からの通知を受けたときには既に、答弁書の提出期限までの時間的余裕がないことが多く、準備は大至急行う必要があります。

労働審判に参加するにあたり、労働法の専門知識、裁判例の知識が不足しているときは、労働審判を数多く経験した弁護士のサポートを受けることが有効です。

労働審判は、事実審理が第1回期日のみで終了するのが一般的な運用です。そのため、「第1回目が勝負」と言われており、第1回目までに主張、立証を固め、すべて提出する必要があり、準備期間は全く十分とはいえません。

まとめ

今回は、労働問題を解決する手法のうち、あっせんの特徴と労働審判との違い、会社側の適切な対応について解説しました。

解決手段として、あっせんと労働審判のいずれを選択するかは労働者側の判断であり、会社側(企業側)ではいずれの手段がとられたとしても適切に対応しなければなりません。特に、あっせん申請がされたとき、社員側がそれほど対立を深いものと考えておらず、柔軟な解決に応じる余地があるケースが多いです。

当事務所の労働審判サポート

弁護士法人浅野総合法律事務所では、企業の労働問題解決を得意とし、労働審判について豊富な解決事例を積み上げています。社員からの申立てがあったとき、ぜひ一度ご相談ください。

当事務所では、労働審判対応はもちろんのこと、あっせん段階から会社側の立場でサポートをしています。あっせんは不参加で終了させることも可能ですが、手続きに参加し、解決案を模索するほうが結果的に良い解決となることが多いです。

あっせんのよくある質問

- あっせん申請されたら会社はどう対応したらよいですか?

-

あっせんは、労働問題の解決手法のうち、訴訟・労働審判に比べて強制力の弱い制度です。不参加とすることもできますが、参加して話し合いを行い、労働問題の早期解決を図るのがおすすめです。もっと詳しく知りたい方は「あっせんへの会社側の適切な対応」をご覧ください。

- 労働審判とあっせんはどう違いますか?

-

労働審判とあっせんはいずれも、労使トラブルの解決手法ですが、あっせんはあくまでも話し合いを重視する制度なのに対し、労働審判は調停が成立しない場合、審判による判断が下されます。もっと詳しく知りたい方は、「労働審判への対応(あっせんとの比較)」をご覧ください。