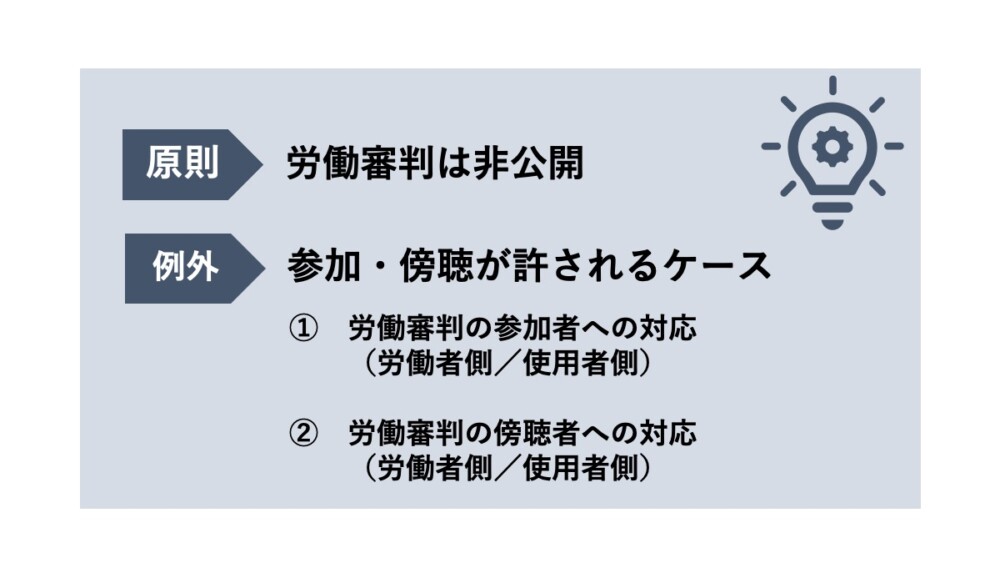

労働審判は非公開が原則ですが、例外があります。そのため、労働審判での不利益な事実が社外に漏れないように対策が必要となります。今回解説する対策には、以下のものがあります。

労働審判を申し立てられた事実は、社内・社外に漏れると会社にとって大きな不利益です。特に、取引先等に知られると会社の信用を低下させたり、「ブラック企業」等と叩かれたりして企業価値を落とすこととなります。秘密を守り、労働審判を起こされてしまったことで業務に支障が生じないよう、弁護士のアドバイスが有効です。

なお、労働審判対応について深く知りたい方は、次のまとめ解説をご覧ください。

まとめ 労働審判の会社側の対応を弁護士に依頼するメリットと、手続き・解決の流れ

↓↓ 解説動画(約10分) ↓↓

【原則】労働審判は非公開

労働審判は、非公開で行われることが原則です。これを「労働審判非公開の原則」といいます。

このことは、労働審判法16条に、次の通り定められています。

労働審判法16条(手続の非公開)

労働審判手続は、公開しない。ただし、労働審判委員会は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。

労働審判法(e-Gov法令検索)

労働審判手続きは、非公開が原則であることから、無関係の第三者に知られることはありません。

労働審判の当事者は、会社と、対象となる社員のみです。そのため、顧客、取引先、メディア、労働組合等の社外はもちろん、他の社員等社内に対しても、労働審判を行っている事実やその内容が知られることはありません。

訴訟の場合には公開が原則となっており、例えば東京地方裁判所では1回ロビーに、傍聴用として、当日の裁判日程が確認できる機器が設置されています。

これに対して、労働審判の日程については閲覧することができず、どのような会社がいつ労働審判をしているか、第三者は知ることができないようになっています。

【例外】労働審判に参加・傍聴できる者と、会社側の対応

労働審判は非公開が原則であり、労働審判の内容は誰にも伝わらないのが基本です。

しかし、労働審判の参加者は、手続きに参加しているため、その内容を把握しています。社長以外の社員が労働審判に参加するときには、その参加者から情報が漏れてしまわないかどうか注意しておかなければなりません。あわせて、例外的に、裁判所(労働審判委員会)が相当と認める者については労働審判を傍聴することができます。

以上のことから、労働審判の参加者・傍聴者から秘密が漏れてしまわないよう配慮する必要があります。

↓↓ クリックで移動 ↓↓

労働審判の参加者への対応

労働審判は原則として非公開ですが、労働審判の手続きに参加する者に対して内容が伝わるのは当然です。そのため、参加者から会社の秘密が発覚してしまわないよう注意しなければなりません。

労働者側の参加者

労働者側(申立人側)の参加者は、労働問題の当事者となる社員、その代理人となる弁護士が主要な参加者です。

労働問題の当事者となる社員から秘密が漏れてしまわないようにするため、後述する口外禁止条項付きの調停・和解による解決とすることが有益です。口外禁止条項を記載することにより、労働者側に強いプレッシャーを与えることができます。

なお、弁護士は弁護士法上の守秘義務を負っており、たとえ労働者側だったとしても、労働審判の内容を第三者に口外することはありません。

使用者側の参加者への対応

使用者側(相手方側)の参加者は、法人の代表者(社長等)とともに、労働問題に密接に関わる担当者(人事部長、直属の上司等)、弁護士が参加することが通常です。

労働審判では、期日内での事情聴取がとても重視されるため、争点となる労働問題について会社側に有利な証言をしてくれる関係者がいれば、会社側が同伴するという対応が有効です。

会社側で労働審判に参加させる人物は、労働審判内で話される会社の秘密を知ることとなるため、必ず会社側の味方をしてくれる人に限って厳選しなければなりません。また、労働審判で話し合われることが非常に高度な企業秘密にあたることを理解させ、社外・社内のいずれでも軽々に労働審判に関する発言をしないよう釘をさしておかなければなりません。

↓↓ 動画解説(約12分) ↓↓

労働審判の傍聴者への対応

労働審判は非公開が原則であり、傍聴・同席が許されるのは、裁判所(労働審判委員会)が認めた例外的なケースに限られます。

例外的に傍聴が許されるとき、傍聴者から労働審判内で話される会社の秘密が漏洩してしまわないよう注意が必要です。

どのような人物に傍聴・同席を許すかは、個別の事案によりケースバイケースであり、最終的には裁判所(労働審判委員会)の判断で決められます。当事者の発言がしづらくなってしまうときや、審判手続きの進行に支障が生じてしまうようなときには、傍聴が許されない傾向にあります。

傍聴について、労使いずれの当事者にも要求する権利はなく、労働審判委員会の判断に従わなければならないものの、会社側としては、会社の不利益となる労働者側の傍聴者側を排除したり、会社に有利な者の傍聴・同席を求めたりといった働きかけをすることが大切です。

労働者側の傍聴者への対応

労働者側で、労働審判の傍聴を希望する人がいたとき、会社側としては、その人物が、争われている労働問題に本当に関係しているのかどうかを慎重に検討する必要があります。

労働者側で傍聴を希望する人物には、例えば次の例があります。

- 同じ労働問題を抱える他の社員

- 労働審判前に団体交渉をしていた合同労組(ユニオン)

- 労働者側でアドバイスをする社労士

しかし、これらの人物はいずれも、労働審判についての代理権を有せず、かつ、労働問題自体には無関係と言わざるを得ません。無関係な第三者の傍聴・同席は、会社側としては徹底して拒否すべきであり、傍聴・同席が不要であることを裁判所(労働審判委員会)に強く抗議すべきです。

使用者側の傍聴者への対応

会社側(企業側)で労働審判を膨張することを希望する関係者がいるときは、会社から裁判所(労働審判委員会)に対して事前に伝えておき、判断を仰ぐようにします。

労働審判の当事者となる会社とは、すなわち、代表者のことであるため、それ以外の参加者(人事部長、直属の上司等)は、同席を許可されなければ労働審判廷に立ち入ることはできません。これらの人物は、訴訟における証人と同様の役割を果たすため、同席できないと、会社にとって有利な解決を得られなくなってしまうおそれがあります。そのため、あらかじめ人選が済んでいるときは、同席が必要な理由を明記し、書面で強く要求するようにしてください。

なお、会社側で傍聴・同席する者についても参加者と同様、会社の味方をする者に厳選し、かつ、労働審判内で話される企業秘密が重大であることをよく釘刺ししておくようにしてください。

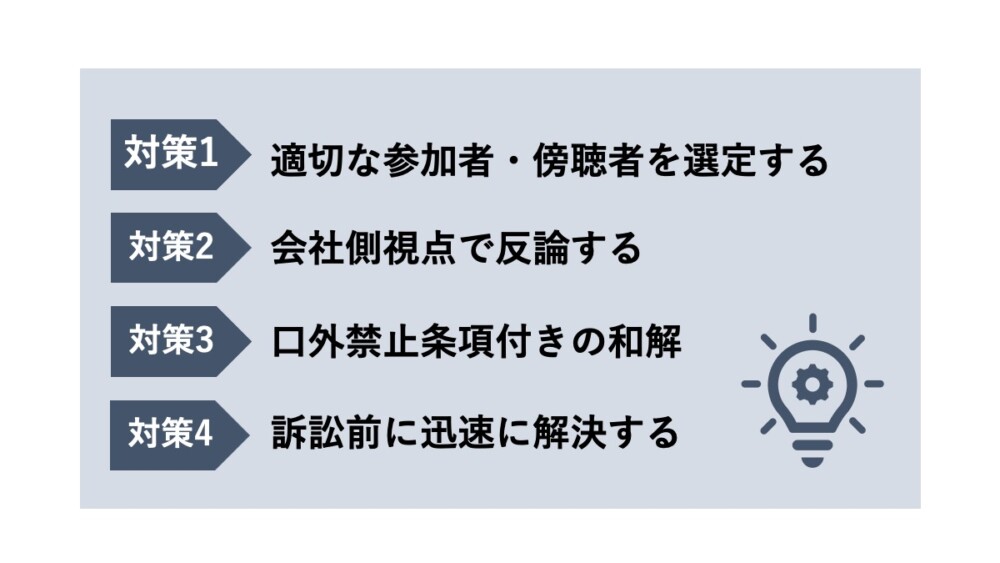

労働審判で会社の秘密を守るための対策

企業側の立場で労働審判に対応するにあたり、できるだけ会社の秘密を守るために講じておきたい対策について解説します。

適切な参加者・傍聴者を選定する

前章で解説したとおり、労働審判非公開の原則の例外として、労働審判に参加する者と、例外的に裁判所(労働審判委員会)が認めた傍聴者については、労働審判の内容を把握することができます。そのため、会社の秘密を守るための対策として、これらの参加者・傍聴者を適切な人物としておくことが大切です。

会社側でコントロールできる、使用者側の参加者・傍聴者については、適切な人物に限定されるよう、次の点に配慮して人選を進めてください。

- 必ず会社側に有利な発言をする人物に限定する

- 一定以上の役職者に限定する

- 申立人と同じ労働問題を抱えている人物、会社に不平不満を抱えている人物は排除する

一方で、労働者側の参加者・傍聴者は、会社側でコントロールすることはできませんが、最終的に誰を同席させるかについては裁判所(労働委員会)の判断となるため、会社に不利益が大きい人物について同席を拒むよう強く求めるようにしてください。

会社側視点で反論する

社員から労働審判を申し立てられてしまったこと自体は「会社の恥」ではありません。確かに、十分な労務管理を実施し、対策を講じ、社員の不平不満が一切なければ、労働審判になることはありません。しかし、会社が適切な対応をしていたとしても、会社の規模が大きくなるほど、どうしても社員の思いとの乖離が生じてしまうことは避けられない一面があります。

会社の秘密を守る対策として重要なことは、労働審判を申し立てられたとき、労働者側の主張に対して、会社側視点でしっかりと反論しておくことです。この点で、労働法と裁判例をよく知り、会社側にとって有利な主張を答弁書等でしっかり伝えていくことが大切です。

これにより、知られて困るような違法な点がないことをしっかりと示し、万が一社内・社外に労働審判をしている事実が漏れてしまったとしても、会社側が問題なく法令を遵守していることを示すことができるからです。また、会社側に有利な反論を伝えておくことで、労働者側において「この問題を社会的に明らかにすることで有利に進めよう」という気持ちが生じることを抑止する効果も期待できます。

口外禁止条項付きの和解をする

労働審判になるケースの多くは、審判手続き中に和解が成立することで解決に至ります。このとき、和解内容を社内・社外に知られてしまわないようにする必要があり、そのためには、和解条項に「口外禁止条項」をつけることが実務的です。

口外禁止条項は、次のような内容とすることが通例です。「守秘義務条項」、「秘密保持義務条項」と呼ぶこともあります。調停条項・和解条項には様々なバリエーションがあるため、状況に応じて適切な文言を選択する必要があります。

申立人及び相手方は、本和解の内容及び本和解に至った経緯について、正当な理由なく第三者に漏洩、口外しないことを確約する。

また、和解が成立しなくても、労働審判内で調停が成立し、これにより解決する場合もあります。この場合にも、調停条項の中に上記同様の口外禁止条項を入れておくことによって、調停の内容が第三者に知られないよう対策を講じることができます。

なお、口外禁止条項にもとづく守秘義務は双方向的なものです。そのため、労働者側(申立人側)が無闇に社内・社外に口外してはならないのと同様、使用者側(相手方側)でも、社内への発信その他労働者を害するような行為等をすることはこの条項によって禁止されます。労働者側においても、家族や同僚に知られずに解決したいと思っている例もあるため注意が必要です。

訴訟になる前に迅速に解決する

労働審判は非公開であり、手続き内で和解や調停が成立すれば、非公開のまま労働問題を解決することができます。

しかし、労働審判では解決しないとき、労働審判の内容に対して労使のいずれかが2週間以内に異議申し立てをすると、自動的に訴訟へ移行することとなっています。このとき、訴訟の審理は公開の法廷で行われるため、訴訟をしていることが社内・社外に知れるおそれがあります。

そのため、訴訟に移行前に、労働審判内で迅速に解決することが、会社の秘密を守るための対策となります。会社側としては、労働審判内で提案された調停・和解に応じるかどうかを判断するにあたって、「訴訟に移行し、公開されても問題ないかどうか」という視点を考慮要素として検討する必要があります。

つまり、単にその労働問題自体から生じる経済的合理性を基準として判断するだけでなく、社内・社外に秘密が漏れることによる損失も含めた考慮を要することを意味しています。

まとめ

労働審判は非公開が原則であることと、例外的に、労働審判の参加者、傍聴者から情報が漏れてしまう可能性を加味し、対策を講じる必要があることを解説しました。

労働審判で争われていることは、社内に労働問題が生じていることを意味します。会社側にとって有利な反論があれば徹底して戦うべきですが、労働審判を起こされてしまったことが社内・社外に広まると、会社の信用を低下させてしまうおそれがあります。

当事務所の労働審判サポート

弁護士法人浅野総合法律事務所では、企業の労働問題解決のプロフェッショナルとして皆様のお役に立てるよう尽力しています。

企業側の立場で労働問題を取り扱うにあたり、非公開である労働審判の段階で、できるだけ第三者に解決内容を知られることなく、速やかに解決するサポートをしています。解決実績も豊富にありますので是非一度ご相談ください。

労働審判についてよくある質問

- 労働審判は公開されてしまいませんか?

-

労働審判は原則非公開です。訴訟になってしまうと公開の法廷で行われるため、労働審判段階で迅速に解決することは企業側にもメリットがあります。もっと詳しく知りたい方は「【原則】労働審判は非公開」をご覧ください。

- 労働審判における秘密が漏れないよう対策はありますか?

-

労働審判は非公開が基本ですが、労働審判の参加者、裁判所(労働審判委員会)が認めた傍聴者には知られてしまいます。解決の際に、口外禁止条項を締結することが対策となります。より詳しく知りたい方は「【例外】労働審判に参加・傍聴できる者と、会社側の対応」をご覧ください。