労働審判が訴訟に移行するのがどのようなケースかと、その際の会社側の適切な対応を解説します。

労働審判は、①24条終了の場合、②異議申立てがあった場合の2つのケースで、自動的に訴訟に移行します。①は労働審判委員会の判断、②は労働者側の判断にもよるため、会社側が労働審判での早い解決を望んだとしても、訴訟対応をせざるを得ないこともあります。

簡易迅速な解決を目指す労働審判ですが、訴訟移行してしまうケースでは、当然ながら解決までにどうしても時間がかかってしまいます。訴訟移行してまで争ったにもかかわらず、適切な対応を怠れば、時間ばかりかかったが実はなかったという残念な結果になりかねません。今回解説する訴訟移行時の注意点もふまえ、適切な対応をしていく必要があります。

- 労働審判が訴訟に移行するケースは、24条終了、異議申立ての2つ

- 労働審判が訴訟移行するとき、会社側としては的確な答弁書を出すことが重要

- 労働審判が訴訟移行したほうが得なのかどうか、慎重に検討すべき

なお、労働審判について深く知りたい方は、こちらのまとめ解説をご覧ください。

まとめ 労働審判の会社側の対応を弁護士に依頼するメリットと、手続き・解決の流れ

↓↓ 動画解説(約12分) ↓↓

労働審判が訴訟に移行する2つのケース

冒頭で解説したとおり、労働審判が訴訟に移行するのは、次の2つのケースです。

それぞれ順に解説していきます。

なお、その他に、労働審判が送達できずに取り消された場合にも訴訟移行しますが、例外的なものです。

24条終了の場合

24条終了とは、事案の性質からして、労働審判で解決することが適正ではないというとき、労働審判委員会の判断によって審理を終わらせる方法のことです。労働審判法24条に次のとおり定められているため、「24条終了」と呼ばれています。

労働審判法24条1項

労働審判委員会は、事案の性質に照らし、労働審判手続を行うことが紛争の迅速かつ適正な解決のために適当でないと認めるときは、労働審判事件を終了させることができる。

労働審判法(e-Gov法令検索)

24条終了となると労働審判は終了し、自動的に訴訟に移行します。このとき、労働審判を申し立てた時点で訴訟提起があったもの扱われます(「訴え提起の擬制」といいます。労働審判法23条2項、24条2項)。

24条終了となるかどうかはケースによるので「このケースは必ず24条終了」というルールはありません。簡易迅速な解決が難しいような、対立が激化して到底話し合いが困難なケース、証拠が膨大で3回しか期日が行えない労働審判では審理が難しいケース等で、24条終了が選択されることがあります。

24条終了はあくまで労働審判委員会の判断なので、会社側で24条終了とするよう請求する権利はありません。ただし、訴訟に移行するほうがメリットがあるかどうか、見通しをよく検討し、24条終了とするよう積極的にもとめていく方針とすることもあります。

異議申立てがあった場合

労働審判に対して、労使のいずれかの当事者が異議申立てをしたときにも同様に、労働審判は終了し、訴訟に移行します。このときにも、労働審判を申し立てた時点で訴訟提起があったものとみなされます(労働審判法22条1項)。

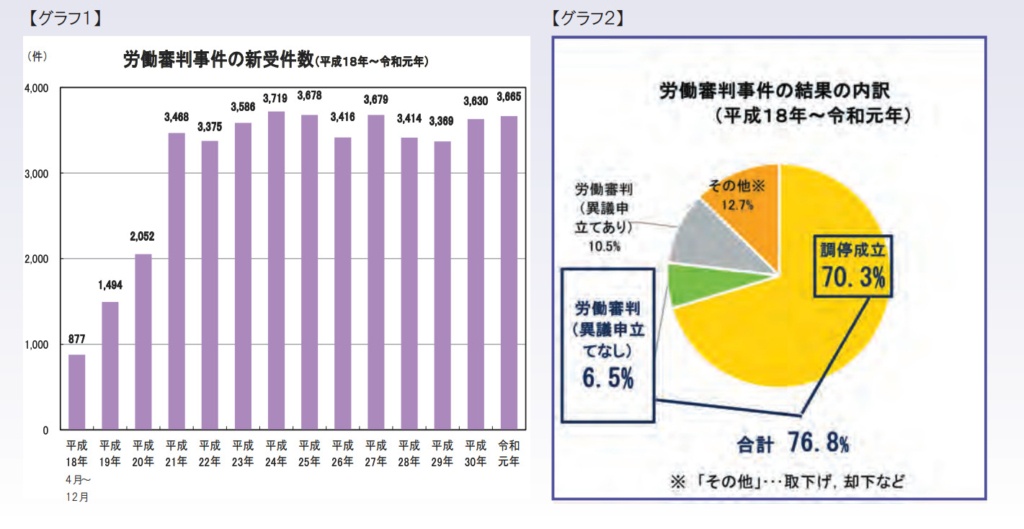

労働審判は、簡易迅速かつ柔軟な解決を目指すため、まずは調停手続きを先行して行い、話し合いによる解決を目指します。この際、裁判官が関与した上で、専門家による十分な仲立ちがあるため、多くのケースは労働審判内で解決します。実際、次の統計のとおり、合計76.8%ものケースが労働審判内で問題解決に至っています。

しかし、労使の対立が深刻なケースでは、労働審判内では合意形成が難しいことがあります。このようなとき、労働審判委員会としては「労働審判」という最終判断を下します。これに対し、労使はいずれも、異議申立てをして訴訟に移行させる権利があります。異議申立ては労使いずれからもできるため、会社側では訴訟にいきたくないと考えていたとしても、結局は労働者側次第ということになってしまいます。

なお、異議申立ては、労働審判から2週間以内という期間制限があるため、もし会社側が異議申立てを検討しているのであれば注意が必要です。

訴訟に移行するときの手続きの流れ

以上の2つのケース(24条終了、異議申立て)では、労働審判が訴訟に移行します。

訴訟移行するときどのような手続きの流れとなるかは、2つのケースで共通ですので、あわせて説明します。

労働審判の申立書が引き継がれる

訴訟に移行したときでも、労働審判申立時に労働者側から出された申立書が、訴訟の担当裁判官に引き継がれます。この際、労働審判の申立書は、訴訟における訴状とみなされ、訴状の審査が開始されます(労働者側は訴えの手数料として、審判申立時に納付した手数料との差額を支払う)。

労働審判で主張整理や証拠調べ等の一定の審理をしているとき、その内容を少しでも活用したほうがよいと考えられているからです。訴訟に移行するケースというのは、労働審判で簡易に解決することができない(24条終了)、もしくは、当事者のいずれかが異議申立てをしたという意味であり、相当困難な紛争と予想されますが、労働審判でしっかり反論しておくことは決して無駄になりません。

これに対し、申立書以外の答弁書や補充書面、証拠等は引き継がれませんので、訴訟であらためて再提出を要します。

なお、訴訟の担当裁判官と労働審判官は、東京地方裁判所のように中核都市では別の人となるよう配慮されるのが通例ですが、地方等では同じ裁判官が担当することもあり、違法でもありません。

訴状に代わる準備書面が提出される

次に、訴訟移行した際の裁判所の指示にしたがい、労働者側が「訴状に代わる準備書面」を提出します。「訴状に代わる準備書面」は、労働審判が訴訟移行すると、審判申立時に訴訟提起があったとされ、労働審判申立書が訴状とみなされるところ、申立書提出より後に起こったできごとについて裁判所に伝えるために提出される書面です。

「訴状に代わる準備書面」には次のような点が記載されています。

- 労働審判における会社側の対応

- 労働審判期間中の、審判外における交渉の経過

- 追加の不当処分等(在職中に労働審判を申し立てた社員のケースで問題となる)

会社側の答弁書を提出する

会社側でも、「訴状に代わる準備書面」を踏まえた答弁書によって、的確に反論しなければならないため、書面が送られてきたらよく精査してください。会社側の主張が根っこから変わることはないでしょうが、訴訟の答弁書を作成するにあたっては、次のようなポイントを重点的に記載しておくことが大切です。

- 労働審判における審理の経過

- 労働審判で一定の譲歩を示していたときは、譲歩案の内容

- 労働審判で不利な心証を開示されていたときは、その点についての強い反論

- 労働審判の審理の問題点(期間が限られていたため証拠調べが十分でなかった等)

特に、労働審判が会社側にとって思うように進まず、悪い心証を開示されてしまっていたような場合、それが事案における当然の結論ではなく、あくまでも労働審判という簡易的な制度の限界からくるものだと主張しておく必要があります。そのような反論をすることにより、訴訟では別の結論となるべきだと、裁判所に強く伝えるのです。

なお、訴状における答弁書でも、労働審判の答弁書の書き方が参考になります。詳しくは下記解説をご覧ください。

訴訟の審理に対応する

訴状に代わる準備書面が労働者側から提出され、会社側から答弁書を提出したら、その後の流れについては、はじめから訴訟提起されたケースとあまり変わるところはありません。

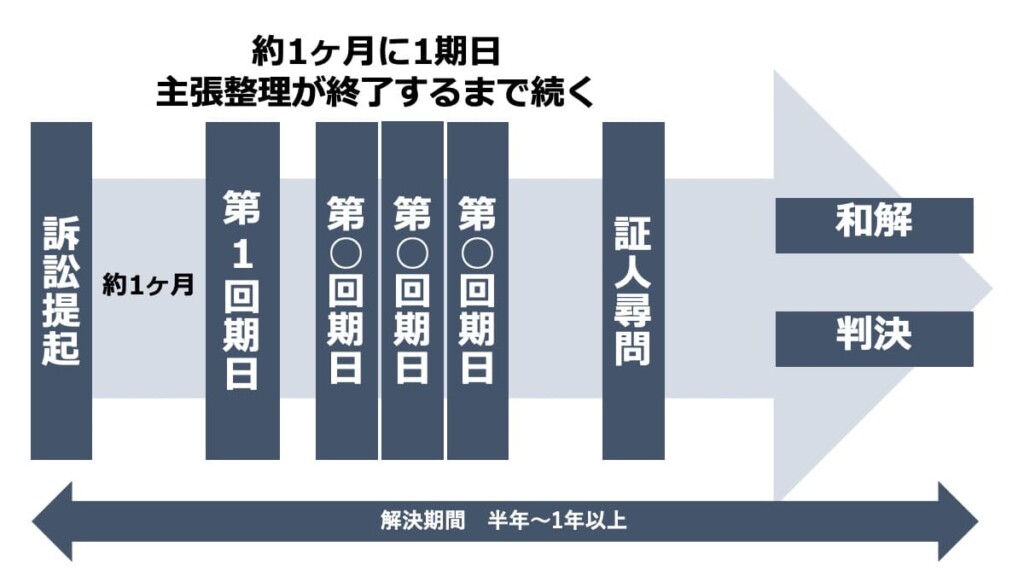

訴訟の審理では、まずは主張の整理がなされ、主張が食い違う点(つまり争点)に対して、証拠調べを行います。証拠調べではまずは書証の取り調べを行い、必要に応じて証人尋問を行います。主張整理の終了時や証人尋問後等、適宜のタイミングで裁判官から和解を勧められることがありますが、応じるかどうかは先の見通しを踏まえて慎重に検討しなければなりません。

訴訟移行したほうが有利か検討する

労働審判が訴訟に移行するタイミングでは、「訴訟移行したほうが会社にとって有利かどうか」という点をよく検討しなければなりません。24条終了は労働委員会次第、異議申立ては労働者側次第と申し上げましたが、実際の労働審判の現場では、会社側のコントロールによって訴訟移行させずに、労働審判内で早期解決に導くことが可能なケースも多いです。

例えば、次のようなケースでは、積極的に訴訟移行となるよう「24条終了とすべき、労働審判での解決に適しない事案だ」とアピールしたり、労働審判に対して異議申立てをしたりすべきと考えられます。

- 訴訟に移行すれば、会社側の勝訴となる可能性が高い

- にもかかわらず、労働審判では不当な譲歩を求められている

- 労働審判委員会が、労働者保護にかたよっている

- 労働審判委員会が、証拠をあまり見ておらず、不当な調停案を提示してくる

これに対し、企業側にとっても早期解決にはメリットがあり、次のようなケースでは、労働審判内で解決を目指すべきです。

- 訴訟に移行すれば、会社側の敗訴となる可能性が高い

- 簡易迅速に解決できる事案であり、労働審判委員会が十分に事案を検討している

- 解雇事案で、どうしても労働者に復職してほしくない

経済的合理性をよく検討し、労働審判内での合意に至るため、会社側で一定の譲歩を検討すべき場合もあります。例えば、解雇トラブルを起こして絶対に戻ってきてほしくない社員に対し、解雇の解決金を支払って金銭解決する例等はよくあり、解決金の金額次第では、訴訟移行を食い止めることができます。

労働審判が訴訟移行したときの解決までの期間

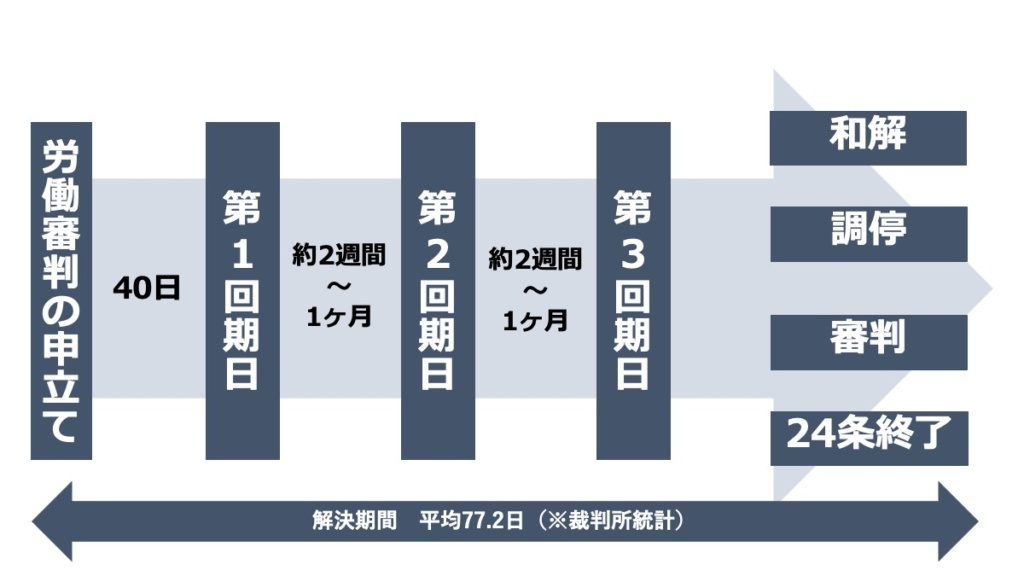

労働審判が簡易迅速な解決を目指してつくられた制度であり、次の図で解説するとおり、3回までの期日で終了することとなっており、裁判所の統計によれば平均的な審理期間は77.2日とされています。

これに対し、訴訟ではやはり長期間かかってしまうことが通例です。労働事件を扱う訴訟では、半年以上、ケースによっては1年以上かかることもまれではありません。

途中で和解が成立すれば早めに終わることもありますが、労働審判に異議申立てをした労働者側が和解に応じてくれることはあまり期待できません。逆に、第一審で判決が出ても、さらに控訴審、上告審と争いが続き、数年単位で時間がかかってしまうこともあります。

前章でも解説したとおり、労働審判から訴訟移行したときには、労働審判の内容が引き継がれ、その分だけ審理を短縮することができるケースも多いです。そのため、最初から訴訟を起こされてしまった場合に比べれば解決までにかかる期間が短くて済むことが期待できます。

しかし、あくまでもケースバイケースであり、労働審判内で解決できず、異議申立てされて訴訟に移行してしまうような複雑なケースでは、訴訟においても途中で和解が成立して終了することなどなく、証人尋問を経て判決に至るため相当長期間となってしまった、ということもよくあります。

まとめ

今回は、労働審判が訴訟移行するときの手続きの流れと、会社側の立場における注意点を解説しました。

労働審判が訴訟移行してしまうケースは、労使紛争のなかでも特に深刻なケースであり、争いの長期化がおおいに予想されます。適切な対応をとり、少しでもリスクを軽減できるようにしなければなりません。

当事務所の労働審判サポート

弁護士法人浅野総合法律事務所では、企業の労働問題解決を得意としており、労働審判・訴訟を問わず、豊富な解決事例を有しています。

労働審判が訴訟移行したとき、労働審判は期日当日の対応が重要であったのに対して、訴訟では書面審理が中心となります。そのため、法律にしたがった正しい内容で、かつ、説得的な答弁書を準備し、訴訟に望まなければなりません。この点で、弁護士によるサポートは労働審判にも増して必須のものといえます。

労働審判のよくある質問

- 労働審判が訴訟に移行するケースにはどのような例がありますか?

-

労働審判が訴訟に移行するのは、24条終了の場合と異議申立てがされた場合です。また、例外的に、労働審判が取り消されたときも訴訟に移行します。もっと詳しく知りたい方は「労働審判が訴訟に移行する2つのケース」をご覧ください。

- 労働審判が訴訟に移行した時の会社側の注意点は?

-

労働審判が訴訟に移行すると、訴状に代わる準備書面が労働者側から出されるため、これを踏まえた答弁書を作成することが大切です。もっと詳しく知りたい方は、「訴訟に移行するときの手続きの流れ」をご覧ください。