副業が禁止されている会社では、副業禁止に違反したと発覚したら、厳しい処分をすることがあります。

副業禁止への違反に対し、就業規則にしたがい懲戒処分をしたり、悪質なケースでは解雇せざるをえないことも。

しかし「本業に専念してほしい」という会社側の気持ちは理解できるものの、「本来、副業は自由」が原則。

働き方改革でも、副業・兼業が話題になり、社会的にも注目されています。

あまりにペナルティが厳しいと、働き方の多様化を許容する現代に合わない企業として、社会的評価が下がるおそれもあります。

そのため、副業を禁止とし、違反者を解雇するときには、会社側では慎重な配慮を要します。

今回は、副業禁止に違反した社員の解雇、懲戒処分をはじめ、会社がどう対応すべきなのかを、企業の労働問題に詳しい弁護士が解説します。

- 副業は、本来自由だが、本業に支障のある副業は、禁止することができる

- 副業を禁止するときは、就業規則に定め、懲戒解雇の理由になることを示す

- 副業禁止に違反しても、解雇(クビ)にできるケースは限定的で、プロセスを踏む必要あり

↓↓ 動画解説(約10分) ↓↓

そもそも副業の禁止とは?

副業とは、メインとなる本業とは別の仕事によっても収入を得るという働き方のことです。

「兼業」、「兼職」、「複業」という用語も、同じ意味で使われることがあります。

なお、あくまで本業がメインな点で、二社に同時に勤める「二重就業」、「ダブルワーク」とは区別されます。

さまざまな職種の登場により、個人で稼ぐことのハードルが下がった現代では、これまで「副業」という用語からイメージされる内職のような仕事だけでなく、以下のようなものも、収入を得ているかぎり「副業」となりえます。

- キャバクラ・ホストなど水商売でのバイト

- マルチネットワークの勧誘

- Youtuber・Vtuber、ライブ配信、チャット配信

- インターネット上の作品売買、撮影した画像の販売

- 転売・セドリ

- クラウドソーシングサービスでの受託

- Uber eatsなどのデリバリー配達、軽配送

働き方改革で、労働の多様性が目指され、副業は大きなテーマとなりました。

その裏で、企業側では、副業を社員に許すときには「本業と副業の労働時間をどう計算するか」のように、労務管理上クリアしなければならない難しい法律問題も生まれています。

一方で、副業や兼業が注目されはじめたのは最近のことで、従来はやはり「本業一筋」で一社に貢献するのが美徳とされていた文化が、根強く残ります。

そのため、副業・兼業が注目されはじめた今、社員に一社専属で貢献してほしいと伝えるために、あえて「副業の禁止」を定める企業が増加しています。

本来、副業は自由

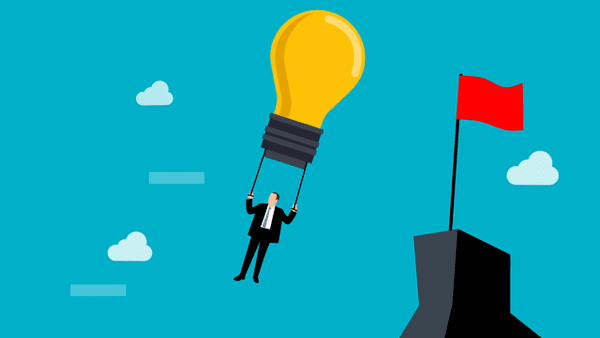

労働者は、会社に雇用されると、業務時間中(始業時刻〜終業時刻)は、業務命令に従わねばなりません。

会社は、雇用契約(労働契約)によって当然に、業務命令権を持っていますから、業務命令違反は、大きな解雇理由となりえます。

逆に考えると、業務時間外はプライベートな時間であり、会社の業務命令権が及ばないことを意味します。

業務時間外は、労働者の自由に活動してよいのが原則。

業務時間ではない時間を使って副業、兼業するのは自由に許されるのが基本です。

このことは、労働者が、「職業選択の自由」(憲法22条1項)を保障されていることからもわかります。

厚生労働省の副業・兼業の促進に関するガイドラインが作られたように、世間的にも、副業・兼業を推進する流れが加速しています。

副業を禁止できるケースと、就業規則の規定例

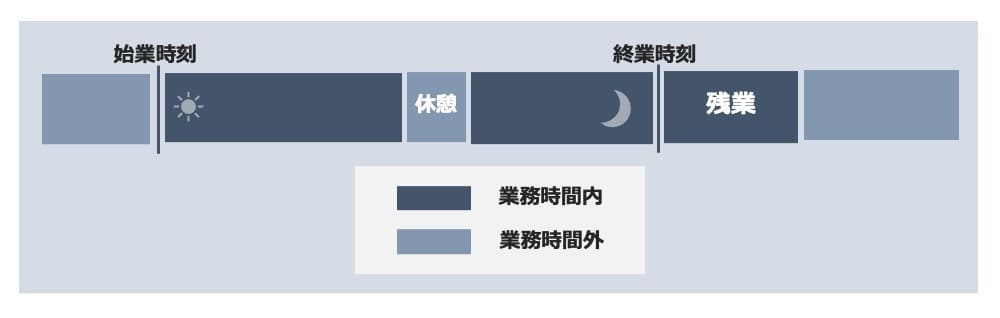

「本来、副業は自由」なわけですが、企業側では、できるだけ本業を重視してほしいのももっともです。

そのため、副業を禁止することも、一定の範囲で許されます。

具体的には、会社の本業に支障が生じるような副業であれば、禁止とすることができます。

社員の副業を禁止するためには、「副業禁止」を労働契約の内容にしなければなりません。

労働契約の内容は、雇用契約書、就業規則などに定める必要がありますが、10人以上の社員を使用する事業場では、就業規則を労働基準監督署に届出なければならないため、「副業禁止」も就業規則に定めをおくのが通例。

また、就業規則に「副業禁止」を定めたら、事業場に備え置くなどの方法で社員に周知しておきます。

就業規則に定めるべき「副業禁止」の規定例は、次のとおりです。

従業員は、会社の許可なく他の営業、事業に従事してはならない。

副業を全面禁止にするのではなく、許可制にする方法もあります。

全面禁止よりも許可制のほうが、社員に与える支障が小さいため、有効性が認められやすい傾向にあります。

就業規則に定めるべき「副業の許可制」の規定例は、次のとおりです。

- 従業員は、他の営業、事業に従事するときは、事前に書面による会社の許可を得なければならない。

- 前項の許可を求めるときは、別途会社の定める手続きに従うものとする。

あわせて、副業・兼業の禁止に関する規定への違反については、懲戒解雇事由としておくのが一般的です。

懲戒解雇とするときには、弁明の機会の付与、懲戒委員会の開催など、手続きの整備も必要です。

副業禁止の違反で、解雇できるケース

「本来、副業は自由」でも、本業の会社に迷惑をかける副業は許されません。

本業に支障がある副業など、禁止する必要性の高いときには、労働者の自由を制限できます。

そのため、禁止する必要性の高い副業に限定すれば、「副業禁止」を定める就業規則も有効であり、違反した社員を懲戒処分にしたり、解雇したりできます。

このとき、業務命令権の及ばないプライベートの時間といえども、まったくの自由ではありません。

雇用される限り、業務に影響する行為については、企業秩序維持のための制約を受けるのが当然だからです。

企業秩序に支障が生じる副業として禁止でき、解雇などの処分を下せるのは、次の例です。

業務時間中の副業

雇用されている限り、雇用契約でしばられている業務時間中は、本業に専念すべきなのは当然。

業務時間中、本業だけに集中しなければならない義務を、「職務専念義務」と呼びます。

これは、労働契約によって、一定の時間はたらくことの対価として、給与をもらっているからです。

そのため、本業の業務時間中に、隠れて副業をすることは許されず、解雇などの処分を検討すべきケースです。

業務命令違反を理由とする解雇について、進め方や注意点は次の解説をご覧ください。

本業の遂行に支障をきたす副業

本業の業務時間外にしている副業でも、本業の遂行に支障をきたす副業は、禁止の対象となります。

例えば、終業時刻後にした副業が長時間労働だったり、深夜労働だったりして疲労を蓄積してしまい、本業に専念できなくなってしまっている問題社員は、解雇できる可能性があります。

副業の影響で、本業が遅刻、欠勤つづきとなってしまうケースは、支障が生じている典型例です。

本業で、契約どおりの労務が提供できないとき(労務提供が不能)や、十分な労務はできなかったとき(労務提供が不十分)、その原因となった副業は禁止が可能です。

このとき、「本業を十分にこなせていない」という問題点を指摘し、注意指導のプロセスを踏んでから、懲戒処分、解雇といった厳しい制裁を下すようにしてください。

このようなケースでは、社員は副業が楽しくて無理して働いてしまうこともあります。

健康を害してしまわないうちに、早めの対処が必要です。

競合他社での副業

競合他社での副業もまた、禁止できる副業です。

ライバル企業など、競合他社で副業を許すと、本業の会社にとって売上減少に直結してしまうからです。

労働者は、会社に雇用されることによって、会社に損となる行為をしてはならないという制限を受け、その1つとして、在職中は、競業が禁止されるという「競業避止義務」を負うからです。

(なお、退職後の競業避止義務については、職業選択の自由を害するため、制限的に考えられています。)

競合他社で副業したことにより、本業の売上・利益を削ってしまっていたことが明らかになったときは、副業していた社員に対する損害賠償請求を検討すべきケースもあります。

情報漏えいのおそれある副業

情報漏えいのおそれある副業も、禁止できる副業であり、解雇の理由となりえます。

技術、ノウハウ、顧客情報、取引先の情報などは、会社にとって重大な秘密であり、副業を禁止してでも守らなければならない高度の必要性があるからです。

前章で解説した「競合他社での副業」は、重要な企業秘密をそのまま活用したり、悪用したりできるといった点でも、禁止すべき副業の代表例だといえます。

重要な秘密をもらさないため、退職時の秘密保持誓約書が大切です。

↓↓ 動画解説(約11分) ↓↓

社会的信用を低下させる副業

品位を損なうこともまた、副業による本業への大きな支障の1つです。

そのため、本業の社会的信用を低下させるような副業は、解雇などの処分によって禁止すべき副業といえます。

違法な業務、本業のイメージを大きく崩す副業などは、本業の社会的信用を低下させる場合には禁止できます。

そして、禁止に違反して、社会的信用を低下させる副業をしていたことがバレたら、解雇を検討できます。

なお、どんな副業が企業イメージを害したり、社会的信用を低下させたりするのかは、本業の業種や業態、企業規模、知名度などによっても異なります。

犯罪行為に加担するような違法な副業が解雇理由となるのは、どんな会社でも当然ですが、風俗関連やキャバクラでの副業などが、どれほど御社の企業イメージに影響するかは、解雇に踏み切る前にしっかり検討しておいてください。

副業禁止の違反でも解雇できないケース

「本来、副業は自由」ですから、副業禁止を定められるのは、本業への支障がとても大きい副業に限られます。

そのため、就業規則で副業禁止と定めておいても、これに違反した社員を必ずしも解雇できない場合もあります。

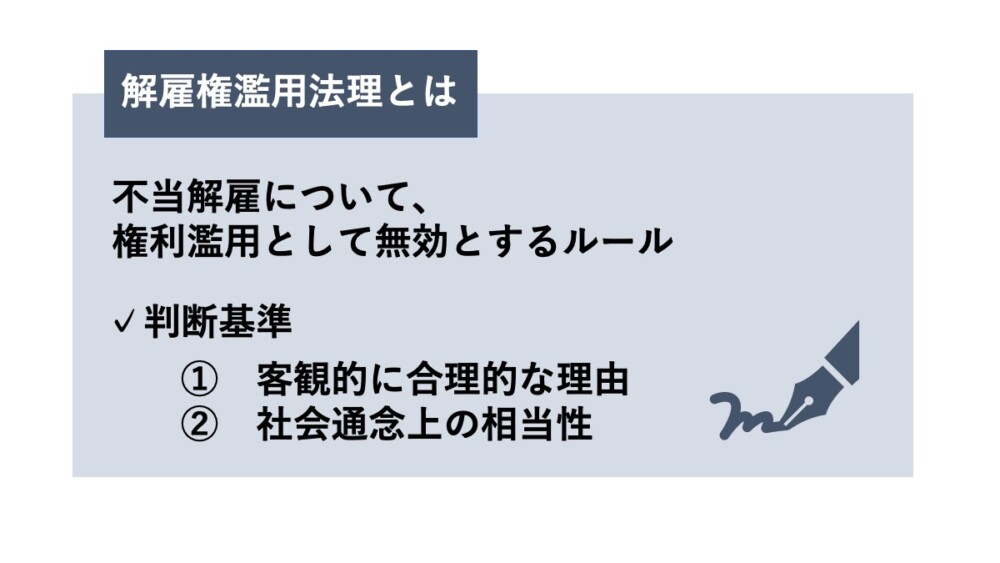

すぐに解雇してしまうと、「解雇権濫用法理」のルールにより、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」(労働契約法16条)は、権利を濫用した「不当解雇」として無効となるため、慎重な配慮を要します。

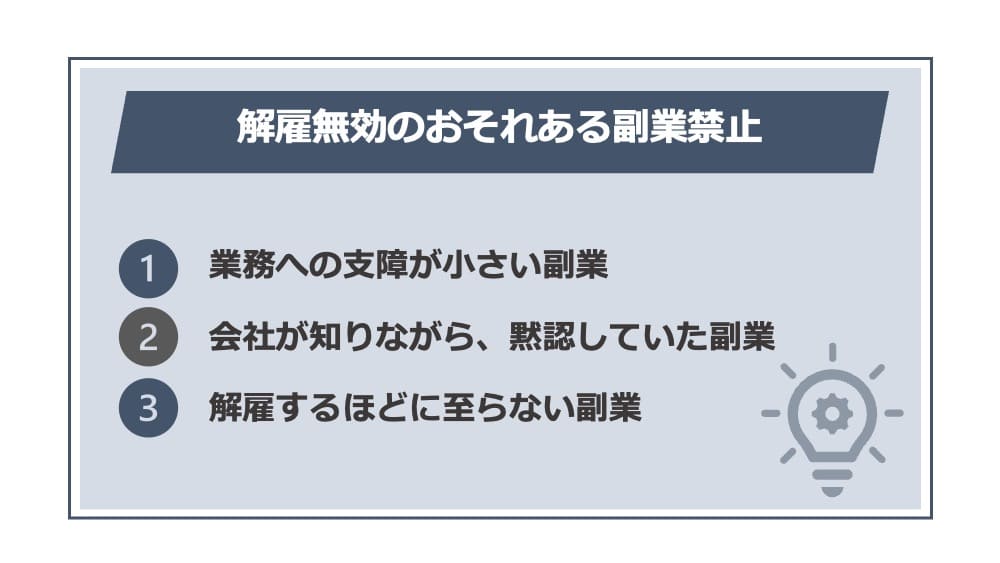

例えば、副業禁止の会社でも、業務時間外に行われており、かつ、業務への支障の少ない副業であれば、禁止することはできず、解雇、懲戒処分なども不適切です。

本業の業務に与えた支障については、解雇する前に、会社側でしっかり検討し、解雇理由書を作成するなどして練りあげておかなければなりません。

性急に処分を下すと、不当解雇、不当処分と評価されてしまいます。

裁判所で会社が敗訴すれば、問題社員に勤務を継続され、大手を振って副業されてしまいかねません。

このとき、あわせて解雇の解決金、慰謝料などの支出を余儀なくされることも。

副業していたことを会社が知りながら黙認していたケースでも、解雇は無効とされる可能性が高いです。

同じく、「副業の許可制」を定めておいても、業務への支障の少ない副業をすべて一律に不許可としたり、解雇、懲戒処分などの制裁を下したりする運用は、違法と評価されるリスクあり。

一旦、副業禁止違反を理由とした解雇が「不当解雇」とされ、会社に復職されてしまうと、その後は、厳しく注意指導するのをためらってしまうことでしょう。

そうすると、これまでは、それほど大きな支障がない副業であり、解雇は許されないような態様だったとしても、復職後はますます副業に力を入れ、本業をおろそかにし、他の社員にも波及するなど、多大な被害を被るおそれがあります。

不当解雇について、金銭解決するときの解決金の相場は、次の解説をご覧ください。

副業の禁止に違反した社員への対応と、解雇までの流れ

適切に副業禁止としていたにもかかわらず、社員の副業が発覚したとき、会社側がとるべき対応を解説します。

本業に悪影響があり、許されない副業をしたとバレたら、被害が拡大しないようスピーディな対応を要します。

本業における注意指導を徹底する

禁止された副業をしていたとバレたとき、会社側ではまず、注意指導を徹底して行います。

すぐに解雇へと進むのは「不当解雇」といわれるリスクがある反面、注意指導することで、問題のある副業をストップさせられるケースもあるからです。

将来的には解雇したいと考えるときにも、注意指導が大切です。

副業について注意せず、「会社が副業を黙認していた」とみられると、副業禁止違反を理由とした解雇が認められなくなってしまうからです。

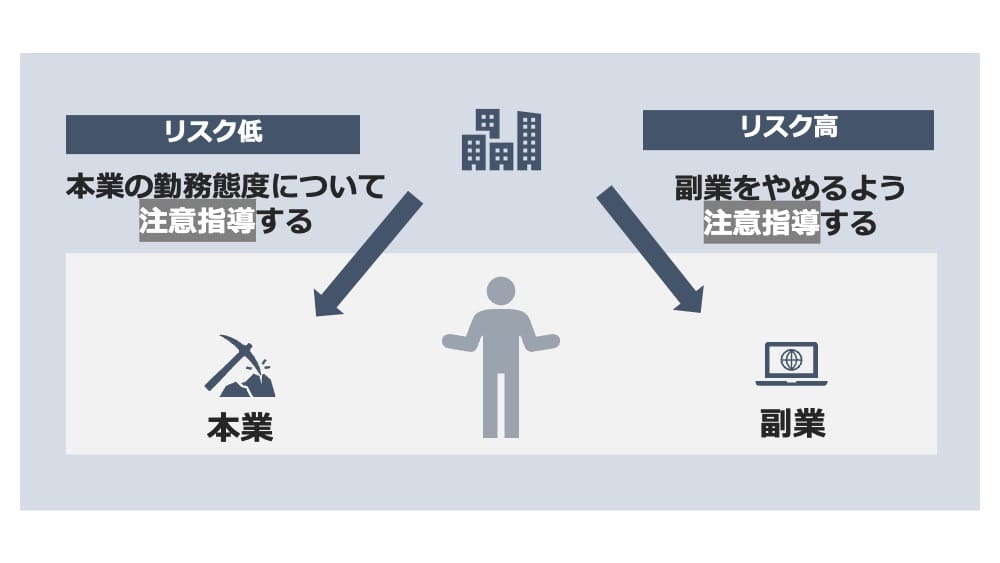

このとき、本業への支障を明らかにし、社員にもその点を強く指摘して、改善を求めるのがポイント。

例えば、深夜まで副業した結果、本業中に居眠りをしてしたなど、支障が明らかなときには、「(居眠りをするなど)勤務態度に問題がある」という点を指摘し、注意指導をしてください。

つまり、本当に禁止できる副業なのかあいまいなときには、「副業禁止」を正面から注意するのでなくても、本業の勤務態度について注意指導することで代替し、社員の問題性を明らかにできるのです。

注意指導したことは、書面に残すなどして記録化し、証拠に残しておきます。

このとき、本業について注意指導するほどの問題点がないならば、本業に支障は生じていない程度の副業にすぎないこととなりますから、そもそもそのような副業は、禁止することができず、解雇にもつなげられません。

副業をやめなければ懲戒処分を下す

本業について注意指導を繰り返してもしたがわず、副業による問題点が生じ続けているときには、次に、懲戒処分するなどして、副業をやめるよう説得します。

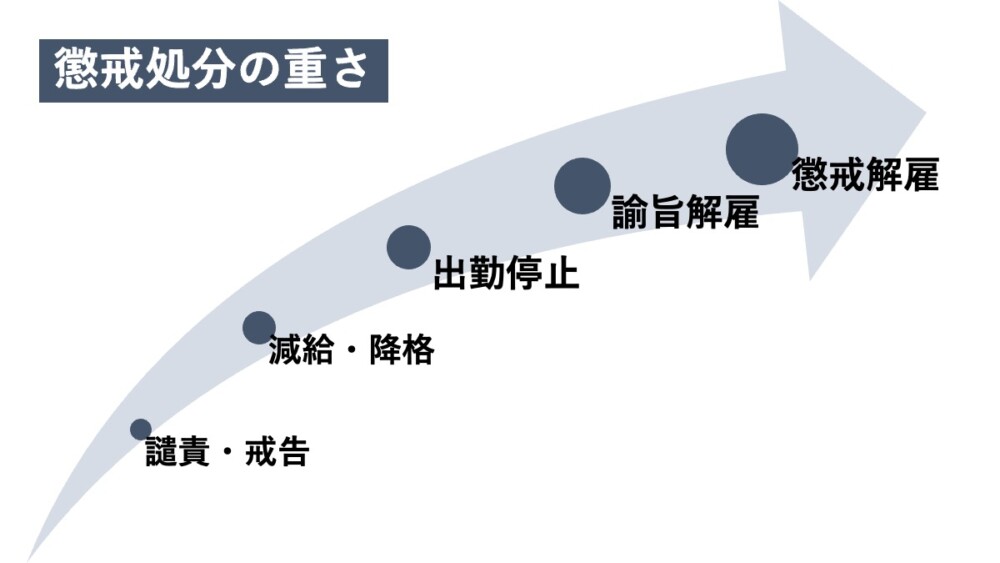

このとき、懲戒処分の種類には、軽い順に、譴責・戒告、減給、降格、出勤停止、諭旨解雇、懲戒解雇といったものがありますが、問題の程度に応じた処分を選ばなければ、不当処分といわれる危険があります。

「副業が深夜になり、遅刻してしまったが、反省して今後はやめると誓った」といった軽度の例では、譴責・戒告など、勤務継続を前提とした軽い処分が適切です。

一方、「犯罪行為に加担して大儲けした」、「ライバル企業に情報を横流ししていた」など悪質な例では、諭旨解雇、懲戒解雇などの厳しい処分をすべき例も。

最初は軽い懲戒処分にする例でも、禁止された副業をなお続けるときには、徐々に処分を重くします。

解雇前に退職勧奨し、合意退職とする

悪質なケースで、どうしても副業をストップしないときにも、すぐに解雇するのではなく、「それならば副業をメインにしたほうがよいのではないか」など、社員側の利益を示すような流れで説得し、合意退職とするのがリスクの少ない方法です。

副業にせいを出し、本業をおろそかにする社員は、もはや御社にそこまでの忠誠心はないでしょう。

副業がうまくいっている社員ほど、退職勧奨に容易に応じてくれると期待できます。

退職勧奨をしてもなお、本業を辞めない社員に対して、はじめて、解雇を検討するようにしてください。

合意退職のとき、将来に労使トラブルを残さないよう、退職合意書を作成しておいてください。

合意退職時に作成すべき、退職合意書の書き方は、次の解説をご覧ください。

↓↓ 動画解説(約14分) ↓↓

副業禁止の違反を理由とした解雇について判断した裁判例

副業禁止とし、違反を理由として解雇を検討するとき、裁判例が参考になります。

裁判例では、副業禁止の違反を理由とした解雇について、有効と判断した例、無効と判断した例のいずれもがありますので、どのような事情が、裁判所の判断で重視されているのかを理解するのが大切なポイントです。

↓↓ クリックで移動 ↓↓

副業禁止違反による解雇を有効と判断した裁判例

まず、副業禁止違反による解雇について、有効と判断した裁判例を紹介します。

小川建設事件(東京地裁昭和57年11月19日決定)

小川建設事件(東京地裁昭和57年11月19日決定)は、兼職を許可制とする会社で、無断でキャバレーで働いたという二重就職を理由にされた解雇について、有効なものと判断した裁判例です。

本裁判例で問題となったキャバレーでの労働は、本業の就業時間とはかぶってはいないものの、毎日6時間にわたり、かつ深夜であり、単なるアルバイトの域を超えており、本業への支障が大きいことなどが考慮要素とされました。

なお、本裁判例では、就業規則上は懲戒解雇とすべきところ、通常解雇にとどめる配慮をした点も指摘されています。

ナショナルシューズ事件(東京地裁平成2年3月23日判決)

ナショナルシューズ事件(東京地裁平成2年3月23日判決)では、商品部長という重要な役職にありながら、同業の靴小売店を自ら経営していたこと、本業の取引先に金品を要求し、受け取っていたことなどの悪質な副業について、解雇を有効なものと判断しました。

これらの問題行為が、数年前に行われたものであり、しばらく経過してから発覚したこと、懲戒歴がないことといった事情を考慮してもなお、副業にともなう悪質性を重視しての判断だと考えられます。

東京貨物社事件(東京地裁平成12年11月10日判決)

東京貨物社事件(東京地裁平成12年11月10日判決)の事案は、営業担当課長が、本業と競合する業務によって対価を得たという副業が問題となりました。

裁判所は、受注を横流ししていた点などの悪質性を考慮して、出勤停止の懲戒処分、解雇をいずれも有効なものと判断しました。

なお、本裁判例では、担当者変更の通知といえる範囲を超えて、解雇したことについて取引先に広く伝えた点は違法だとして、会社に慰謝料30万円の支払いを命じている点には注意が必要です。

副業禁止違反による解雇を無効と判断した裁判例

次に、副業禁止違反を理由とする解雇について、無効と判断した裁判例を紹介します。

十和田運輸事件(東京地裁平成13年6月5日判決)

十和田運輸事件(東京地裁平成13年6月5日判決)は、家電配送業務を行う会社の社員が、家電製品の払い下げを受けてリサイクル部に半有して対価を受けたこと、これらの行為が勤務時間中に、本業の会社の車両を使用して行われたことが、職務専念義務違反、就業規則違反だとして懲戒解雇された事案です。

本裁判例では、アルバイト行為の回数が少なく、年に1,2回に過ぎなかったこと、本業の業務に支障が生じてはいなかったこと、会社も副業を知っており少なくとも黙認していたといえること、といった事情から、解雇を無効と判断しました。

副業禁止と解雇に関する会社側の注意点

最後に、副業禁止に違反する社員へ対応するときの、会社側の注意点について解説します。

副業をみつけて即刻クビにするのでなく、副業活用の方向についても検討に値します。

少子高齢化により労働力人口が減少しており、人手不足で悩む会社では、副業人材の活用も効果的です。

副業禁止違反による解雇で、退職金を不支給・減額できるか

懲戒解雇とするときには、退職金を不支給ないし減額すると就業規則に定める会社が多いです。

しかし、悪質性の高い副業禁止違反などのように、懲戒解雇が有効になるほど大きな問題点があっても、退職金を不支給にしたり、減額したりできるかは、さらに慎重に考えなければなりません。

というのも、裁判例では、「それまでの勤続の功を抹消または減殺するほどの著しい背信行為」がないと、退職金を不支給・減額してはならないと判断されているからです(東京地裁平成18年5月31日判決など)。

副業禁止違反を理由とした解雇で、退職金を減らすことができるのは、例えば、競合他社での副業や、機密情報の漏えい、顧客の引き抜きといった手法によって、現実的に本業に損失を生じさせたことが明らかなケースです。

副業禁止のメリット・デメリットを理解する

企業側の立場では「副業すると本業がおろそかになるのではないか」、「儲かったら独立するのではないか」など、副業のデメリットはいくらでも思いつきます。

一方で、副業にはメリットもあると理解してください。

今回解説するとおり「全面禁止とし、副業禁止に違反したら解雇」といった厳しい対応は違法の可能性があります。

社員の気持ちにも理解を示し、ある程度は副業を認め、積極的に活用するのも一手です。

副業のメリットには、次のものがあります。

これらの副業のメリットは、決して社員だけのものではなく、企業側にとっても役立ちます。

- 自社だけでは得られない多様な経験が得られる

- 他分野の能力が身につく

- 他社で得られた知識・経験を本業にフィードバックできる

- 豊富な社会経験が得られる

- 他分野の人脈を増やし、交流を広げられる

- 責任感をもって積極的に業務にとりくむ意識が身につく

副業活用のルール化をする

副業を野放しにしておくとデメリットばかりが目立ち、悪用する社員が得をするだけ。

副業を正しく活用したいならば、副業のルール化が必要です。

隠れて、許されない副業をするなど、問題社員が増えると、他の社員が不公平感を抱くようになります。

会社の指示にしたがわないのに、副業によって収入格差が生まれてしまえば、「本業を手抜きして、副業で稼いだほうが得だ」と思われてしまいます。

そのため、副業をうまく活用するには、不公平感を是正できる賃金制度をルール化しなければなりません。

就業規則ないし賃金規程に定める例もありますが、副業する社員が多いときは、副業規程、兼業規程など、別の規程類を作成するのもおすすめです。

副業を解禁したり、許可制としたりすると、本業の労働時間と、副業で働いた労働時間は通算されます。

この結果、労働時間の合計が、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えるときは、残業代(割増賃金)の支払い義務が生じる点に、特に注意が必要です。

まとめ

今回は、副業の禁止と、副業禁止への違反を理由に解雇したい会社側の対応について解説しました。

副業について一律に解雇などの厳しい処分としてしまえば、労働審判や訴訟で争われ、敗訴するという企業側にとって不利な判断が下るおそれもあります。

そのため、副業を適ししすぎるのは、リスクの高い対応といわざるをえません。

不当解雇となってしまわないよう、副業禁止とするときには、そのルール作りの段階から慎重に対処しなければなりません。

当事務所のサポート

弁護士法人浅野総合法律事務所では、企業の労働問題の解決を得意とし、顧問弁護士として、多数の企業の労務管理についてアドバイスしてきた実績があります。

悪影響の大きい副業をした問題社員を解雇したいタイミングはもちろんのこと、就業規則に副業禁止を定め、労務管理を徹底したいといった事前対応のシーンでも、速やかにサポートいたします。

副業禁止と解雇のよくある質問

- 禁止された副業をした社員を、解雇(クビ)にできますか?

-

副業は本来自由であり、副業を禁止できる場合は限定的に考えなければなりませんが、本業の労務提供が不能ないし不十分になったり、本業の情報漏えいにつながる支障があったり、企業イメージを低下させる副業だったりするとき、解雇(クビ)を検討できます。詳しくは「副業禁止の違反で、解雇できるケース」をご覧ください。

- 副業禁止に違反した社員を解雇するには、どんな流れで進めたらよいですか?

-

副業禁止に違反する社員がいても、不当解雇とならないよう、プロセスを踏んで進めなければなりません。まずは本業への影響について注意指導し、それでも止まらない場合に懲戒処分、そして解雇という手順で進めます。もっと詳しく知りたい方は「副業の禁止に違反した社員への対応と、解雇までの流れ」をご覧ください。