労働審判の会社側の対応について、知っておきたい法律知識を、弁護士がくわしく解説していきます。この解説は、会社側の方に向けた、労働審判対応について弁護士による解説です。

労働審判は、簡易迅速かつ柔軟に労働問題を解決するための手続きとして平成18年につくられた裁判所の法的手続きです。簡易迅速な解決は、基本的に労働者保護が目的なため、会社側(企業側)で対応するにあたっては、限られた準備時間でスピーディに対応を強いられます。

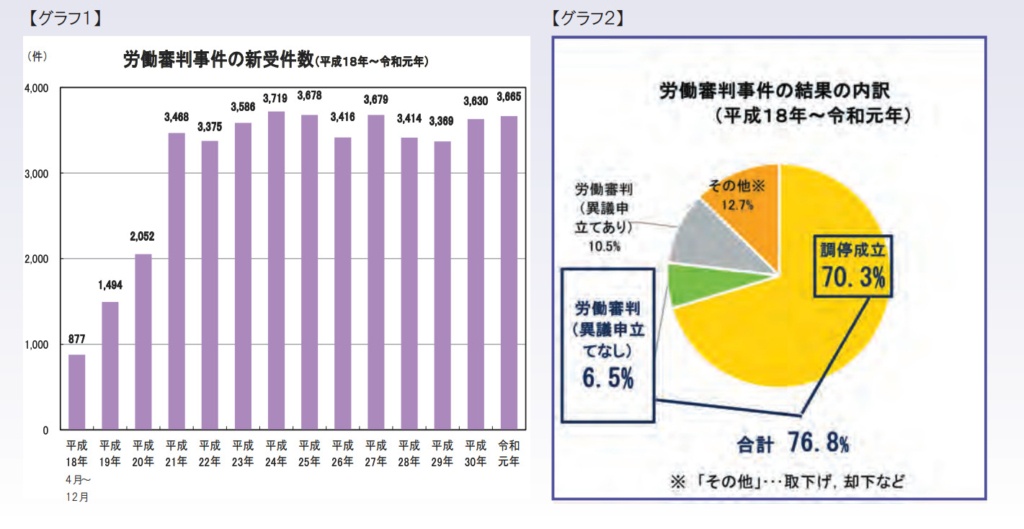

労働審判は、制度趣旨からして労働者側が問題解決の手段としてよく利用するようになっており、令和元年は3600件を超える申立てがありました。

その多くは労働審判のみで問題解決に至っています。調停成立(70.3%)と労働審判(異議申立てなし、6.5%)のあわせて80%弱が、手続内で解決し終了しており、とても解決力の強い制度だといえます。

労働審判は3回の期日内で解決することされ、かつ、第1回期日で事実認定と心証形成を終えてしまうことがほとんどです。そのため、適切に対応しなければ十分な反論ができないまま終わってしまい、会社に不利な結果となる危険があります。

↓↓ 解説動画(約10分) ↓↓

労働審判とは

労働審判とは、労働問題(個別労使紛争)を簡易迅速かつ柔軟に解決するための裁判手続きです。労使トラブルが訴訟に発展すれば半年〜1年以上もかかるところ、労働者保護のために短期間で解決する趣旨でつくられた制度で、冒頭で解説したとおり平成18年4月からはじまり、令和元年現在、年間で3600件以上の申立てがあります。

労働審判は当初、解雇トラブルの金銭解決のためのものと考えられていましたが、残業代請求やハラスメント等、労働審判での解決に向かないと当初考えられた事例においても、訴訟前の話し合いの場として有効活用されています。もはや、あらゆる労働問題において、解決手段の主流といってよいでしょう。

↓↓ クリックで移動 ↓↓

労働審判の特徴

労働審判の特徴は、迅速性・専門性・柔軟性の3点にあります。

迅速性

労働審判は、原則として3回までの期日で終了するため、訴訟等の他の制度に比べて迅速な問題解決が可能です。

専門性

労働審判は、裁判官である労働審判官が主に指揮し、労働者側委員、使用者側委員という労使それぞれの専門的知見をもった委員が参加する点で、専門的な判断が期待できます。

そのため、簡易な制度でありながら、訴訟とさほど変わらない正確な解決が期待できます。

柔軟性

労働審判では、必ずしも法律にしたがった強制的決定がなされるわけではなく、まず調停による話し合いが行われ、調停もしくは和解で解決することが多くあります。この点で、労使それぞれの要望を生かした柔軟な解決が期待できます。

なお、テレビ会議やウェブ会議を活用する等利用しやすいよう配慮もあります。

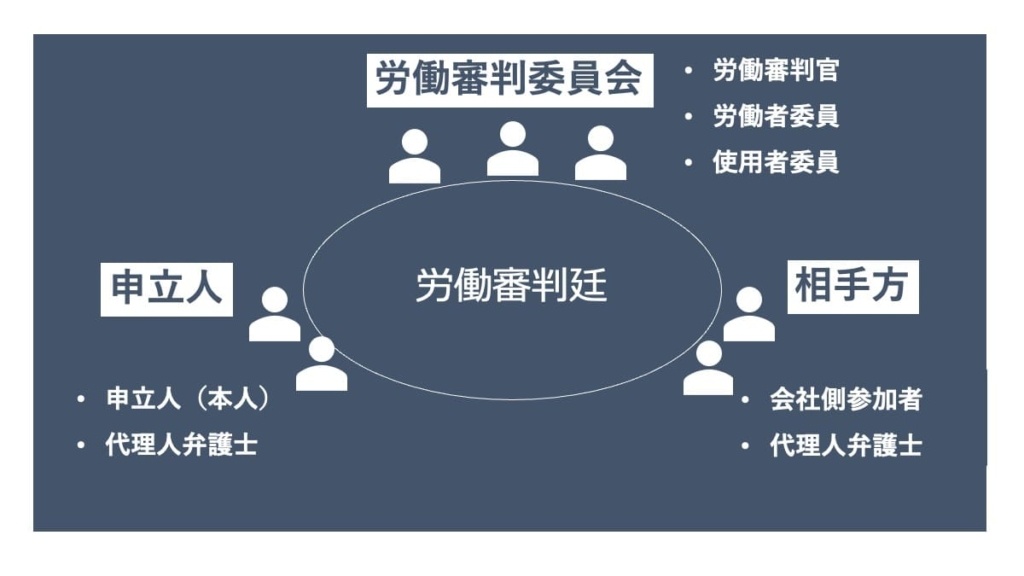

労働審判委員会とは

労働審判で、最終的な判断を行うのが、労働審判委員会です。労働審判委員会は、労働審判官1名、労使それぞれの委員各1名(労働者側委員・使用者側委員)の計3名で構成されていいます。

- 労働審判官

地方裁判所の労働部の裁判官が担当する。 - 労働者側委員

労働組合の推薦により最高裁判所に任命される。労働組合の役職者等。 - 使用者側委員

使用者団体の推薦により最高裁判所に任命される。大企業の元人事系役員等。

各構成員がそれぞれ対等な権限を持ち、合議で労働審判の判断を決めることとなっていますが、期日における進行は主に、裁判官である労働審判官の指揮により進められます。

労使それぞれの委員は、専門知識を駆使して意見を述べますが、どちらかの味方ではなく中立的な立場です。

解決までの期間丨平均77.2日

会社側視点で労働審判に対応するには、法律相談、事前準備からリハーサル、当日対応まで、相当期間がかかります。社長をはじめ多くの会社関係者の時間を奪い、業務に支障が生じるおそれもあるため、早期解決を目指す必要があります。

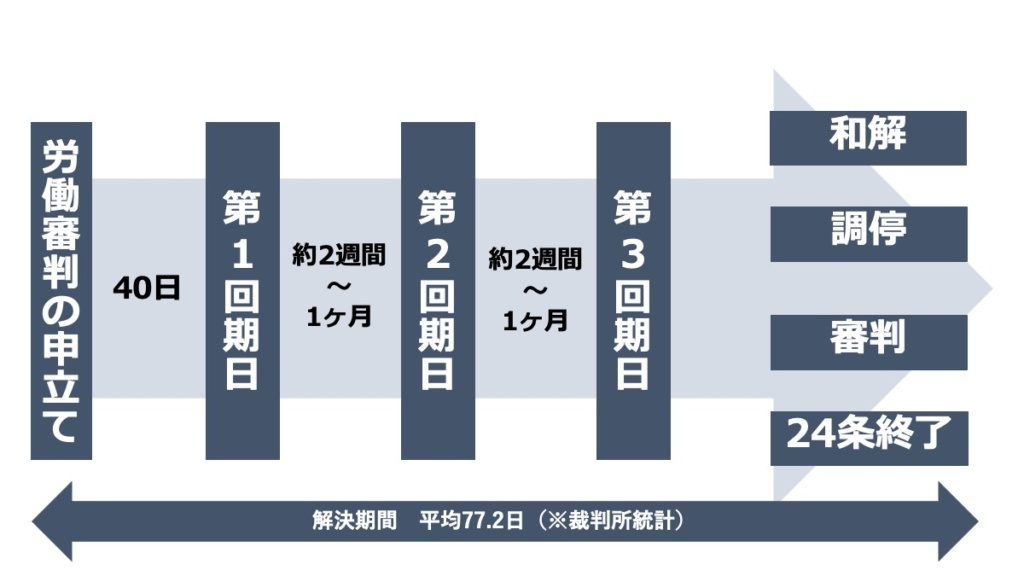

労働審判の平均審理日数は、裁判所の統計上77.2日(平成18年〜令和元年に終了した労働審判事件の平均)とされます。労働審判を申し立てると40日以内に第1回期日が指定され、その後、約2週間〜1ヶ月ごとに次回期日が設定されるのが通例です。法律上、簡易迅速な解決のために原則として3回以内の期日で解決に至るものと定められています(労働審判法15条2項)。

ただし、労働審判の争点や、交渉の進み具合、裁判所の空き状況等により多少の違いが生じます。話し合いがうまく進み、和解・調停により解決するとき、第1回もしくは第2回期日で解決する例も多いです(その場合、1ヶ月程度で解決に至る)。

なお、当事務所では、解決までの期間をできるだけ短縮できるよう、ご予約いただいたら最短即日の相談対応、豊富な解決事例に即したスピーディな事前準備をこころがけています。

労働審判の管轄

管轄とは、どこの裁判所で手続きを行うことができるかを表すルールです。労働審判の管轄は、会社の本店所在地のほか、営業所・事業所の所在地や、申立人となる社員が最後に就業していた場所等となります。

そのため、全国的にチェーン展開している会社等では、支店のある地方で労働審判を戦うことを強いられるおそれがあります。就業規則や雇用契約書で、管轄について合意しておく手もありますが、あらかじめ合意した管轄が労働者側にとって不利益なとき、認められないおそれがあります。

申し立てられた裁判所が会社側にとって不利なとき、移送申立てを検討することもあります。

労働審判と訴訟の違い

労働審判は、訴訟が長期化する傾向にあることに配慮してつくられた制度なため、訴訟との最大の違いは解決までにかかる期間にあります。労働審判の平均審理期間が前章で解説した77.2日であるのに対し、訴訟では半年〜1年以上かかるのが通例です。

簡易迅速な解決のため、訴訟では期日を継続して主張立証を繰り返すのに対し、労働審判では事実の主張、証拠による立証は第1回期日のみで行うのが基本です。

労働審判は、その終了時、調停や和解による合意が成立しないときには「労働審判」という強制的判断がされる点で訴訟と類似します。ただし、労働審判に対して労使いずれかが異議申立てをすれば訴訟に移行するため、最終的な解決とはならない点は訴訟と異なります。

労働審判の手続きの流れと解決の道筋

次に、労働審判手続きの流れと、解決に至るまでの道筋について解説します。各ステップの注意点についても解説します(詳細解説もご参照ください)。

労働審判の申立て

労働者側から、管轄の地方裁判所に申立書が提出されることによって、労働審判の申立てがなされます。

申立てを受けると裁判所は、その内容を審査し、受理が完了したら、相手方となる会社に対して申立書と「期日呼出状及び答弁書催告状」を送達します。

なお、労働者側においても紛争コストがかかることから、通常は突然労働審判になることはなく、その前に内容証明の通知書が送付されてくることが実務的です。この際、要求がかけはなれている場合はともかく、労働審判に問題が発展してしまわないよう、できる限りの話し合いを行っておいたほうがよいでしょう。

答弁書の作成と証拠収集

会社は、期限までに答弁書を作成し、提出するよう指示を受けます。期日は、申立てから40日以内とされていますが、答弁書の作成期限は期日の1週間前程度とされることが通例です。そのため、会社が労働審判の申し立てられたことを知ったとき、既に答弁書の期限までには2〜3週間の日数しか残されていません。

労働事件を多く扱う弁護士は、訴訟期日等で数ヶ月後まで予定が入っていることもあります。依頼したい弁護士を決めたら、すぐに予定調整をしてもらう必要があります。弁護士に依頼後は、裁判所の窓口対応から答弁書の作成に至るまで、弁護士が代理して行ってくれます。

限られた期間で、社内での調査、事情聴取や証拠収集を進め、会社に有利となる情報については全て答弁書に網羅し、裁判所(労働審判委員会)に伝えなければならず、答弁書の作成は特に重要です。

なお、答弁書について次の解説で詳しく説明していますので、ご参照ください。

会社側の参加者の調整

労働審判では、簡易迅速な解決のため、3回の期日のうち第1回にしか、事実の審理が行われないのが通常です。そのため、第1回期日に参加できる人しか証言することができず、会社にとって有利な事情があるなら、その当事者は必ず参加できるよう日程調整しなければなりません。

会社側の担当者が実際に労働審判に出席して話さなければならない理由は、実体験を語らなければ説得力が薄れてしまうからです。法的主張については既に答弁書で先出しして伝えていますから、出席者の主な役割は、事実関係をしっかり伝える点にあります。

そのため、初動対応において速やかに第1回期日を把握し、参加すべき重要人物の予定調整を行います。なお、社内に労働問題が波及してしまわないよう、参加者には事態の重大さをよく説明し、情報漏えいに注意しながら秘密裏に進めていきます。

↓↓ 動画解説(約12分) ↓↓

第1回期日丨事実の聴取

まず、労働審判の第1回期日は、指定された日時に、裁判所へ出廷します。書記官室に声をかけると、待合室を案内してもらえます。

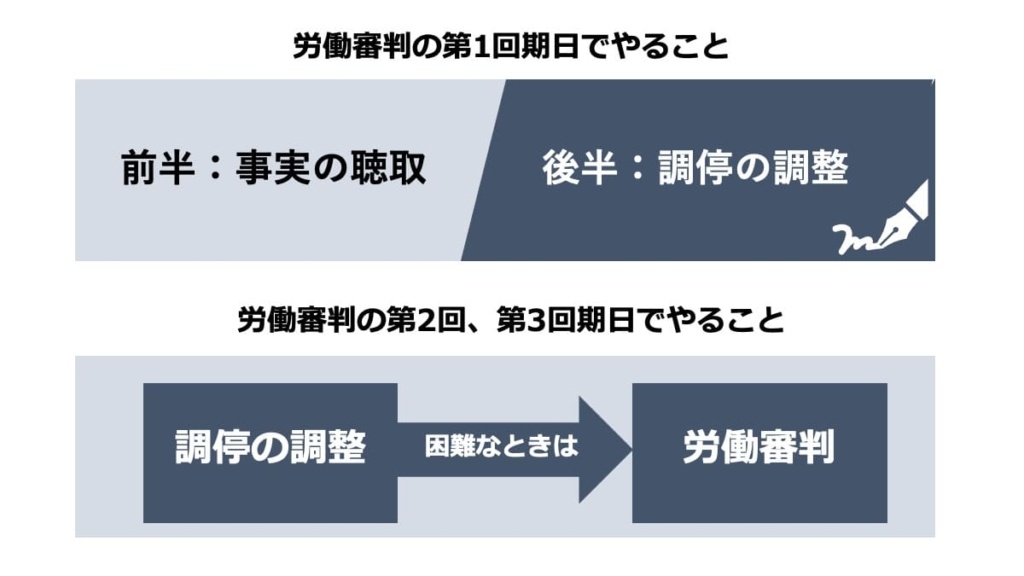

第1回期日では、事実の聴取が中心に行われます。労働審判で、裁判所に事実関係を伝える場は、基本的にはこの第1回期日しかないため、短時間でわかりやすく、かつ、過不足なく伝える工夫をしなければなりません。そのため、弁護士が依頼を受けているときは、あらかじめ提出した答弁書をもとに想定問答を作成したりリハーサルしたりといった準備をします。

第1回期日はおおむね2時間程度(午前は10時〜12時、午後は13時〜15時と15時〜17時)、そのうち、事実の聴取が1時間、調停の調整が1時間程度という進行が一般的です。お互いの妥協点が見つかるときには、第1回期日で調停が成立して終了することもあります。

第2回、第3回期日丨調停・和解の調整

第1回で問題解決に至らなかったとき、第2回、第3回期日が設定されます。次回期日は、期日内で調整されるのが通例であり、およそ2週間〜1ヶ月後程度の日時となることが多いです。ただし、労働審判委員会の3名、申立人・相手方当事者とそれぞれの代理人のすべての日程をあわせなければならないため、忙しい方がいると期日が遅れるおそれがあります。

第2回、第3回期日では主に調停の調整が行われ、合意に至る場合には調停を成立させて解決します。

労働審判の解決

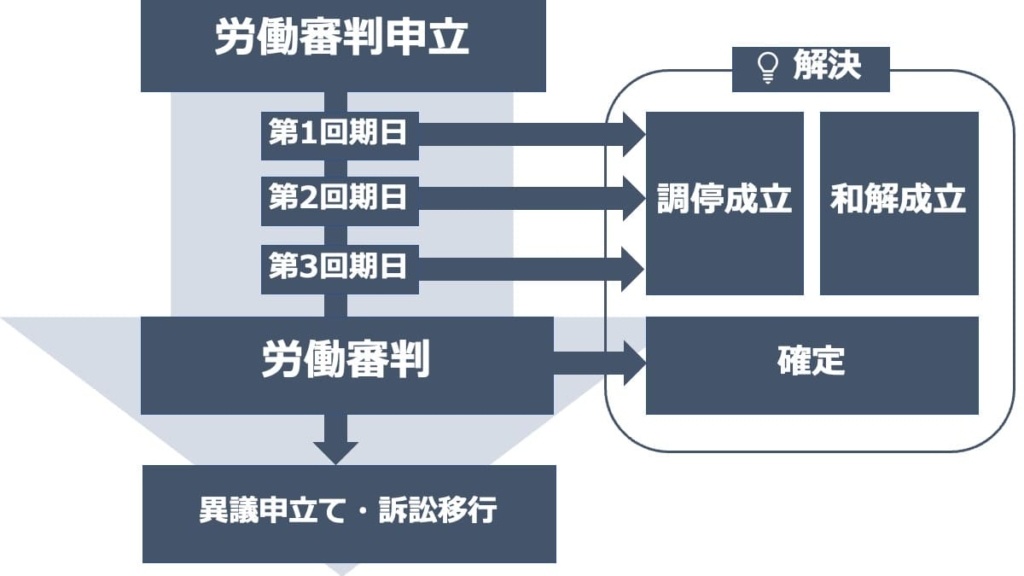

労働審判期日で、労使の合意が成立すると、調停が成立し、調停条項を作成して、労働審判手続きは終了します。

労働審判期日における話し合いでも合意が成立しないときは、裁判所(労働審判委員会)は「労働審判」という強制的な判断を下します。労使の要求が大きくかけ離れているような場合、第3回まで期日を重ねずとも労働審判を下される可能性もあります。

労働審判に対して労使いずれかの当事者が、2週間以内に異議申立てをしたとき、自動的に訴訟へ移行します(この場合、労働審判申立て時に訴訟提起があったものとみなされます)。異議申立てがなければ、労働審判が確定します。

労働審判には、大きくわけて調停成立、労働審判、その他(24条終了、取り消し等)がありますが、約7割が調停成立であり、かつ、約8割弱が労働審判手続き内で解決しています。会社側として重要なことは、労働者側に譲歩して調停成立を目指すのか、それとも調停を拒否し、調停不成立として審判をもらうのか、どちらが有利かを判断しながら方針を決めなければならない点です。

労働審判を会社側で解決するポイント

次に、労働審判を会社側視点で解決するとき、有利に進めるために知っておきたいポイントについて解説します。

会社側で労働審判を申し立てられると、労働者の保護が手厚く、不利に感じてしまうことがありますが、ポイントを絞って的確に反論することで、不利な状況を覆すことができます。

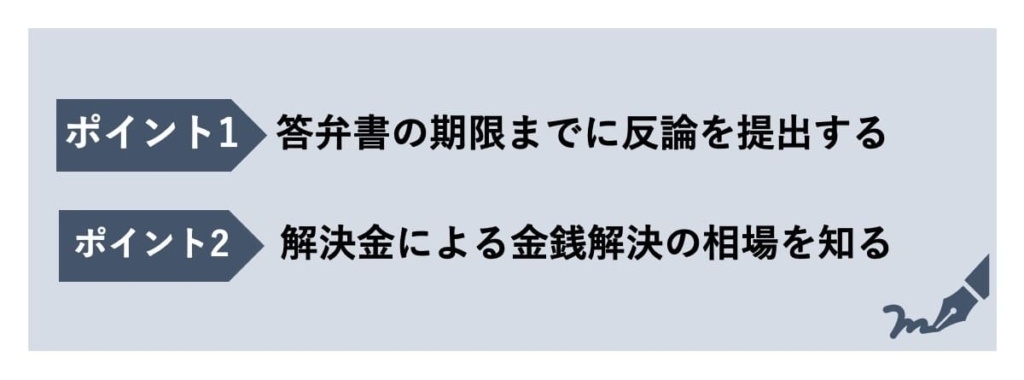

答弁書の期限までに反論を提出する

労働審判申立書とともに送られてきた期日呼出状及び答弁書催告書という書類に、答弁書の提出期限が定められています。裁判所(労働審判委員会)に、会社に有利な反論を事前に伝えておくため、必ず期限を守って答弁書を提出できるよう、早急に答弁書を作成してください。

あわせて、答弁書に記載すべき反論を基礎づけるため、証拠を収集しておきます。

労働審判の第1回期日は、裁判所と労働者の調整で決定され、会社の都合は考慮されません。労働審判申立書が会社に届くころには、答弁書の期限まで2〜3週間程度しかないことが多く、更に弁護士への法律相談の調整等も考えると、残された時間はわずかと覚悟してください。

解決金による金銭解決の相場を知る

労働審判が申し立てられ、労働者側の権利主張に相当な理由があると考えられるときは、早期解決のために解決金を払って和解するケースが少なくありません。このとき、労働審判では落とし所の探り合いとなります。特に、解雇の正当性について微妙な解雇トラブルのケースでは、労働審判において解雇の金銭解決がよく採用されます。

解雇の解決金の相場は、裁判所(労働審判委員会)の心証によっても左右されますが、

- 解雇が有効という心証のとき

月額賃金1〜3ヶ月分程度 - 解雇の有効性が不明という心証のとき

月額賃金3〜6ヶ月分程度 - 解雇が無効という心証のとき

月額賃金6ヶ月〜1年分程度

といった金額が一定の目安となります。なお、心証によって払う解決金が増減することから、金銭解決を目指す場合でも、まずは徹底して労働者側の主張に反論しておかなければなりません。

労働審判では、このように早期に、労使間の実情にあわせて柔軟な解決ができるメリットがあります。なお、上記のような解雇トラブルだけでなく、未払残業代請求、ハラスメント(セクハラ・パワハラ等)の慰謝料請求といった事案でも、労働者側の請求額のうち一定割合を解決金として払い、調停ないし和解を成立させるケースが多くあります。

↓↓ 解説動画(約10分) ↓↓

労働審判を依頼する弁護士の選び方

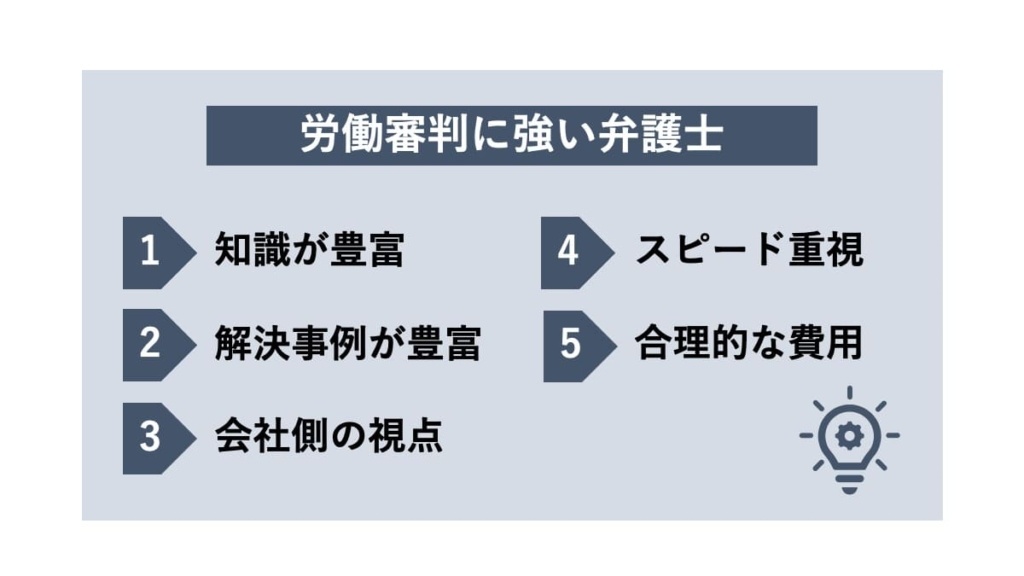

労働審判を申し立てられてしまったとき、その対応を依頼する弁護士を選ぶ際に着目しておくべきポイントを5つ解説します。

労働問題について常日頃アドバイスを受けていた顧問弁護士がいるときは、その弁護士が実情に最も詳しく、適任です。顧問弁護士がいないときや、労働問題が専門ではないとき、セカンドオピニオンとして労働問題に強い弁護士にご相談ください。

相談いただくとき、次の資料を持参いただくとスムーズです。

- 労働審判申立書、申立人側から出された証拠

- 期日呼出状及び答弁書催告状

- 就業規則等の規程類

- 対象社員の雇用契約書、誓約書等

労働問題の知識が豊富

労働審判では、不当解雇、未払残業代請求、ハラスメントの慰謝料といった多種多様な労働問題が争われます。そして、会社側で対応するにあたり、申立てがあったことを知ってから期日まで、準備にかけられる時間は少ないことが多いです。

重要な労働法の知識、裁判例の知識を収集し、最新の情報をアップデートしている労働分野の得意な弁護士でなければ、対応が遅れ、後手に回ってしまうおそれがあります。

労働審判の解決実績が豊富

労働審判は、訴訟等の他の解決手段と比べて、当日の話し合いや駆け引きが重視されます。そのため、労働審判において会社側に有利な解決を勝ちとりたいのであれば、解決実績を豊富に有する弁護士に依頼することが重要です。

特に、解決金を払うことによって金銭解決するケースでは、解決金には法律上明確な相場がなく、経験値からくる弁護士の見通しがとても大切になります。

会社側視点でサポートしてくれる

労働審判を会社側で対応するにあたっては、会社側視点でのサポートが充実している弁護士に依頼すべきです。

労働問題の分野では、会社側専門の弁護士、労働者側の弁護士といった棲み分けがされていますが、一方で、当事務所のように労使双方から依頼を受け、バランス感覚を重視する弁護士も少数ながら存在します。

労使双方の戦略を知ることで、依頼者にとって最適な方針を提案することができます。

スピーディに対応してくれる

労働審判では、第1回期日で事実認定と心証形成がほとんど終了してしまうことが多く、そのような第1回期日の重要性にもかかわらず、期日前の準備期間はあまり多くありません。

そのため、スピーディに対応してくれる弁護士に依頼することが重要です。また、第1回期日の指定には会社の都合が考慮されないため、期日出席できる弁護士を探さなければなりません。

当事務所では、ご予約は最短で即日から対応し、依頼を頂いたらすぐ着手します。当事務所には労働問題に強い複数の弁護士が在籍しているため、期日出席についても全く問題なく調整可能です。

弁護士費用が合理的

弁護士費用が合理的な弁護士に依頼することで、会社側で弁護士をつけるメリットを最大限活かすことができます。

現在、弁護士報酬は自由化されており、各弁護士・法律事務所が自由に決めることができますが、日弁連のアンケート結果等の根拠によれば、労働審判を会社側で対応するときにかかる弁護士費用は、60万円〜100万円が目安となります。

これより高額の弁護士費用を提案されたとき、不当に高額の請求をされて減額を要する等、会社側にとってよほど大きな経済的メリットがないかぎり、依頼は控えておくべきと考えられます。一方で、労働問題の重要性、労働審判では速やかに対応する必要があること等からすると、逆に安すぎる弁護士費用のケースでは、注力してサポートしてもらえないおそれがあります。

↓↓ 動画解説(約9分) ↓↓

まとめ

今回は、労働審判で会社側(企業側)がすべき対応をわかりやすく解説しました。労働審判の手続きの流れ、趣旨等の基本をよく理解し、適切な対応をすることが大切です。

当事務所の労働審判サポート

弁護士法人浅野総合法律事務所は、企業の労働問題解決を数多く取り扱っており、労働審判対応を得意としています。労働審判は第1回期日が重要であり、限られた時間でスピーディに準備するため、弁護士のアドバイスが有効です。

労働審判についてよくある質問

- 労働審判における会社の対応のポイントは?

-

労働審判は、現在、労働者側から問題解決の手としてよく申し立てられます。会社の対応のポイントは、労働審判における裁判とは異なった特徴を理解し、スピーディに対応することです。もっと知りたい方は「労働審判の手続きの流れと、解決の道筋」をご覧ください。

- 労働審判は会社側にとって不利ですか?

-

労働審判は、労働者保護を趣旨として作られた制度ではありますが、簡易迅速な解決は、会社側にとってもメリットが大きいものです。そのため、しっかり反論していけば、必ずしも会社側に不利なわけではありません。もっと詳しく知りたい方は「労働審判を会社側で解決するポイント」をご覧ください。